今日の活動

綿あめ

綿あめを『NEWあめでわたあめ』で作りました。Cちゃんは「何これ~」状態で興味津々でしたが、食べるとなると嫌がって食べてくれませんでした。D君も最初は怪訝な顔で逃げていましたが一口食べると「おしいやん!」の笑顔で一気に好きになってくれました。みんなで、たらふく綿あめを食べて満足しました。原料は飴玉ですから価格もリーズナブルですし、何より安心して子どもに操作を任せられます。

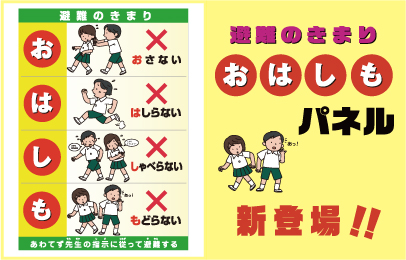

避難訓練

本日は避難訓練をしました。震度6強の地震がきてライフラインが切れたので広域避難場所の向陽高校へ徒歩で避難するというものです。机の下にもぐるのはみんな上手にもぐれています。靴をもって外の駐車場に出るのは、避難開始から2分かかりました。点呼をしてから、車いす3名、徒歩10名で向陽高校まで5分で避難できました。

保護者の方は訓練メール(返信)に参加してもらいましたが、これは1時間以内で4割の返信しかなくちょっと心配です(本日中で7割)。大災害時の電話回線は一気に込み合ってすぐに不通になります。最後までつながるのはメールやネットだと言われています(携帯アンテナ基地局に支障がなければですが・・・)。次回は10月に火災対応で訓練を行います。

待てない時にどうするか

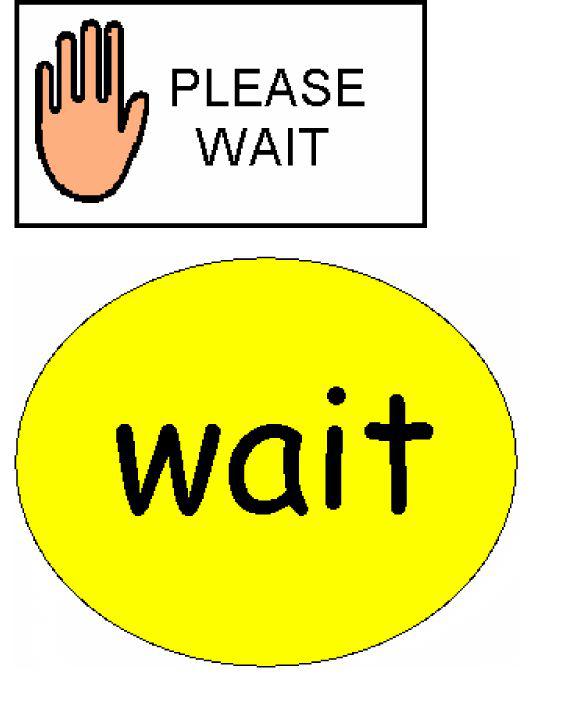

大人が子どもに、「ちょっと待って」「~まで待って」はよく使う言葉です。スケジュールを使う人でも、その内容の準備ができていないと大人は「待って」を使います。「待って」は社会生活の上で大事なルールですが、年少のDちゃんには「待って」は意味が分からずストレスです。いつもこれからスケジュールが始まる前の戸口で「ふぇーん」と泣いてみせます。もちろん、始まりの時間の次には大好きな公園があることは知っていますが、どれくらい待てばいいかわからないからです。言葉がわかりにくく時間の感覚がない人にとっては、「待って」も「ありません」も同じように感じます。

PECSではフェーズ3で「待って」カードを2~3秒から示して時間に耐えることを徐々に教えます。しかし、スケジュールで支障のある「まって」はもっと長い時間です。ではどうするか?「待っている時間をなくしてできるだけ好きな活動、例えばバランスボール遊びやトランポリンなどで時間つぶしをすればどうか」という意見が出ました。確かに、Dちゃんのスケジュールは好きな公園遊びの前に「あつまり(始めます)」で、待つスケジュールになっています。この時間までバランスボール遊びをして皆が集まったら「はじめます」をして、待ち時間0で公園に行くというアイデアです。つまり「待ちフリー」スケジュールの提案です。さてうまくいくでしょうか?

ライフステージと課題内容

C君は高等部生です。前回の支援計画会議で卒業を前にしている年代だし、毎回同じような認知課題や他の子と同じような日課よりも、自分でも達成感があり、人から評価もされる作業課題に替えていくことを話し合いました。それからは、C君に缶つぶしが終わったら公園でブランコというスケジュール提示をしています。作業課題は繰り返しの内容が多い課題で、一定の量をこなし時間もかかり、持続力や体力が少し必要です。小さい時期にはすぐに飽きてしまった人でも、年齢を重ねると落ち着いて取り組めるようになってきます。目標がブランコというところは小さい時期と変わらなくても、作業内容を取り込むことで、ライフステージに合わせた生活に替えていけばいいのだと思います。

行動と気持ちの翻訳

A君が「B君が乱暴なので怖い」というので、怖いときはスタッフに言えばいいよと言うと、「ちゃんと聞いてくれない」と言います。困ったときは、君が困っていることを大人が気付くまで待つのではなく「~さん」と名前を呼んで、「話したいことがある」と言えば聞いてくれるよ。というと、ちょっと明るくなってくれました。

B君には「もし君が中学生から付き合いたくないのに付き合えと声かけられたら怖くないか?」と聞くと「そら怖い」とB君。それなら、君が低学年の人に同じように声かけたら、低学年の人は君が怖いと思う気持ちわかるかな。「そうやな、俺遊びたいだけなんやけどな」、子どもの間に入ってお互いの気持ちの翻訳をするのもスタッフの仕事です。子どもの心の理論の育ちが未熟であれば尚更のことです。

宿題

武漢ウィルス感染症緊急事態宣言の解除の動きもあり、そろそろ学校はじまるから宿題しなきゃなと子どもも思い始める今日この頃です。Z君も「今日は宿題するわー」と電卓を事務室に借りに来ました。発達性読み書き障害の子どもにももれなく、計算ドリルと漢字ドリルが休校用の宿題として出されています。

発達性読み書き障害の子ども、特に高学年の児童にあけても暮れてもドリルをやらせることは百害あって一利なしです。読み書き障害が原因で書きと計算に躓いていると認定されている子どもには電卓を使っていいことにしています。「俺、アホやから」と言う高学年のZ君に「能力が凸凹なだけだ」と何度も繰り返していますが、彼の才能を引き出して花開かせない限りは、気休めの言葉にしかなりません。

ソースが舐めたい!

焼きそばづくりをしている子どもたちの評価をしました。「Y君は嫌いな野菜を除いたり、ソースをなめたりして待てません。」と残念だという報告がありました。Y君は言葉がありませんから直接行動に出てしまったということです。「でも、自分の嫌いなものがあり、好きな調味料があるんだから、これは嫌と絵カードで言ったり、ソース舐めたいと絵カードで言えるようになればいいと思いませんか」と提案しました。

良く、「なんでもかんでも好きな事を絵カードで言わせたら対応できないです」と真剣に言う人がいます。「だったら、口で言う子にはどう対応していますか?」「絵カードを取り上げて言わせなくするということは、喋る子には口を閉じよと言う事ですね」と聞くようにしています。絵カードで要求できるようになれば、「~までまってね」「これをしたらあげるね」と我慢する事も同時に教えられるのです。

でも言葉に代わるものがなければ、いつまでたっても、大人と子どもの間で折り合いをつける話はできません。残ったものは、双方の力ずくです。力ずくは、自尊心と信頼を破壊していきます。だから、野菜が嫌いと言え、ソースが舐めたいと言えるスキルを身につけることが大事なのです。

焼きそばづくり

焼きそば、たこ焼き、お好み焼きと言えばソース味御三家、食い倒れのチャンピオンです。この香りさえふりまけば、子どもは寄って来るものと相場は決まっていました。ところが、最近の子はソース味はそれほど魅力的ではないようです。やれキャベツは嫌いだ生姜の赤いのはキモイと文句をつけて食べない子が増えています。なので、おやつ作りと称してソース系調理を提案しても、ちっとも作る気をそそられないのです。もはやソース味は平成・昭和のかなたのレトロテイストなのだと私たちが考えを改めるべきなのかもしれません。

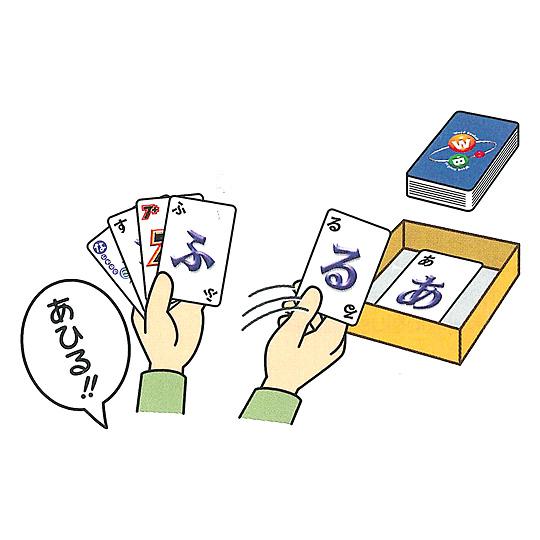

障害特性に合わせたワードバスケット

ワードバスケットとは、バスケット(箱)に入っている文字で始まって、自分の持っているカードで終わる言葉を考えます。思いついたらその単語(3語以上)をいいながらカードをバスケットに投げ込みます。たとえばバスケットに「す」のカードが入っていて「か」のカードを持っていたら、「すいか!」 といいながらカードを投げ込みます。出てるカードは「か」になりました。こんどは「か」で始まる言葉です。「う」があれば、「かとりせんこう!」です。ワイルドカードはどの音でも使えます。(音数を規定する様々な種類のワイルドカードがあります)

手持ちカードをなくすゲームですが、順番はありません。思いついた人が出していく早い者勝ちです。一人で続けてどんどん出していいのです。でも、これは音韻障がいを原因とする発達性読み書き障害の人にはすごく難しいゲームです。言葉の力には言葉を思い出す「語想起」と滑らかに思い出す速さの「流暢性」があります。従って、読み書き障害の多い放デイ事業所等では、思いつくのが遅い人のために、あえて順番を導入して時間をある程度与えてあげないと、参加しても思いつく速度が遅いので面白くないのです。

しかし、使いようによっては読み書きの障害の良いトレーニングになります。ワードバスケットルーにも年少ルールで2文字にするとか、強い人は4文字以上で参加するなどのハンディキャップ制度を導入すると楽しく遊べると思います。また、手元にホワイトボードの升目を置いて「す」「★」「か」と書いておくと視覚で苦手な音記憶の補助ができるので、取り組みやすくなると思います。ボードゲームも障害特性に合わせた工夫次第で楽しく有意義に取り組めるということです。

生演奏

音楽遊びでは、口三味線やらカラオケに頼ってきましたが、近頃はVさんがピアノ伴奏をしてくれるようになりました。アナと雪の女王、輪になって踊ろう(V6)、さんぽ(トトロ)と弾き語りで演奏してくれます。すると、これまでは、合奏しようとジングル(鈴)を渡してもポイっと投げてしまうWちゃんが、ピアノの生演奏ではしばらくジングルを振り続けるのです。恐るべし、生演奏の力!でした。

街コロ

ボードゲームは暑い日や雨の日用の室内遊びとして、放デイの必需品です。でも、学年も認知レベルも様々な子どもがいるので、戦略や知力だけで勝ち抜くタイプのボードゲームはみんなで遊べません。街コロは、ルールや戦略がよくわかっていなくても、勝てる場合があります。カードの引きや、サイコロの運だけで進む双六に近いゲームともいえます。戦略やジレンマを考えることなく、ただわいわいと賑やかに、カードやサイコロといったコンポーネントを「直に手で扱う」ことに意味や楽しさがあります。それが『街コロ』の魅力とも言えます。

Tバッティング

公園でTバッティングを楽しみました。ピッチャーと対決するバッティングは難しすぎるし、トスバッティングでも動いた球にミートするにはDCD(協調性運動障害)の子どもには酷です。初心者や苦手な子には玉が静止している必要があるので、Tバー(Tの上下は反対になります)に球を乗せて打つのがTバッティングです。

これなら簡単だろうと思うのは甘いです。目と手とボールを協調させボールは打ち出されるのですが、これが難しい人も少なくないのです。それでも何度かTバーのポールを打った後に、パッカーンと打球が飛んでいくのは気持ちがいいものです。スタッフがホームラン級の打球を打ってやると、ひょっとして自分も打てるかもと、真剣な顔つきでスイングする子にエールを送るみんなの声が公園に響きます。

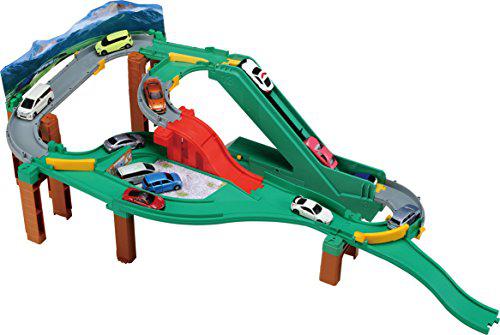

トミカミニカー

男の子だったらトミカのミニカーかプラレール遊びが定番です。事業所にも何種類ものトミカ製品が揃えられています。ミニカーコスの人気は「トミカアクション高速どうろ」です。電動スロープでミニカーが頂上に運ばれていき、一気に高速道路を下りてくるやつです。ただ、人気ありすぎでとうとう電動スロープの内臓モーターギアが擦り切れてしまい、とんでもない大音響を発するようになってしまったので新しいものを買いました。今度は、「オートやまみちドライブ」です。やっぱり新しいものにして良かったです。音が小さくなったので大人の精神衛生に良いです。子どもたちは新しいコースを走るミニカーを延々と眺め続けています。

送迎加算

子どもたちを送迎しているとき、様々な話をします。友達のこと先生のこと家族のこと親戚のこと自分のことなど、特に帰りの車内でぽつぽつと話します。できるだけカーステレオの音など出さないようにして、話してもいいよオーラを運転席から出し続けます。

「ここだけの話やけど」と言う話も少なくありません。運転手は「ふーん、そうなんやー」「それでどうしたの」「どう思ったの」と聞くだけにしておきます。語彙が少ない子や、換語の遅い子もいるので、言い換えたり付け加えたり、「自分はこんな風に思うな」等、大人の感想は自由に述べますが押し付けたりはしません。むしろ「そんなこと考えてたんか」とか「なるほどなぁ」「勉強になるなぁ」とできるだけ聞いて良かった事を伝えて家に帰すようにしています。車中は片道最長15分程ですが、とても大事な時間です。「送迎加算」という内容は単に家や学校から事業所への送迎という意味以外に、カウンセリングの意味もあるのだと思います。

ただ、そろそろ公共交通機関を使って登所してほしい利用者もいます。自力で移動することはとても大事な力だからです。しかし、少し支援しないと通えない子どももいます。こういう子どもの場合、支援のための加算がないのです。最初はスタッフがついて、徐々にSNSや携帯電話を使ってマネージメントすれば高学年なら長期休業中などは自力通所できるはずです。こういう細かなところに公的支援の目が向けばいいなぁと思います。

おばーちゃんへの手紙

U君「今日は、ばーちゃんの誕生日やねん」何か気持ちを表したいと言うので、自作のバースデーカード作成を提案しました。以前覚えたローマ字入力で「おばぁちゃん、お誕生日おめでとう。いつもご飯を作ってくれありがとう。僕にできることを言っください。おばぁちゃんいつまでも元気でいてね」と綴り、自作の封筒に入れました。

家に帰っておばぁちゃんに渡したら、じいちゃんの仏壇にお供えして、泣いて喜んでくれたことを、翌日嬉しそうに話してくれました。「僕としてはそれほど感動しているわけではないけど」と淡々と付け加えながら。

喋り派、作り派

公園の砂場でR君とS君がとダムやら川やら構造物をせっせと作って楽しんでいます。その横でT君が彼らが製作している町の構想についてべらべらと説明しています。R君とS君にしてみれば、構想の説明するくらいならT君が作ってよと思っているのですがT君は一向に手を出そうとしないので、二人は彼の話を聞かなくなりました。気分を害したT君は激高して二人に食って掛かります。

せっせと手を動かして楽しむ子と、口ばかりで動こうとしない子の典型的なケースなのですが、この人たちは相性が合わないのです。ただ、手が動かせないのは、おしゃべりに夢中というより、何もないところからモノを構成する空間認知力が弱く、その分言語性で遊びを補う場合もあります。この場合、箱庭のようにある程度空間の枠組みやキャラクターが出来上がっているもので構成遊びの支援をする場合もあります。

場所と事

Qちゃん今日はあまり活発ではないので、静かな場所で休憩させようと2階にいくことにしました。Qちゃんは自分で移動できるのだけど気持ちが向かないとなかなか移動しようとしません。無理に勧めると怒り出して、車いすに帰ってしまいます。ところが、2階にあがろうとすると、自分から進んで移動するのです。「えー眠たかったのではなかったの?」

よく考えてみると、Qちゃんはお昼のある時はいつも2階でご飯を食べています。このごろ昼食はパクパク食べています。2階は食事ができると覚えていたようです。このように、「場所」と「事」は統合されて記憶されます。ここに絵カード(間接的な情報)を付け加えていきます。もちろん情報は言葉でもいいのですが、言葉は瞬時に消えてしまい再確認することができません。絵カードは見直すこともできるし、「事」のある場所まで運んでいくことで関連付けを強化することもできます。「場所」と「事」を示す絵カードを理解すれば、次はこのカードを選んで要求したり、逆にこちらから「ここにいってこれをするよ」と示すことができます。これが発展してスケージュール支援に結び付きます。でも、まずは場所と事の一致がスタート地点です。

楽器遊び

Pちゃんは普段事業所に着くなり「公園公園!はじめます!」と間がありません。ところが今朝はPちゃんの目に楽器が目に入りました。「公園行きません」と朝の挨拶が終わっても外出しようとしません。楽器で遊べることは何かの経験で楽しかった思い出があるのでしょう。でも、「楽器遊び」の予告の言葉はPちゃんには入りません。通算10日ほど取り組んだスケジュールにその情報があることもまだ理解できていないようです。好きなことがいつあるのか、言葉でなくても絵や写真でわかり、「~したら~」のルールが理解できれば200%過ごしやすくなるはずです。言葉の分かりにくい人、ルールが入りにくい人にスケジュール支援は就学前療育・保育の肝と言ってもいいくらい重要です。

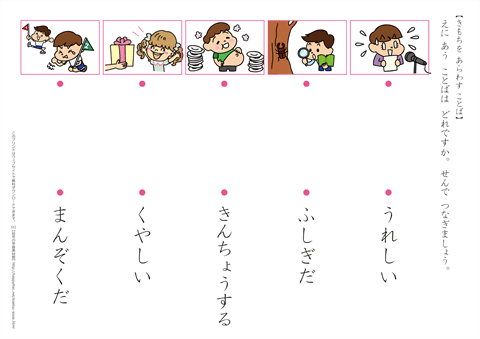

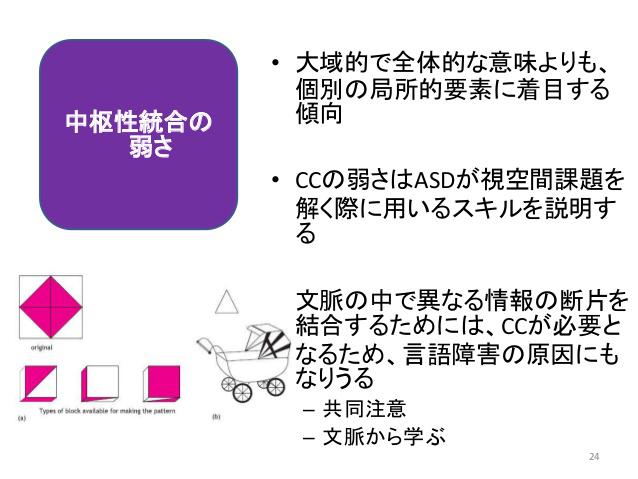

認知課題パズル力か色マッチング力か

ASDのNちゃんは、パズルなら10ピース以上簡単に仕上げてしまいます。非ASDのOちゃんはパズルは形状を細かく見分けることができないので4ピースでも難しいのです。ところが、おはじきの色分けはNちゃんは手続きがわからないのです。Oちゃんは直感的に同じを色を合わせるのだと理解します。部分を詳しく見るASDの人と、非ASDの人の中心的な意味を捉える(中枢性統合:CC)力との違いを見せてくれた認知課題でした。

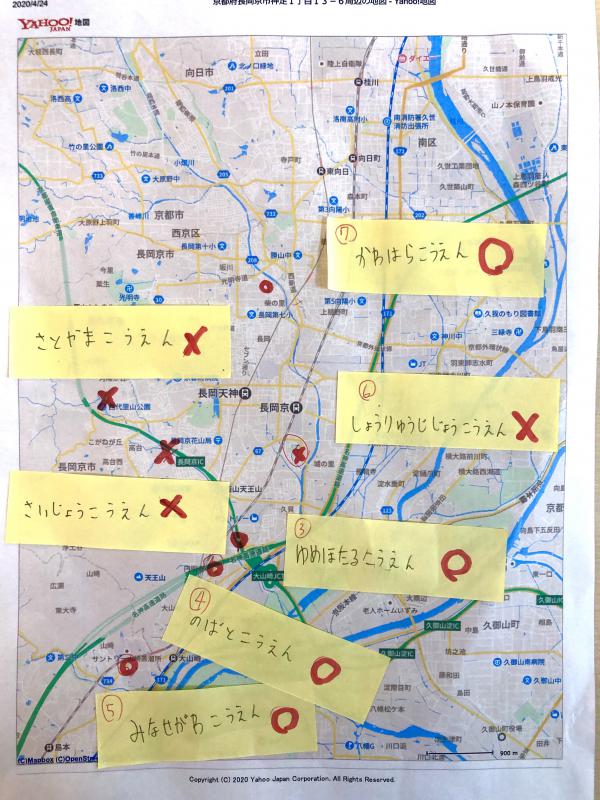

閉鎖公園調査

長岡京市の公園が閉鎖されているというので、他の公園は大丈夫かどうか、L君とM君で公園調査をしました。乙訓中の公園を回って、わかったことは長岡京市の大きな公園だけが閉鎖をされているようです。

しかし、困りました。学校よりはるかに狭い事業所内でずっと活動するのは不可能で、それこそ3密の集・近・閉です。子どものストレス発散も重要ですが、スタッフの感染へのストレスも狭い部屋では高くなります。公園を閉鎖するのは遊具からの接触感染を防ぐためなのはわかりますが、僕らはどこへいけばいいのでしょう?

ストラックアウト

ストラックアウトは対戦型のゲームですが、負けてしまうとK君は悔しくて怒鳴ることが悪いと知りながら我慢ができなくなります。そこで、チーム戦にすることにしました。チーム戦でも負けは負けですが自分だけではないので我慢ができるみたいです。そして、仲間に「がんばれー」とか「次どうぞ」とか言えちゃうのです。このほかにもみんなでストラックアウトをして、好きなポケモンの絵を完成させるとかすると平和に一日が過ごせます。

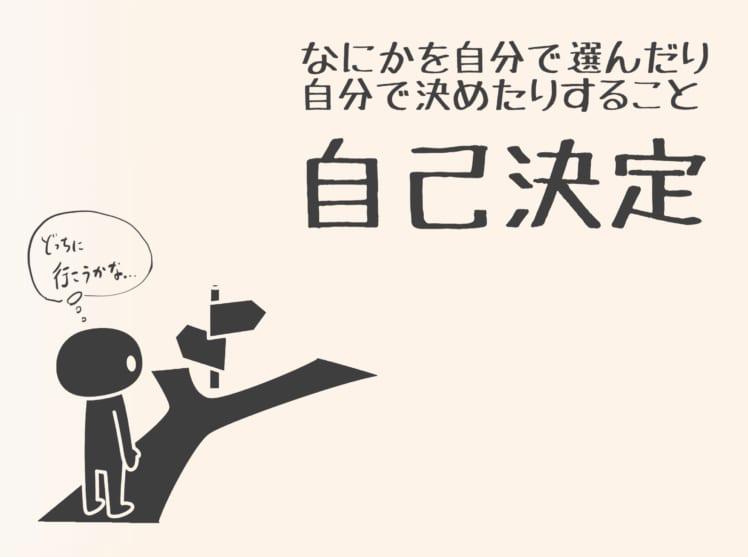

させるのではなく自分で決めさせる

Kちゃんに公園に行く前におトイレを促すと、「いやだ~」と言います。「おトイレ行く人はカルピスあるでー」と誘うと「いきまーす」とおトイレへ。トイレから出てくるともうジュースのことは忘れていて、にこにこして「公園行こう!」です。

スタッフは「なんだよー、あれだけ文句言ってたのに~」とぼやいています。これは2歳児の「靴下マジック」と同じです。玄関でお出かけを促されて「いかへ~ん」と大の字でひっくり返る子どもに、「どっちの靴下履いて行くの?」と選ばせると選んだあとはスムースにお出かけするという現象です。要するに、大人から言われて他律的に行動するのが嫌なのです。自分で決める自律的でありたいという願いがこのころから芽生えるのです。「させるのではなく自分で決めさせる」は支援の重要なポイントです。カルピスも靴下も重要ではないのです。

そして、社会性の発達は実はこの他律と自律のぶつかり合いの中で進みます。この話はまたどこかでします。

天王山

天王山に登りました。一人は天王山のふもとの保育園で育ったH君と、もう一人はすぐに疲れてしまうJ君です。天王山の山頂には、城跡があり、H君など歴史ファンは、古城跡の土塁周辺から遺物が出土しないか探す人も少なくありません。J君にその興味がないわけではないし、標高差は200m程でそんな本格的な山道ではないですが、やはりしんどさが勝ってしまいます。行ったことがない道は見通しがないのでさらにいやになります。そんなわけで中腹で撤退してきました。

山崎城(やまざきじょう)は、山崎の戦い後、大坂城を築城するまで豊臣秀吉が本拠地としていました。別名「天王山宝寺城」や「天王山城」とも呼ばれています。 山崎城がある天王山(標高270.4m)は淀川を挟んで男山があり、宇治川、木津川、桂川の合流するところで、山城と摂津の国境にある。山麓には西国街道があり、河川を含め軍事、経済、交通の要所でした。 京都への圧力と、防備、外圧を防ぐ両面を持った地で、古来より何度か戦場となっているところです。歴史好きの子どもを連れていくには、手ごろな山です。

ごめんね

F君がおやつを持って立ち歩いているときに、肢体不自由のGちゃんの腕がF君の手に当たりました。F君大声で泣きだして「感染したらどうするんだー!だからこいつらは嫌なんだよ~」F君収まりがつかず、公衆の場でのNGワードがつぎつぎに飛び出し泣きじゃくるという一件がありました。発達障害の人たちの中には、触覚過敏の場合があり、緊張している時などはちょっと当たっただけで大騒ぎするほど刺激を感じたりする事があります。パニックとはいえ大声でNGワードはまずいので、別室に移動してもらいました。

F君、家に帰って今日あったことを家族に話し、家族からこんこんと諭されて「謝って来る」と決意しました。謝罪に来たF君は「緊張する―」と言いながら、言葉のないGちゃんに「ごめんなさい」が言えました。自分の言葉に責任を持つことを、ここで一つ一つ学んでいけばいいのだと思います。

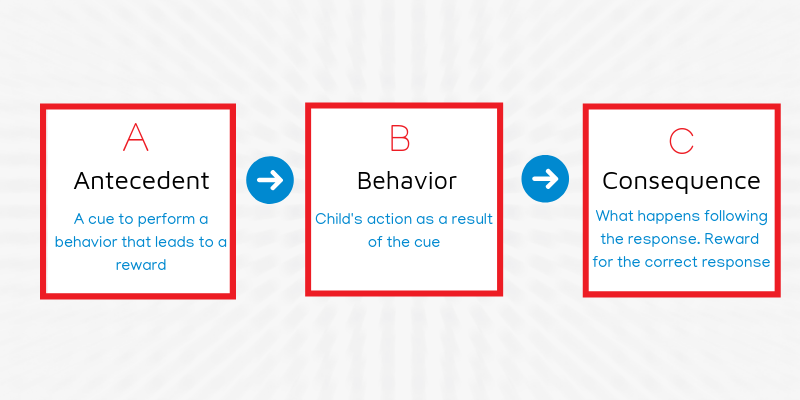

衝動性と理由付け

してはいけないとわかっていても衝動でやってしまうことはあります。お友達が嫌がるのは知っているけどわざと嫌がることをしてしまう。スタッフがこれを言うと怒られるのは知っているけど喋ってしまうなどです。だれにでもあることですが、今やるか?というタイミングで執拗に繰り返す場合があります。

だいたいこういう行動が増える時は、本人がしんどい時です。それも確たる理由がなく、漠然と不安だったり、気持ちが「ぞわぞわ」するなどと当事者は言います。こういう時は、あれこれ社会的な因果関係を考えずに医療機関に相談した方が早く解決することが少なくないです。睡眠や食欲、便秘等自律神経系の乱れもよく観察して相談してみてください。

担当スタッフは、あれこれ理由を推測しますが、あまり根拠のない思い込みが多いです。理由を考えるよりもまずは、不適切行動の回数と変化、発生時間、先行状況、結果をABCシートに記録してみる習慣をつけていくことが大事だと思います。そして、おそらく先のケースはABCシートを分析しても、注目を得るという結果は共通しているのですが、先行条件の共通性が見出せないことが多いのです。

このはっきりしない行動に、根拠もなく意味づけをするのはナンセンスではないかということです。根拠のないことは占い師に任せておいて、行動科学や神経心理学的な知見を学ぶことが大事です。

マイクラ・コミュニケ―ション

すてっぷでは、マインクラフトも取り組みます。スタッフが作ったワールドにみんなを呼び込んで共同作業をしたり、課題を仕掛けたりします。4人くらいでやると楽しいです。お互いに駆け引きをしたり協力をしたりするのが楽しいのです。バーチャル空間なので、結構乱暴なふるまいもあるのですが、痛みが伴わないので、あとで「ごめんな」で済むことも多いので、支援もしやすいです。ある心理学者はマイクラには箱庭療法的効果がみられると、どこかで書いていました。そうかもしれないなと思います。放デイでは、マイクラが定番のゲームになっているところは少なくありません。

大事なことは、放デイの場と自宅でサーバーを経由して複数人で遊ぶ場合の違いや、教育j的に使った場合の効果をスタッフがわきまえているかどうかという事でしょう。逆にあんまり介入するとマイクラの楽しさを失うことも、スタッフは良く知って取り組む必要があるなと感じます。

泣く子も笑う絵カード

新入生のEちゃんが事業所に入るなり大声で泣きだしました。別に悲しくて泣いているのではありません。大人がいなくなれば泣かないのです。つまり、泣けば公園に連れて行ってくれるという理解なのです。

スタッフは、どうしたものかと困り顔です。ここは、機能的コミュニケーションを教える絶好のチャンスなのにもったいないと思っていました。そこへ、もう一人のスタッフがやってきて、Eちゃんに公園のカードを持たせて中心指導のスタッフに渡させました。「OK公園行こうね」と公園カードをスケジュールのゲームの後に貼り付けました。「ゲーム終わったら、公園に行こう」

Eちゃん、泣くのをぴたりとやめて、ニコニコしてゲームに取り組みました。そうだよ、大声出さなくても泣かなくてもあなたの思いは伝わるよ。ゲーム終了後、Eちゃんは笑顔で公園に出かけました。

遊具や椅子からずり落ちる

小さな子どもだと時々遊具からずり落ちて、擦りむいたりすることがあります。もちろん、大人がしっかり見守ってけがをしないようにすることが一番大事ですが、決まった子どもがケガすることが少なくいない場合は、その子どもの低緊張を考えて支援する必要があります。そして、低緊張なら小さな時期からエビデンス(科学的根拠)のある運動療法を提供します。

発達障害や知的障害、ダウン症、プラダーウィリー症候群など、様々な障害がありますが、共通して見られる症状に『低緊張』があります。もともと筋肉や靭帯などの組織的に緩い場合もあるでしょう。しかしそれだけで説明がつかない程に低緊張の傾向が多いです。

発達障害の子どもの場合『感覚の統合不全』という状態だと表現されることが多いです。様々な感覚を上手く処理出来ないということです。感覚を上手く統合できないということは、上手く出力できないということです。動作をしたり姿勢保持するためには、様々な感覚が入力されてから、それらを統合して出力に繋げていきます。そこに何らかの問題があると考えます。従って、低緊張の治療は筋力アップとは違います。感覚統合はそれぞれの筋肉の動きや感覚の調和を図る事と言えます。

低緊張だと疲れやすいです。筋緊張が低いので、動くための準備が出来にくい状態です。そのため動こうとするとエネルギーが必要です。エイヤっ!と力を入れないと動けません。だから疲れやすいという特徴があります。よく寝ころぶ傾向にある子どもや、「疲れたー」という子どもは、低緊張である場合が多いです。

姿勢が悪いのも特徴です。姿勢を保持するための筋活動が弱いことも原因です。座っていても崩れてくる、もたれかかる。机に伏せる。立っている姿勢もシャキっとせずフラフラしている。ダラダラしているイメージです。適切な出力が出せないため姿勢を保つことが困難となる、と考えられます。もちろん、筋力そのものが弱いことも少なからず見られます。立位では、足からの影響もありますが、背中を反らせて骨盤と体幹を安定させようと過剰な努力をしています。

偏った姿勢保持では、特定動作の過剰努力による筋緊張の亢進状態が作られます。運動した後や自転車を長距離漕いだ後などに、筋肉痛ではなく、筋肉に力が入った状態を感じたことがあると思います。過剰な努力は高緊張を作る、と言えます。

バランスも悪く、極端に転びやすいです。筋出力も弱く、適切なバランス反応も弱いため、すぐに転んでしまいます。例えば滑り台を駆け下りる、段差からジャンプして降りる、といった場合、足や体幹の力で支えることが苦手なため止まれません。それで、わざと転ぶことでブレーキとしている子どももいます。

バタバタ動きも見られます。適切な力の配分が出来ていないため、滑らかに動けません。1つの関節を固定させて次の関節を動かす、体幹→肩、肩→肘、肘→手首、手首→手指というように、より末梢のコントロールは中枢側が固定されていなければ出来ません。一生懸命に動きたい気持ちは伝わってきますが、それでも上手く動けていない。すごく不器用に見えます。階段なども体のクッションがきかないのでドンドン音を立てて降りてきます。

モジモジ・ウロウロは多動の要素ですが、これにも低緊張が絡んでいることがあります。低緊張で姿勢を保つ筋肉に上手く力を入れられないため、モジモジと動いて姿勢を保とうとします。ウロウロと動き回ることもあります。ゆっくり歩けずに走る子もいます。

低緊張とは、その子がもともと持っている特徴です。発達障害を持つ小学生や中学生でも、足関節が柔らかい子やアキレス腱が硬い子がいます。成長して筋肉も大きくなり、幼児期程の特徴が薄れたとしてもある程度残るのではないかと思います。幼児期に適切なアプローチをすることで、筋力や動き方は修正できます。動き方が変われば使っている筋肉が変わりますので、過剰な努力を減らしたり、不器用さを軽減できます。神経発達は、20才で100%とすると、5才で約80%、6才で約90%の神経系が発達する、と言われています。子どもは日々成長ですので、出来るだけ早い段階で関わることが出来れば、より良い効果が期待できるとはずです。

叱ってはいけない

新入生のCさんが、ちょっと気に入らないことがあると階段の上から本を投げたりするので、困っているとスタッフから報告がありました。よく観察すると、その行為をスタッフが咎めることでCさんは大人からの注目を得る利得があるよねと言う話になりました。

だったら「叱る」のは逆効果だねと言う結論になりました。では、どうするか?こうすれば大人と遊んでもらえるよということを教えていくことです。つまり機能的コミュニケーションを教えることです。ものを投げて注目を得るのではなく、大人のそばまで行って「先生あのね」でもいいし、袖を引いてもいいし、「遊ぼう」絵カードを渡してもいいし、適切に要求すれば笑顔で応えてもらえることを教えていきましょうと話し合いました。

新入生

車で迎えにいたら、新入生のC君拉致られたと思ったのか、車の中で大泣きです。事業所についてもしばらく泣いていましたが、パプリカをみんなで踊りだすと途端に機嫌を直してニコニコ踊りだしました。好きなことがあるとそれを支えにしたり、みんなと仲良くなれるので大丈夫です。今日はお天気はよかったですが、とても風が強い日でした。ウィルスも一緒に吹き飛ばして欲しいです。

学校まだかな

ASDの人たちは変化に弱いですから、新学期に不適応を起こす方が少なくないですが、今みたいにいつ始まるか分からない状態で待たされるのはもっと混乱します。A君は、楽しみしすぎるくらい新学期を待っていたのですが、あけてみると学校は休校だわ、仲のいい友達は違う組だわ、もうふんだりけったりで、この気持ちどうしてくれますか状態で毎日を過ごしています。早く始まって欲しいけど、どうやら連休明けでは難しそうな雰囲気ですが。再開を祈るばかりです。

自分のことは分かっている

W君が、新一年生のサポートシートを見て「何々?落ち着きがない?あー俺と一緒や、すぐに立ち歩く、そうやねん俺もじっとしてられへんねん」 なるほど、こういうふうに第3者的に記述してあると、他者のことであっても、自分との共通点はすぐに分かります。でも、人に言われると頑として認められなかったりするのですが、実は良くわかっているのです。※サポートシート=子どもの特徴や支援方法を示したシート。

また、友達と自分の違いも良くわかっていて、「X君、もう2年たつけど俺の名前覚えてへんで、俺も相当物覚え悪いけどX君はすごいなぁと思うわ」と言ってると向こうでX君が「石好きのあいつなぁ」とW君のことを噂している声が聞こえてきました。「なっ。俺のこと『石好き』と呼んでるやろ」人のことも良く観察し、いつも自分と比べているわけです。てことは、私たちスタッフもしっかり観察されているわけです。今度はスタッフの特徴をこっそり聞いてみます。

自立にむけての作業

V君、2階の事務室に上がってきて、「青いテープください」と要求。何のことかと聞くと作業用の箱が壊れたから修繕するとのことでした。V君は高3生。昨年から自立課題を作業課題に移行しつつあります。それも、スタッフが作業の準備をするのではなく、できるだけV君が自立してできるようにしてきました。そして、困ったことだけスタッフに手助けが要求できるようにしています。なので、今回は作業用の箱が壊れて(破れて)いるのでヘルプをしたのです。V君グッドジョブです。今後は、作業のオーダーシートを渡して、手順書通りに作業が進められるように考えています。私たちは、作業中にあれこれ口をはさむのではなく、自立して作業できた方が達成感は大きいと考えています。なので、あえて、自立してできる簡単な作業や簡単な工程、毎回説明しなくても良い内容を提供して取り組むように進めています。

愛のパンチ

新1年で今度からくるTさんが、お母さんの手続きに事務所に来ました。Tさんはうれしくてぴょんぴょんしています。そこへ新3年のU君がやってきました。Tさんは何故かU君にパンチ。U君1年生なので耐えています。

そして、他にもお姉ちゃんやお兄ちゃんがいるのにまたもやU君にパンチ。考えられる理由は、U君の身長が一番Tさんに近かったので、マウンティング(順位付け)されたのかもしれません。U君には、まだ十分お話ができないTさんは、あんなふうにして仲良くなりたいという「愛のパンチ」が出てしまうんだ。よく我慢した、さすが3年、と褒めています。

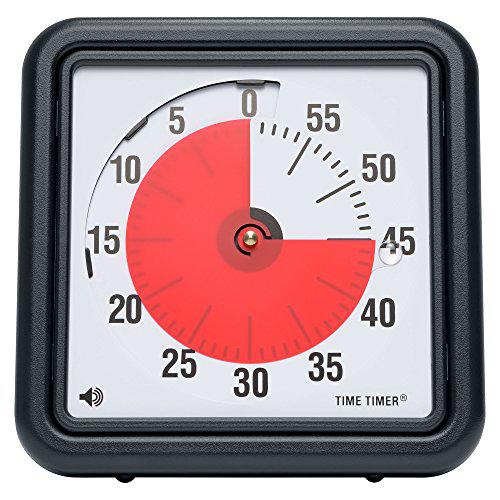

タイムタイマーは魔法の時計ではありません

ASDなどの発達障害の子どもの中には、次の行動にスムーズに移ることができず、無理に移行させようとしても頑なに拒否したり、時にはパニックに陥ったりしてしまう場合があります。そんな時有効なのが、ABA(応用行動分析)でもよく使われるカウント10予告の声掛けです。例えば、ゲームをなかなか止められない子どもに対し「あと10秒でゲームを止めれるかなあ? はあい。10 9 8 7・・・」と数を数え始めると、0になるまでに何とか終わらせようと結構必死になってくれる子が多いです。

数を理解し数えられる子どもですと、「10 9 8 7・・・」と自ら数を数えることができとても得意気になってやってくれるようになります。子どもが10秒以内に行動できたら、大人はすかさず「凄い!10秒で消せたね!」と思いっきり褒めてあげるのですが、これを何度も繰り返していると徐々に慣れ、カウント10方式を楽しみにしくれるようになってくれます。

また、普段からこのカウント10方式や、或いはタイムタイマーで時間の区切りを習慣化すると、より効果的に活用することができます。「10数えたらテレビを消します」「あと30秒でお風呂から上がります」などと言いながら一緒に、「1・2・3・4・5・・・」と数えていきます。数を一緒に数えることで、時間だけではなく数の概念まで理解する機会を提供することとなりますので、このカウント10は生活のあらゆる場面で利用できる支援方法の一つです。

ただ、タイムタイマーは魔法の時計ではありません。タイマーの使い方ではスタッフの間違いをよく見かけます。タイムタイマーは子どもに触らせてはいけません。時間を待つ概念がない子どもは、針を勝手に戻してしまうことがあるからです。これは悪気があるのではないです。針がここにきたらアラームが鳴って、次のことができると理解するからです。幼児のASDの子どもは必ずこれを注意しないと二度とタイムタイマーが使えなくなります。

まずは、数秒待つことから教え、少しづつ時間を伸ばして褒めていく取り組みが必要です。タイムタイマーが使えなくなったら、タブレットでもたくさんアプリが出ていますから触れないようにして教えていきます。タイマーがあるから子どもは時間を守るのではなく、時間が守れたら褒めてもらえ好きなことができるからタイマーを受け入れて学ぶのです。子どもを管理しようとして、安易に長い時間(幼児なら5分でも長いです)を設定したりしてはいけません。

遠回しの言い方

「あたし、ちょっと気分が悪くなってきたわ」とRさん。S君らとゲームをしていて、S君がズルばっかりするので「みんなが気分悪くなるよS君」と遠まわしに表現します。二人とも5年生ですが、S君にはちっとも通じません。この社会性の開きはいかんともしがたいです。はっきり言わないと通じない男子と、はっきり言うのは幼稚な人間という価値観が芽生える女子のコミュニケーションの食い違いは、苛めの原因にもなります。性差は身体だけではなく心の理論の発達にもあるということを男女で学ぶ必要があります。そして、いいところを学び合う集団生活にしたいものです。

コンビニ作戦

以前「コンビニでお買い物 03/19」 でワーキングメモリーの弱さを支援する必要性を書きました。今回はその決行日となりました。Zさんには、スマホでコンビニのホームページからお弁当のメニューを見てもらい、何を買うか選んでもらいました。選んだ「スパゲティーナポリタン」をメモ用紙に書き写し(本当は絵カードが良い)Zさんに渡しました。

メモを握りしめたZさんは、コンビニにスタスタ入ってわき目もふらずにお弁当棚のスパゲティーナポリタンを選びレジに向かいました。本人が選択することを大事にし、視覚支援を行うという二つのことのうち視覚支援は完全にはできませんでしたが、文字のメモを握りしめて行くことで選択時のエピソードが想起できたのだと思います。

後日談、本人はよほど自分で購入できたことがうれしかったのか、帰ってきてそのメモを家の人に誇らしげに見せて回ったそうです。

優しい気持ちは伝染する

以前、高学年のE君が仲立ちして、低学年に関心がないと言われていたRさんとP君をマイクラで仲良しにしてくれました。P君はRさんと遊びたくて仕方がありません。RさんもまんざらでもなくP君を目にかけてくれています。P君は今日初めての公園デビューです。Rさんを頼りにしていて遊びたくて仕方がありません。

同級生のO君が、Rさんを追いかけてきたので、P君はO君がRさんに危害を加えているかのように思っています。帰りの振り返りの時間に、Rさんが「あれは鬼ごっこだよ、誘えば一緒に遊べたのにね」。P君にやさしく説明するRさんの姿に感心しました。

やさしさは、伝染するものです。P君がぽつりと言いました。「O君、帰りに車の前席に僕が乗っていたからしょげていて、かわいそう」と言うのです。この優しさの伝染の始まりはE君でした。ミルクボーイ風に言うと、こうした伝染なら、「こんなん なんぼあっても良いですからね」。

公園から帰って来られたね

新入生は、まだ様子がわからないので、すぐに外に連れ出したりはしません。でも、今日も窓枠に登っているOちゃんを見て、狭い部屋では可哀そうと公園に遊びに行きました。Oちゃんはお帰りの時間にまっすぐ帰ってこれるかが心配でしたが、おやつだよと誘うとさっさと帰ってこれたようです。昨日は、これまでの療育支援がお弁当までだったからか、ここでもお昼帰りと誤解して大混乱でしたが、今日は一日スムースに過ごせご機嫌っだようです。

早く帰りたい!

ニューフェイスに新1年生のNさんOさんがやってきました。Nさんスプーンで自分でご飯食べるのとても上手です。Oさんが課題が終わってお昼になると自分のかばんからお弁当出して「いただきまーす」。グッドジョブ!自分でできることがたくさんあります。

でもNさんOさんにしてみれば、今日は、兄さん姉さんたちの騒がしい部屋でいきなり6時間も過ごすの大変だったと思います。せめて絵カードではなく写真スケジュールくらいは示せばよかったです。Oさん何度も脱出を企てたけど阻止されて玄関の前で怒っていました。療育施設ではお昼食べたら帰るルーティンですから、Oさん自分でかばん背負って「なんで帰れへんねん!」って怒るの無理ないです。なんとか視覚支援の方法考えてみます。

1年間ありがとう!そしてこれからも!

とうとう令和元年度最終日です。すてっぷは2歳を迎えました。皆さんの応援と信頼の上に成り立っているこの事業の初心に戻ってこれからも精進したいと思います。

ただ、人が作るものには誤りや間違いがつきものです。間違いのないモノなどありませんが、重要なのは、間違いに気付いて前を向けるか、子どもと保護者と、この地域のために貢献を持続させようとするかどうかです。

皆さんの叱咤激励を燃料にして3年目を踏み出します。

折り合い

L君は言葉のないM君が自分によって来るので、いつも「あっち行ってよ。俺は○○と遊んでるの!」と怒鳴っていました。そのたびに「自分がそんな風に言われたらどんな気持ちになる?」とスタッフにたしなめられるのですが、「だったら、俺の気持ちはM君に分かってもらえるの?」「俺だって気持ちよく遊びたい!」と反撃します。

様々な特性を持つ子どもたちが一緒に遊ぶのは、なかなか難しいものです。スタッフに忖度ができる子どもなら黙っていることを、L君は喋ったにすぎません。どうしたらうまく付き合えるかは、一緒に暮らす中で少しづつ学んでいくものです。

公園で遊んでいるとき、M君がボールを追いかけてL君たちのエリアに入ってきました。「M君!ボール向こうに転がすよー」とM君のボールをエリア外に転がしました。M君はそのボールを追いかけてエリア外に行きました。出て行けと怒鳴るのではなく、L君なりに折り合いをつけた行動だと思います。

ゴールボール遊び

盲人スポーツでもあり、ユニバーサル(誰でもできる)スポーツとしても普及しているゴールボール遊びをしました。

ゴールボールはご存じの方も多いように、最近オリンピックパラリンピックの風を受けて盛んになってきたスポーツです。ロンドン2012パラリンピック大会で女子チームが金メダルを獲得してから知られるようになりました(前回のリオでは5位)。すてっぷには盲学校に通っているKさんもいるので、鈴入りボールとアイマスクを買ってゴールボールもどきに取り組んでいます。Kさんもこの遊びは俄然元気に取り組みます。

と言っても、うしろにゴール用の段ボール箱を並べて、シューター一人VSキーパー一人で戦うチーム戦です。ちょっと部屋が狭いので、思う存分とは言えませんが、少しでもパラスポーツに親しんでくれたらと思っています。

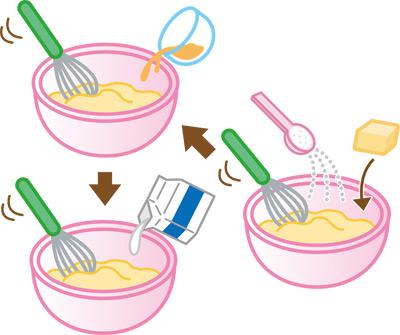

友達に教える

J君、クッキーづくりで俄然張り切って友達に教えています。調理活動は基本的には手順書があるので自分で作るのが課題ですが、今日の手順書はレシピに文字情報が多くてみなさんてこずっていました。J君が特に文字が読めるわけではないのですが、写真情報を頼りにみんなに教えています。人に教えることなんかめったになかったのにすごいなーJ君。

でも甘いもの好きのJ君のお口には合わなかったようで、「一つでいいです」とのこと。代わりに甘いもの嫌いのK君が、最初は「甘いもんはいらん」と宣言してたのに、マイルドな甘さが気に入って全部食べてしまいました。

ミルクボーイ噺

「うちのオカンがいうには・・・」「ほな違うかー・・・」の「ミルクボーイ風やりとり」が小学生の間で流行っています。西山を上りながら小学生のG君とHさん二人が、「うちのオカンが言うには」を始めました。

G君 うちのオカンがね、兄貴のテストの点数見たらしいねん。

Hさん あ、そうなんや。

G君 その点数をちょっと忘れたらしくてね。

Hさん 子どものテストの点を忘れてしもて、どうなってんねん、それ。

G君 いろいろ聞くんやけどな、全然わからへんねんな。

Hさん わからへんの? ほな私がな、兄貴の点数、ちょっと一緒に考えてあげるから、どんな感じか教えてみてよ。

G君 ショックで、しんどかったって言うねんな。

Hさん ほう、それは0点やろ。その特徴はもう完全に0点やがな。

G君 0点な。

Hさん すぐわかったやん、こんなんもう。

G君 いやちょっとわからへんのよな。

Hさん 何がわからへんのよ?

G君 俺も0点と思ってんけどな。

Hさん そうやろ?

G君 オカンが言うには、驚きすぎて死んでもええ言うねんな。

Hさん ああ、ほな0点とちがうかあ。0点で死んでええわけないもんね。

G君 そうやねん。

Hさん 0点はね、まだ寿命に余裕があるから見てられんのよ、あれ。

G君 そうやね。

Hさん 0点もね、人生最後の点数に任命されたら荷が重いよ、あれ。

G君 そうやねん、そうやねん。

Hさん 0点ってそういうもんやから。ほな0点ちゃうがな。ほなもうちょっと詳しく教えてくれる?

二人の話は山道を歩きながら延々と続きます。なんとなく、自分たちをうっすら描写しながら、ミルクボーイのやりとりで昇華しているようです。

自分で選ぶこと決めることの重要性

以前、「コンビニでお買い物 03/19」 でワーキングメモリーの弱さを支援しないと混乱することを書きました。混乱を回避するために、もう一つ大事なことがあります。Zさんは、先のワーキングメモリーの課題もあって、切り替えが遅かったり、勘違いしたりすることがよくあるので、大人の介入が大変多くなります。実はZさんは、その介入を快しとは思っていません。

人は誰でも自分でできるようになりたい。自分でやりたい。自分で選びたいと思うようになります。小さな子が、外出時に玄関で何かの拍子でトラぶって混乱して、せっかく楽しい外出の出だしでつまずくことは良くあります。大人は気持ちを切り替えさせようと、靴を大人が履かせて戸外へ連れ出そうとしますが、かえって反発されることが少なくありません。

大事にしなければならないのは、子どもが自分から選んだり行動したりすることです。なのに、良かれと思って大人が子どもを先導すると火に油を注ぐことになります。子どもは混乱の原因すら忘れているのですが怒りの感情が収まりません。こんな時は、例えば靴下や靴を二つ用意して「どっちを履いて行きたいの?」と問いかけて、選ばせることで気持ちが調整されていきます。靴下を選んで靴を自分で履いた子は、あの大騒ぎがなかったかのように立ち直っています。

Zさんにも自分で選んで自分で買うという行動を通して、気持ちを調整してもらうのが一番効果のある支援方法です。「○○さんはいつもこれだから」と先回りして用意したり、好きなもので気をそらしても、子どもの心は満たされないのです。それは障害があってもなくても同じことです。自己選択・自己決定は自己実現=心を満たすスイッチでもあります。

外出時の支援心得

ASDの子どもは、名前を呼ばれたり、声をかけて呼んでも振り向かず、あたかも無視をしているよう、という特徴がみられることが多いです。ASDの子どもが無視をしているように見える原因には、音の聞こえ方が普通の人とは違うため、自分が呼ばれていることに気がつかないことも関係しています。ですから、一緒に活動していた仲間の声に注意を払う事もかなり難しいです。外出したらASD児の聴覚モードはいつもよりもっと弱くになっていると思って支援することが大事です。

ASDの人には「選択的注意の欠如」という特性があり、周囲の多様な情報の中から自分に必要な情報をキャッチし、不要な情報をカットする、ということが苦手です。そのため、様々な音が聞こえている中で自分の名前が呼ばれても、その音にだけ注意を向けることができず、その結果「無視をしている」ように見えます。また、選択性の課題だけでなく、「みんなー」という全体への声掛けでは自分にも話されているということが分からないことが多いです。自分の名前を呼ばれたら聞けるのにとASD児は思っています。

迷子になりやすいのも、ASDの子どもによくみられる特徴のひとつです。ASDの子どもは大人と一緒に外出した際に、はぐれて迷子になってしまうことがよくあります。ASD児の場合、ワーキングメモリーの働きや選択性注意力が弱いため、外出の目的を忘れたり現在の状況把握ができず、興味のあるものや刺激の強いものを見つけると大人から離れてしまい、迷子になってしまうのです。また、ASD児は、大人とはぐれて迷子になっても、泣いたり不安がったりすることが少ないです。気になるものを見つけるとそれだけに熱中してしまい、自分のおかれている状況に関心が持てなくなっている場合があるからです。

また、みんなの動きが気にならないことも原因の一つです。知らないところにきたら、はぐれないように仲間の動きに注目するものですが、ASD児は、みんなの動きが次の目的の情報とは思わないことが多いのです。だからこそ、視覚的支援で行き先や誰と行動するのかを示しておく必要があるのですが、ASD児の外出時には、人の気を引くために逃げていく人にはスタッフ全員の注意が払われますが、おとなしい人には支援がおろそかになりやすいことがよくあり、見失うことが少なくないようです。ASD児の障害特性を良く学んで外出支援にあたりたいと思います。

車いす介助

E君が車いすを押したいとかって出てくれるのですが、体の動きがぎこちなく危なっかしいです。危ないので、E君の手の上にスタッフの手を添えてブレーキをかけながら下り坂を下りました。するとE君「なんでそんな痛いことするねん?」とスタッフに抗議。あれこれ説明しますが、E君の車いす操作がぎこちなくて危ないという事と、彼の善意の大きさのバランスが本人とスタッフで折り合えません。

E君にしてみれば、いいことをしようとしているのに、僕を信用しないでいるスタッフがけしからんとなります。そこで、スタッフからは「車いす介助は命を守るスタッフの仕事です。命を守る仕事は、まだ責任のとれない子どもにはできません。」と断ることにしました。

ASDの人の善意を受け止めようと、スタッフは言葉を選びすぎて苦しむのですが、忖度の必要はありません。論理を尽くしてビジネスライクに話すのが一番理解してもらえます。

優しい気配り

B君の身体にたまたまトイレから出てきたC君の手が触れて、「大丈夫かな!C君トイレの壁とかにべたべた触ってなかったかな!触ってたら俺は発狂するぞー!」B君も武漢ウィルス報道に汚染されてしまったようです。

案の定、自宅へ送って行った時、スタッフの横にいたら喋るスタッフの唾が手に飛んできて、「アワワワ・・・。」となってしまいました。それを見ていた同乗者のD君が「これ使い」とティッシュを差し出してくれました。低学年のB君へのやさしい気配りです。最近、年上の子が低学年の子に気配りする様子にとんとご無沙汰で、いたく感動しました。D君は6年生。この月末にすてっぷを去っていきます。成長したなぁ。

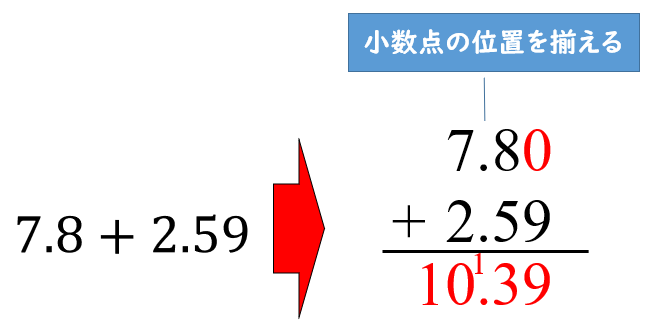

掛け算

長い春休み、宿題プリントも出ています。2年生のA君は、山盛りの漢字と掛け算のドリルです。「4×□=28」の前でA君は無言で唸っています。同じ手の問題が20題ほど並んでいます。しかも毎日・・・。「これ使えばいいよ」と掛け算のマトリックス表を渡しました。「ありがとう」とA君。でも家では「こんなもん使えるかーい」とプライドにかけて使わないそうです。

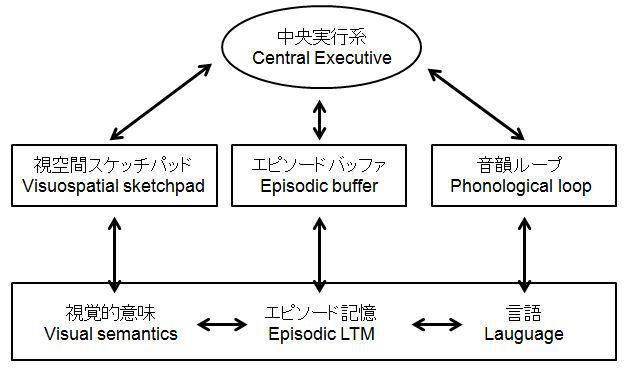

そもそも、掛け算を記憶するのは誰でもできることではないということが世の中にはあまり知られていません。記憶は短期記憶から長期記憶に渡されていくのですが、その前にワーキングメモリ回路があり、3つの回路があると推測されています。視空間スケッチパッド・エピソードバッファ・音韻ループです。この音韻ループは音声の記憶回路です。これに、掛け算の記憶と演算は関係しています。

そして、これら3つの回路は独立しつつもお互いを補完し合います。だから聴覚記憶や音声だけに頼るのではなく視覚記憶にも意味記憶にも働きかければいいのです。「九九の表なんか幼稚」ではないのです。音韻ループの回路が弱ければ視空間スケッチパッドの強みを生かせばいいのです。エピソードバッファにおいて掛け算の意味が分かって記憶されているならば、決してカンニングではないのです。やがてはそのマトリックス表と指の動きが記憶され音の記憶に結び付くはずです。