今日の活動

コンビニでお買い物

もうすぐ春休みですが、武漢ウィルスの一件で学校休校のため、放デイの感覚では長期春休み3週目、やっと半分まで来た感じです。その関係で、子どものお弁当が作れない家庭もあり、コンビニ弁当を買いに行く日が続きました。

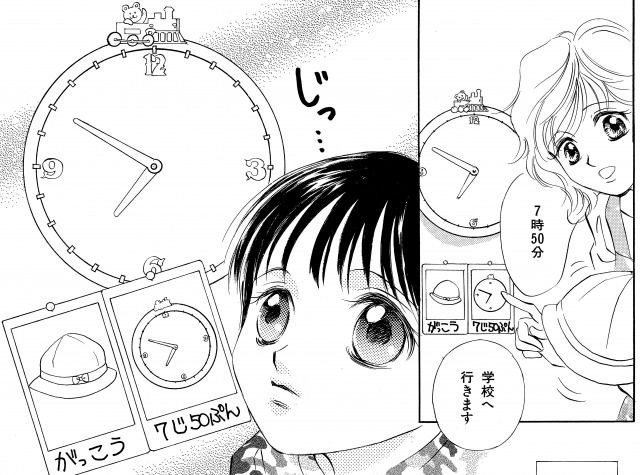

Zさんは、お買い物と言えばお気に入りのペットボトルジュース、コンビニと言えばそれを買いに行くルーティンが出来上がっています。いくら、お買い物の前に、「スパゲッティーお弁当買いに行こうね」と言っても、あの「7」の看板を見るなり、そそくさと駆け足となり、自動ドアが開いたら飲み物冷蔵庫の前でお気に入りを探しています。それを「違うよね」と修正しようとでもしたら、お店の中で混乱状態になるので、「ちょっとちょっと」とお店の外に連れ出し、「スパゲッティーお弁当だよね」と何度も念を押すことになります。

スタッフから、なんでリマインダー使わないのかと質問が出ました。正しい答えです。Zさんは少しお話ができます。お話の出来る人には絵カード支援は正直めんどくさくなります。絵カード支援の効果を知らないスタッフであればあるほどめんどくさいのです。言葉でかたずけたくなります。

でもでも、よく考えてみれば私たちだってお話はできますが、加齢とともにどんどん記憶は怪しいです。加齢じゃなくても聴覚記憶の苦手な人はいますし、苦手じゃなくてもメモしたりスマホに覚えさせたりしています。知的障害のある方の一番の特徴は、聴覚的ワーキングメモリーや短期記憶が極めて弱いことが挙げられます。言語的情報が入りにくいという事は「~したら~」という新しい文脈も定着しにくく、「コンビニ行けばお弁当買う」が入ってこず、これまでの「コンビニ行けばジュース買う」のルーティン行動が変更しにくいのです。

知的障害の人たちは頑固な人が少なくないと言われることがありますが、それは性格ではなく聴覚的短期記憶や言語力の弱さから頑固に見えるだけです。逆言うと頑固な姿は視覚的支援の少なさから生じているかもしれません。(それだけではないけど) ぜひ、お話ができる人であっても見れば思い出せるようにリマインダー支援をお願いします。

自尊感情と山のぼり

Y君が、山登りはしんどいから嫌だ」と朝から予防線を張ってきます。今は全日プログラムなのでずっと室内と言うわけにもいかないし、ずっと公園と言うのも芸がないので、お天気の日は朝一西山に登りに行きます。と言っても、近所の光明寺までは車で行くので、往復2キロ30分で高度差200mもありません。山登りと言うよりは散策に近いです。

今日は保育所の年長の子どもたちとも出会いました。保育所から全て徒歩なので往復4キロは歩いています。なのに小学生高学年にもなって坂道が耐えられないのです。トホホ。

でも、小さい時を思い出すと、マラソン大会とか山登りとか嫌でしたと言う人はたくさんいます。あの嫌さ加減はイケイケの大人が、自分のペースを崩してくるのでしんどいのです。だから、決してイケイケとは言わないのですが、それでもしんどいことは嫌なのだそうです。「もうちょっと、もうちょっと」と思って歩いて、必ず行きつく山だからこそ、だんだん強くなっていく自分が分かるので、自尊感情の形成には最高なんですが、やっぱだめですかー。困りました。

感染が怖くて外出できない

Wさんが、武漢ウィルス感染が怖くて外出できないそうです。毎日、垂れ流されるコロナの報道はASD児には迷惑な話です。以前にも、イラク戦争の映像が四六時中流されるのでいつ戦争に巻き込まれるか心配で夜も眠れず疲弊していったASDの中学生のことを思い出しました。

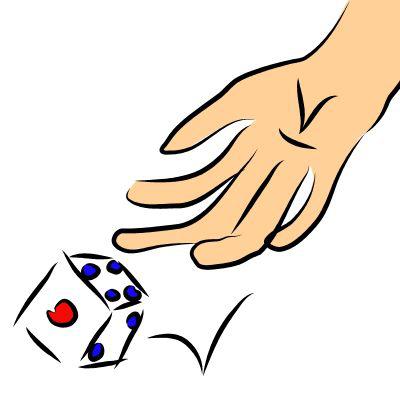

考えてみれば、テレビの報道は10万分の1以下の感染例を挙げているにすぎません。人口1億で1000人が感染しているとすれば確率10万分の1です。飛行機が落ちる確率は10万分の1未満ですから、ほぼあり得ない確率だということがわかります。

10万分の1の確率をイメージするには、サイコロで同じ数字が6回出る確率が約5万分の1で、7回続けてなら28万分の1です。こんな確率で感染すると考えればイメージしやすいです。しかも感染しても子どもは軽症です。こういう情報をメディアがしっかり流さないから、根拠もないのに苦しむ人が出るのです。

でも、イタリアでは二千人近く死亡していると連日報道しています。これは軽症でも感染した市民が病院に押し寄せ、パニックで医療に機能不全が生じたのが原因とのことです。パニックというバイアスがかかっているものを確率換算するのは科学的ではないですが、それでもイタリアの人口比で考えれば、死亡率は2万5千分の1です。日本は3/18で24名だから500万分の1です。ちなみに2019年の交通事故で死亡する確率は3万分の1だったそうです。これは1年の確率ですから3か月に換算すればいいことになります。外出にはいろいろリスクはあるけれど、リスクの確率をよく知っていれば、必要以上に怖がらず正しく警戒できるようなると思います。

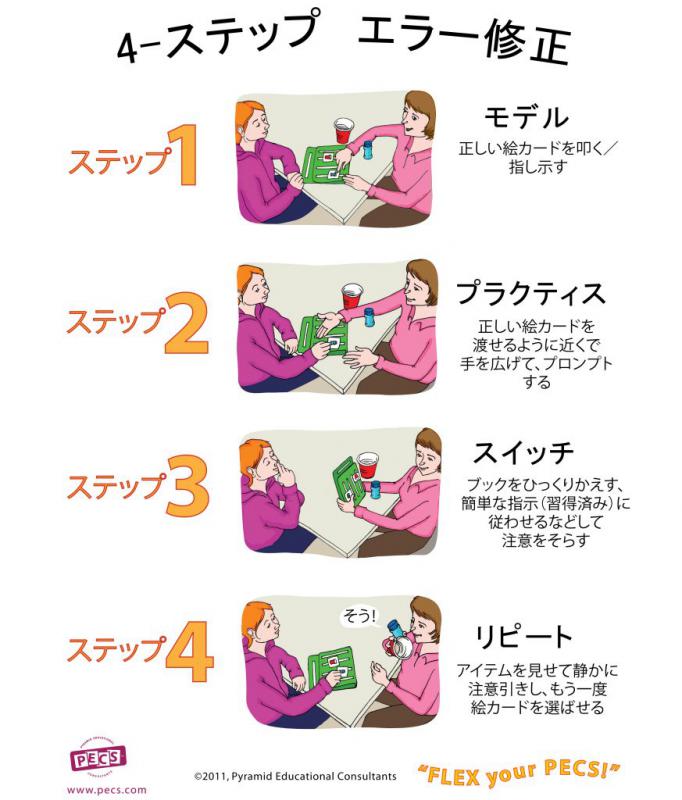

エラー修正

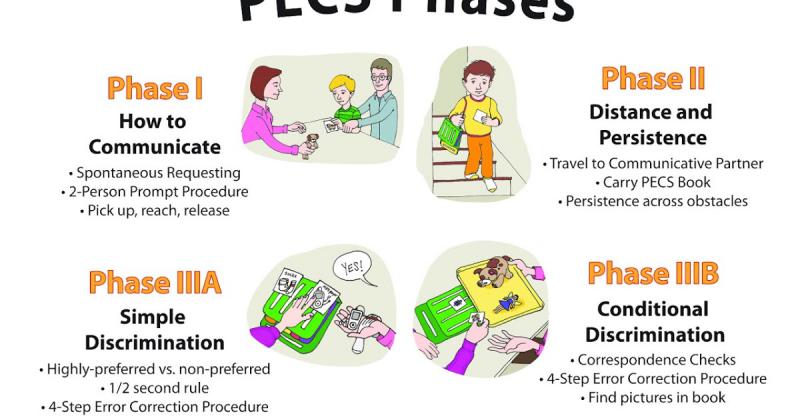

U君は、「ジュースが欲しい」「クッキーが欲しい」等、事業所での簡単な要求なら絵カードで自発のコミュニケーションができます。ただ、学校等では「あーあー」と大きな声を出せば「どうしたの?何が欲しいの?」と聞いてくれるので、大きな声は要求のきっかけを作る行動にもなっています。

ある時、U君が「あーあー」と大声を出しているので、U君が公園に行きたいのだと思い連れ出した、とスタッフから報告がありました。そこで議論になったのは、大声を出すと公園に連れて行ってもらえると誤解しないだろうかという事です。「それなら、彼の欲しいもの(公園に行く)がわかっているので、絵カードを出させたら良かったですね」と意見が出ました。正しい意見です。問題はどうやって間違った行動を絵カード表出行動にもっていくかの修正方法です。

ABAの手法には、適切な行動の教え方はあちこちに掲載されているのですが、間違った行動を修正する方法があまり紹介されていません。当事業所が知る限りは、PもECSの4ステップエラー修正のみです。これは、モデル・プラクティス・スィッチ・リピートの4段回の修正方法のことです。

絵カード交換コミュニケーションだけでなく、修正はいろんな場面で必要です。なぜ修正方法に注目するかと言えば、マニュアルがないと人によっていろんな修正をするからです。結局、修正する人の指導スキルの違いがその子に混乱を与えるだけでなく、指導方法そのものの信頼度を失墜させかねないからです。また、仮にその修正方法に間違いがあっても、やり方が違えばどこを修正していいかわからなくなります。マニュアルを小馬鹿にする人がいますが、それは効果がないのに検証されずに続けているマニュアルが少なくないからです。本来マニュアルはバージョンアップするためにあるのです。行動修正は4ステップエラー修正でお願いします。

メンテナンス

毎度ご愛読いただきありがとうございます。

ホームページ等のメンテナンスのため3/14土曜まで掲載をお休みします。

【映画】ゆうやけ子どもクラブ!

東京都小平市にあるゆうやけ子どもクラブは、今から40年以上前の1978年に、放課後や夏休みに子どもの活動場所が欲しいという親の切実な願いで誕生しました。全国でも放課後活動の草分け的な存在です。ゆうやけでは、小学生から高校生までの子どもたちが共に放課後を過ごします。知的障害、発達障害、自閉症など、障害はさまざまですが、遊びや生活を通して、子どもたちと活動を続けてきました。

カメラは、クラブに通う子どもたちに寄り添います。自分の気持ちをうまく表現できない子ども、積み木に夢中になって子どもたちの輪になかなか入ることができない子、音に敏感すぎる子どもが、ずっと給湯室にこもっている姿等を追い続けます。スタッフは子どもたちを全身で受け止めます。カメラは、そんな彼らが時間をかけてゆっくりと変っていく姿を追いかけます。子どもたちにとって大切なことは何か。映画は、ゆうやけ子どもクラブでの子どもたちの時間を描き、問いかけます。残念ながら京都での公開は今週土曜までの1週間、武漢肺炎のリスクを押して鑑賞に行く方は少ないと思います。

ゆうやけ子どもクラブと同じように乙訓では1983年から障害児学童保育運動が起こりました。支援学校の子どもだけが学童保育所に入れない問題が、母親の急逝を契機にした父親の子育てと就労問題として顕在化したのです。しかし、不公平だと告発するだけではその子どもは救われません。また、たとえ学童保育に入れても小学校6年生までです。自立の速度が遅い子どもの放課後や学校休業中の問題は解決しません。今問題を抱えた親子と一緒に民間で実際の保育を立ち上げるしかないという教員と親の働きかけに、心ある学生たちが共感して始まったのが乙訓の障害児学童保育運動なのです。

長岡京市のわっしょいクラブ、向日市のガンバクラブ、大山崎町の友達の輪という3つの障害児学童保育運動が放デイが法制化されるまで30年程続きました。放デイに発展的解消をした乙訓の運動とは違い、長期休業中だけでなく毎日の放課後の活動にも取り組んでいたゆうやけはNPO法人に発展し、専従職員を擁したことから放デイに持続的に発展していきました。ホームページなどから感じられる雰囲気も実践も昭和のままの懐かしい感じがします。見に行きたいけど、ちょっと勇気がいります。

★京都シネマ 3月7日(土)~3/13(金) 11時55分〜

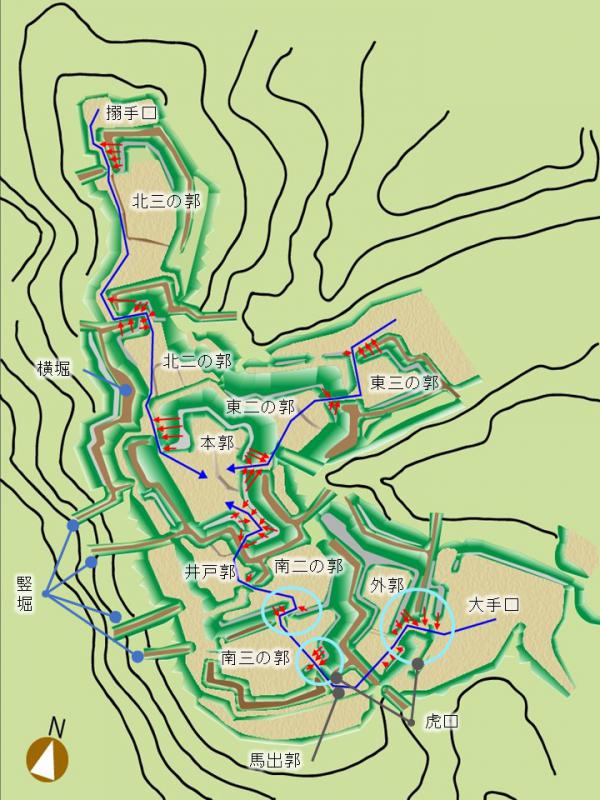

基地遊び その後

基地作りについては「基地 02/20」で紹介したところですが、戦力を増加してまだまだ続いています。最初はE君・O君二人で、崖の斜面に二つの小さな穴ぼこを見つけて「これはイケテル」ということになり、せっせと枝やら石やら集めてきていました。それを見ていたP君も、普段は共同作業などは言われたらやる程度の子どもですが、崖の上から通りかかるスタッフに「あそこに基地がある」といちいち教えてくれます。今ではQ君とRさんも加わって来る日も来る日も5人で築城に励んでいます。

そこへ、S君がやってきて「基地って穴ぼこ二つあいているだけやん」と、何が面白いのか分からないという風に眺めていました。でも、せっせと枝やら石を運んでいるみんなを見て少しうらやましくなってきたようで、ススキの枯れ草と小枝を持っていて「これ使ってくれ」と差し出したのです。棟梁役のE君が「はーぁ?これ何に使うんや?」と一蹴。S君は、取りつく島もない様子にすごすごとその場を離れました。

要するに築城メンバーは基地(山城)遊びのイメージを共有しているのです。今日は城門、明日は城壁と自分たちで共有し発展していくイメージを「穴ぼこ二つ」「小枝」「石ころ」「枯草」に見立てを重ねて楽しんでいるのです。S君が「これを騎馬の飼葉と厩舎の鍬に」と言えば仲間になれたのかもしれません。でも、相手の考えていることが読みにくいU君には、ただ周囲のモノを備蓄している風にしか見えなかったという事です。それにしても彼ら彼女らはいつまで続ける気なのでしょうか。面白いのでずっとウォッチングを続けることにします。

調理活動と食の記憶

発達障害の子どもは味の好き嫌いが激しく、家庭でも、食べてくれるならと同じものを作りがちになります。調理は放デイの定番プログラムですが、この子どもたちは作るけど食べないことが良くあります。筆者などは、味もわからず作るだけってどうよと思ってしまうのですが、慣れるとそんなものだと子どもは思っているみたいです。

昨日もN君が、焼きそばの名前が思い浮かばずに「黒いやつ(麺)のことか?」と言ったのには驚きました。子どもと言えばソース味、ソース味と言えば焼きそばたこ焼きお好み焼きと相場は決まっており、いずれも放デイの料理プログラム御三家です。年間、ソース系は月に2回以上は作りますから年間20回を越えます。日によって来る子は違っても、まんべんなく体験できるようにプログラムを組みますから、最低5回は経験しているはずです。しかし、「黒いやつ」と焼きそばの名前が出てきません。何回作っても食べないと名前は記憶にも残らないということが発覚しました。

家にいたらイライラする

3月から臨時休業といってもまだ3日しかたっていないのに、「イライラする~」と言って事業所にくる子もいます。M君などは先週インフルエンザで1週間も家にいにいて、やっと学校に行けると胸をなでおろしていたら、新型コロナウィル拡大防止の臨時休校です。まさに、踏んだり蹴ったりとはこのことです。「家にいてもママがいるからビデオゲームも自由にできないし、がみがみ言われるし、好きな本も学校の図書室に借りにいけないし、ストレスたまりすぎで病気になるわー」だそうです。

そういえば公立の図書館も感染防止策で軒並み臨時休業だそうです。びわ湖ホール開催の1億6千万の経費の掛かったオペラも無観客演奏。高校野球も無観客試合。ノーリスクを求め始めると転がる雪玉のように不安が不安を生み出します。M君の怒りには「おっしゃる通り、お察し申し上げます」と応えるしかありません。

太ってるね

L君の興味は長い間変わっていません。太っている痩せているの違い、イケメンと不細工の違いです。要するに基準がないのでずっと気になっているのです。どこからを痩せているというのか?何を指標に不細工と言うのか?そんなものはありませんが、人は即座に痩せている、不細工だと感じます。そこが不思議でならないので、何度も周囲の大人に「僕は痩せている?不細工?」と質問してきます。

毎回のL君の同じ質問に辟易した大人は、「別に、普通ちゃうか」と答えます。L君にとっては「普通」はもっと不可解な表現なのです。何をもって中間点とするのか?その幅はどの程度なのかさっぱりわかりません。それでも人は結構「普通」を乱発して使います。

今日もL君は知らない人を見て、その人に聞こえそうな声で「太ってはるなぁ」と言います。L君はその発言を聞いてその人がどう思うかなどの関心はありません。自分の「太っている痩せているBOX」に分類して分けたいだけなのです。紙に書いてあげましょう。「身体の分類の話は、聞くのが嫌な人が多いので、スタッフMさんに手紙で質問します。」さぁ、うまくいくでしょうか。

余暇支援

Kさんが、人にくっついて離れないのは自分の好きなことが見つからないからではないかという話をしました。自由時間の使い方は、多くの子どもは読書かyoutubeやDVDを鑑賞します。

Kさんもタブレットを使ってはどうかという意見に対し、自分で終わることができないので、結局やめるやめないの大騒ぎなって、大人との関係が悪くなってしまうから使って貰いたくないという反論が出ました。

だったら自動タイマーでタブレットが使えなくなるアプリを導入したらと提案をすると、それがあるなら大丈夫みたいです。DVD鑑賞も時間が来たからと大人が消すと大騒ぎになるけど、後ろからそっとリモコンで消すと何もなかったかようにやめることができるそうです。必要は発明の母。このアプリ開発者も同じ悩みだったのかもしれません。ご家庭でもオススメです。英語版ですが日本語説明のWEBもあるので設定は簡単です。DinnerTime Plus (Android版だけです)。

iPadはスクリーンタイム(iOS 12)という機能が標準装備であるのでこちらをお使いください。Android9のDigital Wellbeing にも同じような機能がありますが簡単に解除できることと、Android8以前のタブレットでは動作しないようです。

どうせ僕なんか

どうせ僕なんかアホやし。K君この頃自暴自棄の台詞が目立ちます。掛け算の7の段1年かかっても言えないし、学童保育行っても、みんなが乗れる一輪車に乗れないし。

低学年頃の社会性の発達は、だんだん上手になる自分がわかるから、今日がんばったからちょっと出来た、だから明日も頑張ればもっとできると言う自己肯定感につながるのです。やってもやっても出来ない課題が横たわっていれば誰だって自分が信じられなくなります。低学年時代に与える学習課題は特にこの意味で重要なのです。

伝わる大切さ

言葉のないH君は新米スタッフに大声で怒鳴って威嚇したり、歩行介助しても嫌がって座り込みびくとも動かないことが続きました。スタッフの間では、H君の担当を他の人にしてはどうかとも提案されましたがそれでは根本問題は解決されません。

何故、大声で威嚇したり実力行使に出るかを考えればいいのです。ベテランのスタッフならH君のちょっとした仕草や状況から判断して彼の要求や嫌な事を察知して実現します。でも新米スタッフにはわかりにくいという事です。そこで、考えられたのは確実に伝わったという関係を作ればいいという事です。スナックタイムにPECSで要求することを新米スタッフと取り組んでもらいました。伝わった経験を繰り返すと、H君はニコニコと喜んで、どんなに新米スタッフが離れても「ください」カードを運んできます。伝わった安心感と充実感が二人の関係を急速に変えたひと時でした。関係性はなにも時間の長さだけで作るものではありません。その関係の質が大きく関与しているのです。

注目を得たい不適切な言動

F君が、いつもはそんな幼稚なことはしないのに、今日は変な事ばっかりするのでどうしたのかなとか、G君が仲間にブランコ替わって欲しいのに嫌味ばっかり言って逆効果なのにとか、スタッフから疑問が出ました。

要するに、もっと上手く振舞えるはずだし、わざわざトラブルのもとになるような言動を何故するのかというものです。上手く振る舞えないから、上手な交渉はできない、かと言って実力行使はダメだと知っている。しかし、要求は実現したいから不適切でも先の言動をとるのです。

自分の不安が漠然としてはっきりわからなかったり、わかっていても表現する言葉を持ち合わせていない時に子どもは大人の気を引く行動をします。また、上手にブランコを代ってもらう交渉スキルがないので、お友達が怒り出してしまうほどのセリフを言えば席を立ってくれるのではないかと嫌味を言うわけです。どちらも相手の感情がどうなるかは考えられていないので、高確率でトラブルも起こりますが、たまに自分の思い通りになる時もあります。これをギャンブル依存理論=間欠強化と行動分析ではいいます。

「なんて言えばいいかわからず困っているねん」「どういえばいいの」というワンフレーズを発信すれば済む話なのですが、大人に向かって援助を求めることが難しい人が多いのです。こういう場合は、軽微な内容ならその場で正しい言い方に修正させます。自分でも気持ちの整理がつかないような不安定な状態なら、まずは気持ちがフィードバックできる環境を作って自分がどういう感情だったかを確定してから取るべき行動を考えさせます。

よく、「注意喚起行動は無視する」とスルーすることが絶対だと勘違いしている大人がいますが、それはその子に利得を得させないという場合のみ有効なのです。しかし、修正介入しなければ事は解決しない場合に、無視だけしていても、どんどん激しい行動になって結局応じてしまわざるを得ないことが予測できるなら、さっさと修正介入すればいいのです。スルーはがまんくらべではないのです。

インフルエンザ

今年のインフルエンザの流行カーブは令和2年4週目からガクッと下降線を描き、現在は昨年の収束期の数値です。新型ウィルス感染予防の成果とは言え、手洗いはすごい効果のあるものだと、改めてその感染予防威力に脱帽しました。本事業所が把握している利用者のインフルエンザ罹患は2名です。一人は手洗いは絶対嫌だという子でしたが悔い改めたようです。

新型コロナウィルスの感染予防策では、北海道が長期の休校を、東京では時差登校を、全国的には卒業式は在校生抜きでという対策が打ち出されると、今日は政府が公立学校に春休みまでの臨時休校を要請しています。学校を休みにして、保育所や学童保育所などを休日モードで開所した方が感染を小規模に囲い込め、2次3次のクラスター感染を予防できるという判断です。私たちとしては、メディアの不確実な情報の垂れ流しに煽られないように、冷静な判断と手洗い飲水を心がけるだけです。

移行支援会議

今日は、保育所等訪問支援でした。小学校から中学校にどう支援を引き継いでいくかの会議です。小学校では当たり前のことも中学校では違います。例えば、小学校では担任の先生が全てを把握していますが、中学校では教科担任制なので、受け持ちの授業しか状況がわかりません。

ただ、前者は一人の先生の意見に左右されますが、後者はいろんな子どもの見方が出てきます。公的教育で好き嫌いをいうのは良くないのでしょうが、人間には相性というものがあります。子ども好みがあるように先生にも好みがあります。カリスマチックアダルトとは子どもの側からだけではなく先生の側からも許容できる生徒だということです。

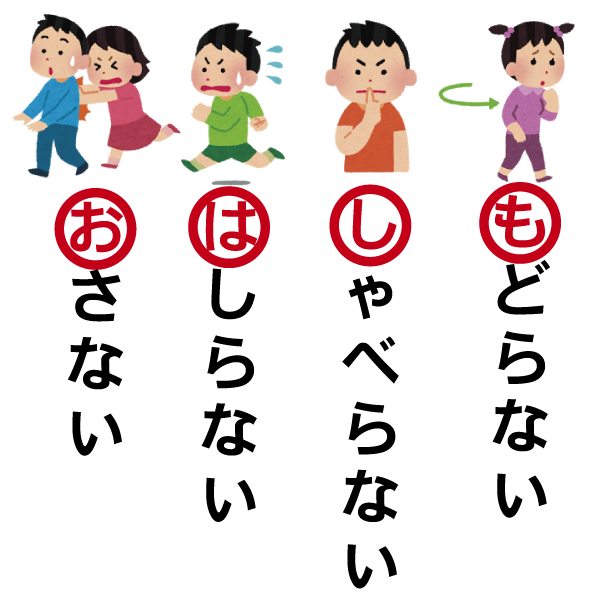

避難訓練

昨日避難訓練をしました。想定は震度6強の地震です。みんな、学校で訓練しているので落ち着いて机の下に潜り込んでいました。避難は、近くの府立高校まで徒歩で行きました。若干1名、意味が分からず動けなくなる人がいましたが、他の人はスムースに10分ほどで避難移動できました。初めての訓練だったので、学校でもないのにと混乱した方もいたようです。繰り返すことが大事だと思います。「おはしも」を合言葉に防災訓練を続けたいと思います。

ベテランの見立て

こどもの状態について、キャリアの違いによって見立てが違うのは当たり前です。もちろんキャリアがあるからと言ってエビデンスもなく決めつけるのはキャリアのない人の学びにならない教条主義を助長するだけですから避けるべきです。F君は体調が悪いと学校から報告されていました。ところがスタッフの評価はF君とても適応して生活しているという報告でした。一方で、終わりの会でF君待ちきれずに離脱してしまったという報告でした。ベテランのスタッフは子どもの体調が悪い時場合によってはいつもより適応的な姿を見せることを知っています。でもそれは安定的な姿ではなく非常に不安定な臨床像だということも知っています。ところが経験量が少ないスタッフは適応的なのか不適応的なのかどっちなんだと短絡的な回答を求めがちです。答えはどちらもあるです。体調が悪いとしんどいので衝動性が低くなります。でも適応的に見えるからと言ってそれは実力ではありません。一番苦手な場面では衝動性は復活することもあります。これは経験の多いスタッフしか分かり得ないことです。

行き渋り

「Eちゃんがいるから」今日は行きたい・行きたくないと子どもでなくても思うものです。学校や職場は行きたくなくても行くのは仕方がないにしても、学童保育や放デイの放課後は、理由はどうあれその気持ちは尊重してあげたいようにも思います。好きな子がいるのは来なくてがっかりで済むけれど、嫌な子がいると心身をすり減らして放課後を過ごすことになります。世の中は嫌な人とも過ごすことはありますが、嫌な人との過ごし方を習ったわけでもないし、気になる人はとっても気になるのです。

ただ、放デイの場合は微妙でこうした事象について社会性の課題として介入するべきではあります。ただ、低学年であればあるほど短時間の生活ではなかなか効果的なフィードバックをしながら支援するのは困難だなとも感じています。家庭での保護者の適切なフィードバックも必要ですが放デイにはペアトレの機能はありません。月2回限度の1時間を超える家庭連携加算をこれに充てられるならトレーナーの捻出の課題はありますが実現の糸口は見えてきます。

避難確保計画

平成 29 年 5 月に改正された水防法において、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成や計画に基づく訓練の実施が義務付けられました(水防法第 15 条の 3) 。

要配慮者利用施設の施設管理者等が、避難確保計画の作成を進めるにあたり、国土交通省では「避難確保計画作成の手引き」等を作成し、施設管理者等を支援しています。また、平成 30 年 3 月には「講習会の企画調整及び運営マニュアル~要配慮者利用施設 避難確保計画の着実な作成に向けて~」を作成し、地方公共団体による要配慮者利用施設の避難確保計画作成促進を支援しています。

今日は向日市役所に行って、マンツーマンで国土交通省の方からマニュアルの作り方を学びました。本事業所の位置は桂川の堤防が決壊して5時間ほどで30~50cm程の浸水があるそうです。向陽高校や5向小学校も浸水するので、すてっぷの場合は垂直避難、つまり2階に逃げるのが適当と助言を受けました。

淀川が決壊するなら、おそらく小畑側も決壊しているはずだし、外環とJRのアンダーパスも浸水するので、そう簡単には自宅からのお迎えを期待できないかもしれないということもシミュレーションでわかりました。今、避難確保計画を作成中です。

基地

E君が基地を紹介するからと、藪の中に連れて行ってもらいました。小山の中腹辺りに50cm程のうっすら掘られた横穴二つを指さして「先月から築城している」と説明してくれます。山城が完成したらまた教えて欲しいと言って藪を後にしてきました。日暮れまでせっせと石やら枝を運んで築城しているのだと思います。工作やら創作活動もいいのですが戦国武将か探検隊のイメージだけで土や石や木を見立てて仲間と共有して何日も楽しむ遊びは贅沢な遊びです。

PECS

D君のスナックタイムを使って、PECSに取り組んでみました。フェーズ1はカードを渡せば大好きなスナック菓子がもらえる設定はすぐに理解してくれました。フェーズ2は、そのカードを渡す人や距離を伸ばしても恒常的にできるかどうかでした。D君、距離が伸びても渡せました。でも人が二人いるとどっちに要求していいか分からなくなったり、ドアを開ける動作をしているうちに要求行動を忘れてしまったりするようでした。

驚いたのは、別の場所に行って他の友達が使っているカード(内容は違う)をはがしてスタッフに渡すのです。「ジュースが欲しいの?」と聞くとうなずくので、「はいジュース」と提供しました。その日は、スパゲティー調理の日でした。するとD君階段を駆け下りてきてまた友達のブックからカード(内容は違う)をはがしてスタッフに渡しました。「匂いでわかった?スパゲッティーどうぞ」ということで、D君その日のうちにフェイズ2の応用まで学習しました。次はカードの弁別のフェイズ3です。

おせっかい

D君は、低学年にやさしくて面倒見が良い人です。でも、低学年なら助言やフォローとして良いのですが力が均衡するくらいの相手になると、相手から「おせっかい」「うるさすぎ」と嫌がられてしまいます。

実はD君の口出しは人のためというよりは自分の馴染んだパターンから外れていたり自分の思いと食い違うときに、相手がどう感じるかを考えずに口を出したくなる場合が少なくないのです。でも低学年のうちは大人にとって「良い意見」であることが多く、よく気が付くねと褒められていたのです。

ところが高学年になっても同じようにやるので、周囲の仲間から何となく自分が浮いているのが分かるようになってきたのです。でも、相手の感情がうまく見えないので、D君は人といることが煩わしく感じるようになりました。心の理論「見えない約束2/7」についてはASDの人は遅れて理解すると前回書きましたが、全部が見えるわけではないです。そこで、ソーシャルストーリー等を通して「暗黙のルール」(非ASD者にとっては自然に理解しているもの)を学ぶ必要があるのです。

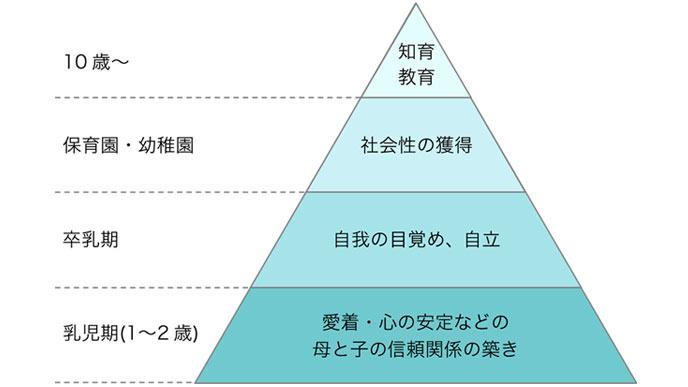

愛着形成

低学年のZさんを学校から事業所に迎えました。送迎の車の中で楽しそうにお話していたZさんが事業所の玄関の前で突然泣き出しました。「おかあさんが参観に来たのにさよならも言わずに家に帰った」から悲しいというのです。

「え?今悲しくなった?」とスタッフ戸惑います。ASDの子どもの感情表現は時としてかなりタイムラグがあったりします。それから「参観では、さよなら言わずに帰る母親の方が多いよね?」Zさんだけではないはずと言います。しかもZさん幼稚園ではそんなことで泣いたりしなかったと言います。Zさん、ようやく愛着形成の時機に入ったかもしれません。

お母さんがいなくてさみしいと思うのは乳児期後半からです。その後愛着形成は幼児期前半で一応完成されるとイギリスの精神科医ボウルビィは言います。でも、ASDの子どもは愛着が遅れる人が少なくないのです。小学校に入ってから急に母親にべたべたするようになったりするのがそれです。子どもによって表現の仕方は違いますが、ASD児の愛着行動は遅れるので奇妙に見えるが変ではないと押さえておきたいものです。

第2鉄塔

本日は西山の第2鉄塔まで足をのばしました。少し寒さが戻ってきているものの、ジャケットを着こんでいると汗が乾きません。光明寺から方丈池を越えて京都タワーが見える展望台まで15分。お茶を飲んで一服したら分岐点を通り過ぎて真ん中の道を緩やかに上って最高点232mを通過して梅林まで15分そこから横道に入って第2鉄塔まで10分。光明寺から小一時間で第2鉄塔に到達します。春になると蕨やゼンマイが出てきそうな斜面もあります。往復90分くらいでよい有酸素運動になります。

高学年らしさ

通常学校の利用者に感じていることは、低学年と同じレベルで諍い合うなど高学年が幼いことです。これは障害とは関係がないように思うのです。人は、年齢に応じて社会から「らしさ」を求められます。ところが高学年の彼らは「らしく」扱われていないのではないかと思い当たる節があります。高学年は低学年の面倒をみてやったり、年長者として譲ってやる、見過ごしてやるという度量が試されます。障害があろうがなかろうが年長者や大きいものは年下の者や弱い者を擁護するということを、簡単には分からなくても「求めているよ」ということは示す必要があると思います。

温い

暖かいことを表す「ぬくい」という言葉。「(聞いたことはあるが)使ったことはない」「聞いたことすらない」と答えた層の割合は、東京の19.9%に対し大阪は4.9%で、くっきりと結果が分かれます。ぬくいは関西スタンダードということです。今日は気持ち悪いくらい温い日でした。16時の今も卓上温度計は21度です。こんなときは、ぶらぶらと河原でも歩いてぼんやり小畑川の川面や西山を眺めるなんていうプログラムでもいいと思います。

負けるが勝ち

このブログでは何度か勝ち負けについて述べてきました。「負けと癇癪 01/17」 では「負けるが勝ちゲーム」を紹介しましたが、「そんなにうまくいかないよ」とのご意見もあるので、今回は負けの感情コントロール療育の王道をご紹介します。

突然のショックに耐えられなくて不適切な行動を起こしてしまうことが課題なので、ショックに耐える練習から始めます。ゲームの前に、「負けても泣かないゲームをします。1回我慢出来たら大好きな動画が1つ見られます。何が見たいですか?」と最初に交渉します。で、実際に負けてもらって我慢してもらい、御褒美を繰り返します。トークンの中身は速攻その場から、一日の最後にトークンを積み上げていきます。つまりトレーニングをしてもらいます。最初はダメージが強くないゲームから始めます。ご褒美もケチらないでグレードアップします。1か月たてばかなり感情コントロールが定着しているはずです。「負けるが勝ちゲーム」とどこが違うのか?とお怒りの方、すみません。結局中身は同じですね。

感覚刺激

今まで日本での特別支援教育では「余計な刺激は除去すること」が重要だとされてきました。しかしアメリカでは適切な刺激は学習に必要な支援だとして実践しているのです。2015年に行われたセントラルフロリダ大学の研究で「*ADHD(注意欠如多動症)の子どもたちは学習時に体を動かす必要があり、それによって学習成果が伸びる」ということが科学的に証明されたそうです。その研究によりなにかの感覚刺激を教育に取り入れることは、集中力を保つ有効な手段であるということがわかってきました。

*ADHD(注意欠如多動症)とは、「集中力が続かない」「忘れっぽい」などの不注意・「落ち着きがない」「じっとしていられない」などの多動性・「思いついたら周りに関係なく行動してしまう」などの衝動性を特徴とする発達障がいのひとつです。一昔前までよくない行動とされてきた「貧乏ゆすり」も感覚刺激の一つで、最近では「貧乏ゆすりによってセロトニン分泌が増加して気持ちの安定が得られる可能性があること、気持ちが落ち着かないときに気を紛らわせ、ストレスからの回避行動になっている」という研究報告もされています。

しかし「感覚刺激入力による学習支援」のためのツールが、日本ではまだまだ開発されていません。そもそも学校教育の現場でそういったものを必要とする意識が低かったため、広がっていないのが現状です。低学年だと鉛筆をかじる子も多いですが、そういった子は噛むことからの感覚刺激で心の安定を図っているのです。アメリカには噛むことを想定した鉛筆キャップなども存在します。外部刺激が苦手な子どもには、机に取りつける仕切りも必要です。

そのほかにも、触ることによって気持ちが落ち着いたり集中できたりするクーシュなどいろんなものが医療や福祉の分野では開発されています。Harklaの着圧(重みのある)ベストは深部感覚を刺激し、自閉症やADHD、感覚障害を持つ子どもに落ち着きを与える効果があったり、同社のブランケットは睡眠障害を軽減する効果もあるとされます。子どもの感覚に注目してみると新しい可能性が見えてきます。

待つこと

「待つこと」とは、スタッフに求められていることです。集団指導の時、子どもが何らかの理由で予定に従えなかったり向かうのが遅かったりすることが良くあります。ほとんどは同じ子であることが多いです。そんなとき、大人は「またか」と思ってしまいます。でもそれはきっと従えない子どもの方も「マタカ」と思っているのです。

コミュニケーションが苦手だったり、リーディングマインドが弱いと日課の切り替え場面で混乱する人がいます。理由としては、一つは次に何をするのか分からない場合。二つ目は、やる事は分かっているけど「やらされるかもしれない」という大人の強制力に不安を感じてしまう場合です。三つ目は、その不安を解消する質問や援助や交渉のコミュニケーションができない場合です。

実は一つ目と二つ目は裏表なのです。やる事がわかっていれば自発的に行動を起こしたことで大人に褒められるので、それが動機となって良い循環ができて習慣になります。やる事がわからないと、大人にいつも依存して行動することになり自発行動を行う機会がありません。ややゆっくり行動を始めていても「早く」とか「行くよ」など、現在の行動へのやや否定的な評価が多くなり褒める機会が作りにくいのです。

また、ゆっくりの行動する理由には、見通しがないまま行動をする不安感情があり、促しの指示には「いや」「まだ」「やめて」という拒否が起こり易い心理状態にあります。ここで、「行くよ」「はやく」などと指示しようものなら不安が強ければ強いほど過剰に反応して、表出コミュニケーションの弱い人は拒否するしか方法がありません。子どもの「いや」「まだ」には、切り替え時に見通しが「わからない」不安と「やらされる」不安に満ち溢れています。

「次はこれをするよ。終わったらこれがあるよ」という見通し情報を本人が理解できるモードで示し、気長に待てば、行動を起こした時に褒めることができます。人は行動に自分の利得がある場合にのみその行動が強化されます。同じ行動をしても利得がなければ弱化・消去します。子どもの利得の多くは大人に承認されたり褒められる事ですが、人によっては「お気に入り」の獲得からアプローチする場合もある事を理解しておく必要があります。

「待つこと」で自発行動を重視するのは良い行動を強化(持続)したいからです。そして、その人の理解し易い方法で情報提供できていれば、自発行動は起こりやすくなり、理解しにくい情報提供なら拒否行動は増えるという大原則にいつも立ち戻る事が大事です。

梅林まで

本日も西山へ行きました。先週が寒かったためか、梅のつぼみは固くなってしまったようです。今日は分岐点から梅林と河陽が丘の分かれ道まで光明寺から40分ほどかけて歩きました。梅林の入り口は竹に侵食されていて跡形もありませんでした。今度はもう少し奥まで(縦貫道が地下を走っている上を超えて)歩いてみようと思います。ちょっと北風がひんやりして、今日は上着が必要でした。

見えない約束

A君がB君に「今日の自由遊びいっしょにマインクラフトしような」「OK!」とB君引き受けます。C君が帰ってきてB君に「後で遊ぼうな」「OK!」とB君はさっきの約束は忘れて安請け合い。さて、自由時間A君とC君がバトルになります。「B君は僕と約束した」と主張を譲りません。

この人たちは見えていないことを想像するのがとても苦手なのです。「・・・なるほど僕の知らないところで約束したのだな、B君の浮気者め」と想像できないのです。

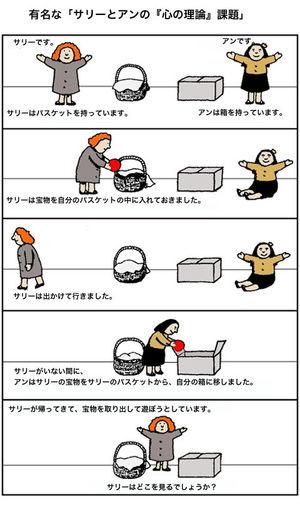

心の理論課題の「サリーとアン課題」を下図に掲載しました。

1 サリーとアンが、部屋で一緒に遊んでいる。

2 サリーはボールを、かごの中に入れて部屋を出て行く。

3 サリーがいない間に、アンがボールを別の箱の中に移す。

4 サリーが部屋に戻ってくる。

上記の場面を被験者に示し、「サリーはボールを取り出そうと、最初にどこを探すか?」と被験者に質問します。正解は「かごの中」ですが、心の理論の発達が遅れている場合は、サリーは「知らない」ことが想像できず「箱」と答えるのです。 通常5歳を超えると直感で「知らないこと」がわかると言います。ASDの人たちは高学年にになって理屈で理解すると言います。

相手の心を読むのが苦手なので、それがいじめの原因になったり、就労のつまづきになったり、社会生活上の対人関係の誤解・こじれにつながります。

初雪

朝方降雪が続きました。この冬初めてではないでしょうか。明日も寒いと予報は伝えていますが、雪は今日で最後かもしれません。さすがに寒いので部屋の中でおもちゃのボーガンで筒倒しをしました。うるさくないように紙製の筒(チップスター)を的にして積んで倒します。

混乱しているときには視覚支援

Z君、学校でいつもお気に入りで見ていたホームページの表示が潰れてしまい、誰に話しても解決できないので大混乱して帰ってきました。テレビの番組は番組終了などまだ予告があるからいいですが、WEBサーバーの故障は誰も予告できないです。

スタッフは、床に突っ伏して大声を上げているZ君にあれこれ慰めるのですが、効果がありません。「(作業もしなくちゃいけないけど)そんな気にはなれないよー」と怒っています。こちらに解決策がないときは、あれこれ言わずに「それは残念だね」「どんな気持ち」と感情カードで気持ちを表出してもらい「残念だったねー悲しいねー」と共感するだけでいいのです。あれこれ言っても、普段でも苦手な聴覚情報は混乱のもとです。残念なことは共感しつつも「小さな声でお願いします⇒大好きなご褒美があります」と視覚情報でこちらのお願いを伝えます。

宿題

すてっぷでは、宿題がある人はしてもいいことになっています。子どもたちが帰って来ると「今日宿題はありますか?」と聞きます。「ない」と言う人の中には、「(宿題をやりたく)ない」という場合があります。大概は、その子の苦手なものか、弱いところが配慮されていない宿題です。

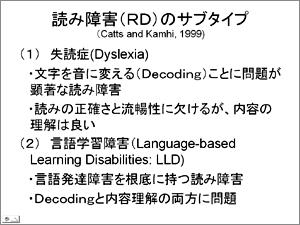

Yさんは、とってもお喋りが上手で目先がきく活発な子どもです。宿題が「ない」というので、カバンの底を探すとくしゃくしゃになった国語のプリントが一枚出てきました。「お話を読んで、あてはまるものに○をしなさい」というプリントでした。あんなに饒舌にしゃべっていたYさんはたどたどしく文章を読んでいます。読むだけで100パーセントの学習パワーを使ってしまう読み方です。とても考えるところまでエネルギーが残っていない感じです。結局、読んであげればすぐに正しい回答を考えることができました。学校の先生はYちゃんのこの苦労と屈辱を知っているのかと気になっています。

板書を見ながらの作業

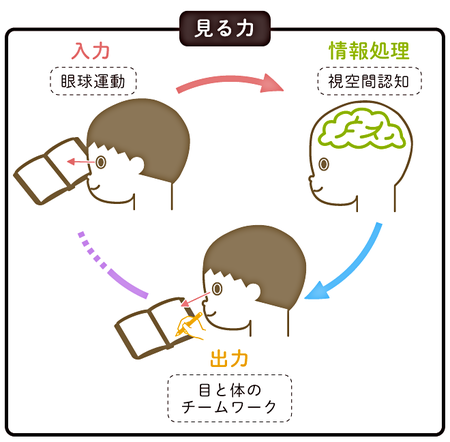

登り人形「7/24 登り人形」の工作をしました。W君はお喋りが上手で記憶力も優れた子どもです。スタッフから、登り人形の作り方をホワイトボードに丁寧に書いているのに、W君全く違うものを作るのでなんでだろうという話がありました。手元の手順書で仕事を進めるのと、板書を見ながらの作業では天地の差に感じる子がいるのです。

発達性協調運動症(障害)については前回「11/22 発達性協調運動障害」で掲載しました。それには様々な原因がありますが、原因の一つである「見る力」について考えます。日常生活の中で、不器用さに悩んでいる子どもは意外と多いのです。のりを使えば手や机までベトベト・・・。ハサミで画用紙を切ったらガタガタ・・・。折り紙を折ればぐちゃぐちゃ・・・。これは手先の問題ではなく「見る力」に問題があるのかもしれません。

1.両眼視の問題

左右眼の視線を揃え、右目と左目に移った像を重ね合わせて一つの映像として知覚し、遠近感や立体感を捉える眼と脳の働きのことを「両眼視」といいます。この機能がうまく働かないと、遠近感や立体感を正しく把握することができないため不器用さにつながります。

2.視知覚・視覚認知の問題

形や空間の情報を分析し、それらの刺激を過去の経験に照らして解釈する力のことを「視知覚・視覚認知」といいます。この機能がうまく働かないと、遠近感や立体感を正しく把握できず、不器用さにつながります。

3.目と手の協応の問題

目から取り込んだ情報と連動して、手や身体の運動を調整する力が弱いため、正確で素早い動きができず、不器用さにつながります。視覚と運動の連動をトレーニングする「7/16 ビジョントレーニング」が効果的です。

このように、「見る力」と不器用さは様々な点で関係があることが分かります。日本では、見え方=視力と考えてしまいますが、視力がいくら良くても、視覚機能に問題があるケースも多いです。米国、カナダ、ヨーロッパには、オプトメトリストといった、視覚機能の検査・訓練を行う専門職があり、国家資格になっています。日本ではあまり聞かれませんが、アジアでも、フィリピン、韓国、中国など、オプトメトリストが認められている国、認められつつある国があります。米国では、視覚機能に問題があるために学習能力を発揮できない子どもたちや、視覚機能に問題があったり、より視覚機能を高めたいスポーツ選手、また、一般の人でも、見え方に何か異変を感じたら、まずがオプトメトリストのクリニックを訪ねるのが当たり前になっています。

私たちは調理など手順が必要なものは一人一人手順書を渡しています。それは手順を覚えておらず、作業速度が各人違うということもありますが、板書まで視線を移動させて視覚情報を短期記憶して保持したまま手元の作業に戻るということが難しい方が多いからです。もちろん板書だけで理解できる子もいますが視知覚や短期記憶が苦手な人に合わせて準備しておけば誰も困らないわけで、これが障害者差別禁止法に定められている合理的配慮(特定の障害者を対象としている施設ではただの準備不足)です。

暖冬

今日、光明寺の梅のつぼみが膨らんでいました。来週遅くには開花する感じです。西山を登っていくと、展望広場からは京都が一望でき京都タワーや五重塔もくっきり見えていました。登り始めるとジャケットはいらないくらい暖かいです。もう寒くはならずこのまま春を迎えるのでしょうか。昨日は山間部や北部では降雪があったそうです。京都市内の降雪観測が始まった1961年以降、降雪記録がない年は2013年以外ありません。今年は2回目の無雪年かと案じてたら、5日(水)頃から冬型の気圧配置が強まり、関西の上空1500メートル付近にマイナス6度以下の寒気が入る予想が発表されました。これは今季で最も強いだけでなく、数年に一度レベルの強さなので、降雪が期待できるかもしれません。

京都PECSサークルのご案内

京都PECSサークルのご案内

PECSを使ってのコミュニケーション指導を実施している人たちが集う学習や実践交流の場として,「京都PECSサークル」への積極的なご参加をお待ちしています。

■ 対 象:PECSレベル1ワークショップ受講者

■ 活動概要

オフライン(研究会)・オンライン(ZOOM・ML)でのマニュアルの学習,実践交流

*日 時:ほぼ3か月に1回 最終金曜か土曜

*場 所:現在は「ZOOM」、令和元年までは「こどもみらい館」

*地下鉄のご利用 地下鉄烏丸線「丸太町」 徒歩5分

■事務局

代表 門 眞一郎(児童精神科医フリーランス)

久賀谷 洋(合同会社 オフィスぼん)

澤 月子 (南山城学園SV)

楠田 千佳(臨床心理士)

灘 明日香(京都市発達障害者支援

センターかがやき)

真鍋 由香(京都市立東総合支援学校)

辻村 文緒(京都府立丹波支援学校)

加藤 健 (南山城学園)

【お問い合わせ、お申し込み先】

E-MAILにてご連絡ください。 owner_kpecs@googlegroups.com

アットマークは小文字にして送信してください。

学童保育と放デイ

学童保育と放デイを両方利用している利用者は多いです。乙訓地域の場合は放デイの支給量が通常週3回に制限されているので、他の地域より学童保育を利用する方は多いかもしれません。障害のあるなしに関わらず誰でも受け入れていこうというのが社会の流れですが、全ての学童保育施設でどんな子でもそのニーズに応えられているわけではありません。インクルージョンという考え方が福祉や教育の世界で言われていますが、まだまだ言葉だけの理想的概念と言わざるを得ません。公的金銭的な設備投資は難しいにしても、工夫すれば一歩前に進める事例でも、これまでの指導の考え方や同調圧力が邪魔をして踏み切れない現場や職員マネジメントの困難さがあります。

放課後や長期休業中も、その子なりに多様性のある社会の中で生きてほしいという考え方を保護者が持つことは大事なことです。しかし、騒々しい環境が苦手な発達障害の子やそのグレーゾーンの子にはストレスが多いのも事実です。「どうしたら学童クラブでストレスなく過ごせるか?」と学童クラブの指導員も保護者も悩むことがあると思います。障害に合わせて環境を調整する合理的配慮という言葉がありますが、先に述べたようにお金の問題ではない現場マネジメントの課題があります。一人でも納得しないと新しいことに踏み出せず、議論の堂々巡りをしている現場ほど、分担すると個人責任にしてしまいがちな傾向があります。頑張って新しい提案をしても、失敗したら自分だけが責任を問われるのでは提案する気にはなりません。この問題を解決するリーダーの配置こそが必要なのだと思います。

また、保育園では子どもの力も弱く、動作も比較的ゆっくりで、予測できないことも限られるため、行動をある程度は制することができます。幼児はそもそも生活のほとんどに支援が必要なので、障害があるないで支援の考え方にあまり差がありません。保育園では受け入れてもらったのに就学したら冷たいと思っている保護者には、先述のように保育園とは違うという説明が必要です。

また、行動問題が生じて他の子と違う個別の支援が必要なのに、行動問題は障害や発達の問題なので仕方がないとされていたり、反対に加配スタッフが子どもに寄り添い過ぎて自立に必要な支援になっていない場合も、障害があるのだから大人が寄り添えば良いという「善意の誤解」があります。

学童保育の職員の質の問題などか取り沙汰されますが、放デイが整備されつつあるので、学童クラブの障害児保育の需要は下がってきています。子どもにとっても、10人ほどの集団で過ごす方がよほどストレスなく過ごせるからです。それなら学童保育から特別な支援を要する子どもはいなくなっていいのでしょうか?それは違うと思います。今、インクルーシブを掲げて障害のある子どもの施策が進められていますが、その結果、障害児の囲い込み(エクスクルーシブ)とも言われる現象が起こっています。ちょっとクラスでついていけなくなると支援学級に入級する流れが起こっています。その結果支援学級に知的に遅れのない児童が増え、結果、支援学校小学部に軽度の知的障害の子どもが増えるという現象が見られる地域もあります。これは特別支援教育が進む上での発展途上の中間現象かもしれませんが、振り子がブレ過ぎているように感じます。

私たちは学童保育に隣接した障害や発達についての専門技術を有する放デイがあればインクルージョンは進むと考えています。何もかもを満たす施設を望むのではなくお互いのいいところが発揮できるように、物理的に近づけて設置すればいいのです。隣同士であればスタッフの交流も進むし、様々な支援スキルも伝えることができます。教育だ福祉だと縦割り行政の壁にはまり込まず(学童保育は小学校内にあるので教育行政管轄が多いです)、自治体のトップが相互乗り入れのグランドデザインを描いて実行することが求められます。

少数の子どもの施策がなかなか進まないのは児童期が短く成長変化の多い時期のために、要求が実現するまでに子どもは次のステージに上がってしまうので、組織的な動きになりにくいのです。けれども多様性を認めた社会を作るためには、児童期にインクルージョン環境の中で特性に応じた支援が必要な子どもに行われ、それを他の子が日常的に見ていることがどうしても必要です。このプランを市民全員で共有できるなら共生社会は早い時期に実現できるのではないでしょうか。

トイレトレーニング

見学で訪れる就学前の子の中には排せつが自立していない子どももいます。保護者の方は保育所で言われた通りしているけどなかなか自立しないと焦られている方もおられますが、焦る必要は全くありません。トレーニングの時機と方法がその子の状態と特性にヒットすればあっという間に自立する子も少なくないです。みんなと同じやり方でうまくいかないなら、別のやり方を選べば良いのです。

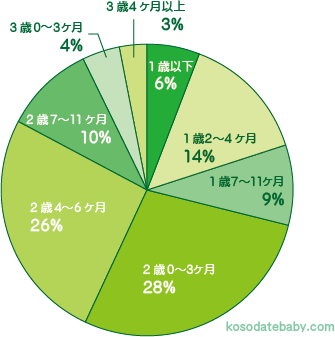

下のグラフはトレーニング開始時期の調査ですが、通常でも2年以上の開きがあります。トイレトレーニングでは3歳までにパンツに変えて濡れる感覚を教えるんだという通説がまかり通っていますが、知的な遅れや発達障害を併せ持つ子はそれではうまくいかないことが少なくありません。通常のやり方での成功の原動力は、大人に褒められたい認められたいという動機の強さです。その要求が弱い場合は、別のアプローチを考えれば良いのです。また、濡れた感覚は子どもによって感じ方が違います。特に発達障害の子どもの感覚は過敏すぎたり鈍麻すぎたりで大人が思うような濡れて嫌な感覚を感じてないこともあります。結論から言えば、時機を見定めて短期集中型(3日から1か月程度)で視覚支援(何をどうするか成功したらどうなるか絵にして知らせる)や行動療法(ご褒美作戦)を用いたトレーニングで成功している例も少なくないのです。

時機を見定めるまでは、紙パンツでいいのです。3歳頃から布パンツで始めて1年も2年も失敗を続けている子どもがいますが、本人にとって失敗が当たり前になってかえって成功しにくいです。また、この失敗は時機を見誤っているか方法が間違っているのかもしれないと考えるべきです。子どもの個性は違うのですから、トレーニングも個性に合わせたほうが成功します。以下に通常のトレーニング方法を掲載しました。知的な遅れのある子や発達障害の子にどこが合わないか考えてみましょう。

-------------------

通常の場合のトレーニングの考え方はまず布パンツへの移行です。薄いタイプであれば、おしりに濡れた感触がすぐに伝わり、子供も失敗に気付くと同時に、漏れた不快感を感じます。この「不快感」がトイレトレーニングではとても大切で、子どもは不快感を味わうことによって「パンツにおしっこをしたら気持ち悪いんだ、だからトイレにするんだ」ということを学び、早くトイレトレーニングが進むと言われます。そして、水分をよく吸収する分厚いパンツは、洗濯が少なくすむけれど、子どものトイレトレーニングには不快感が少ないので不向きだと言われています。また、トイレトレーニングは子ども自身の意欲がとても大切で、パンツがモチベーションになるので、その子が好きな色やキャラクターのパンツを履くことで、トレーニングに意欲的になると言われます。

トレーニングの時期は「排尿の間隔が2~3時間空いていること」が目安になり、お喋りの早い子は「トイレ行きたい」と言えるのでトレーニングしやすいと言われます。トイレトレーニングは「3歳の誕生日を迎えるまで」を目安に、春~夏の終わり頃までが寒く無くて良いそうです。冬は寒くてトイレの間隔が短くなるので失敗が増えて良くないというのが理由です。

---------------------

いかがでしたか?濡れるのが気持ち悪く感じるということや、~だから~するという通常3歳頃の認知や言葉の力、排尿間隔が2時間以上という成功のための前提があるのです。逆に言えばこの前提が揃わなければトレーニング効果が上がりにくいという事です。効果がないのに延々と平均の子どもたちと同じ方法で取り組む就学前施設は、是非工夫をしてほしいものです。そして、別の方法があるのですから取り組んで欲しいものです。就学前児を支援する何とか支援センターはその工夫の助言をするためにあるのですからもっと積極的に支援して欲しいものです。そして、みんな同じ時期や同じやり方でなくても良いし、他にも視覚化や構造化、他の行動療法アプローチがあることを広めて欲しいものです。

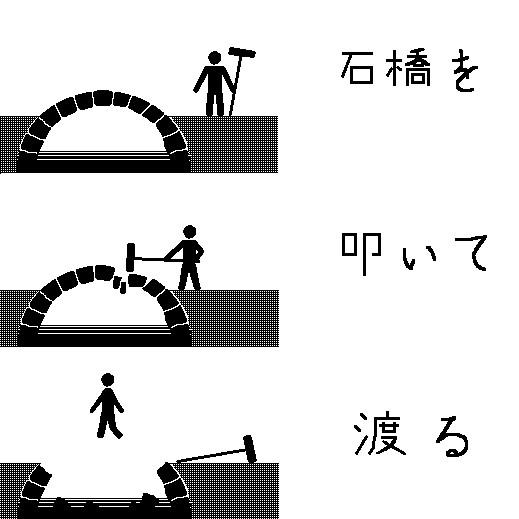

転ばぬ先の杖?

「転ばぬ先の杖」とは、失敗しないように前もってあらゆる準備をしておく、前もって準備をしていれば、いざという時も失敗することはないという意味です。普段、歩く人は、まさか、自分が転ぶことはないと思っているので、杖を使うことはありません。しかし、いざ転んで怪我をしてから、杖を持つようになっても遅いので、前もって準備しておくことが大切という注意喚起の意味で使われることが多いです。「石橋をたたいて渡る」も同義です。

私たちの取り組みの場合は、なんでもかんでも失敗しないように準備する「転ばぬ先の杖」「石橋をたたいて渡る」とはちょっと意味がちがいます。しかし、「戦を見て矢を矧ぐ(いくさをみてやをはぐ)」の行き当たりばったりでもありません。S君とT君がカードゲームをしてS君が勝ったのにT君が「自分の知るルールは違うが今回は一番で許す」と上から目線で行ったのが、S君カチンときて席を立つハプニングがありました。あとでスタッフが、最初に「上がり」のルールを確認すればよかったと言うのですが、問題が起こらないのが良い療育でもなかろうと言う話になりました。

今回の問題はルールの問題と言うより、同学年なのに上から目線で言うS君と、それが我慢ならないT君の摩擦です。T君にはS君の何にむかついたのか、S君にはT君がなんで怒ったのかを二人でスタッフと考えれば良いし、今度うまくやるにはお互いどうすればいいのか考えるいい機会です。スタッフには、こういう摩擦が起こったときにどう導いていくか予め準備押しておくのが「転ばぬ先の杖」です。逆にこういう摩擦が想定外だとスタッフが感じるなら「戦を見て矢を矧ぐ」実践となっていることを事業所として反省しなくてはなりません。

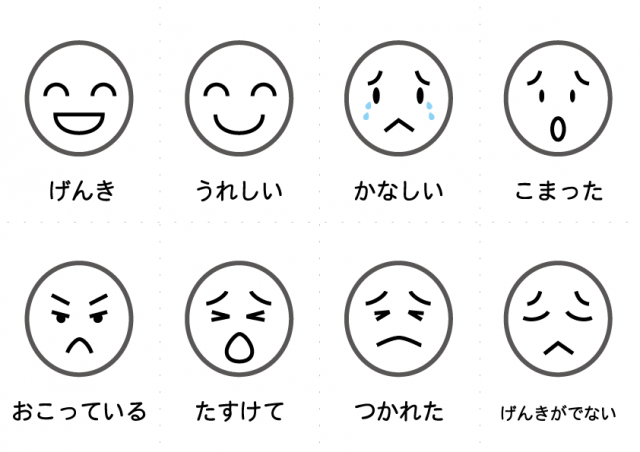

表情の絵カード

終わりの会で、今日は何が良かった?と聞きます。お話の苦手なP君には感情カードを提示してみました。すると、「楽しい」表情を選択して、小さな声で「たこやきタノシカッタ」と答えてくれました。ここまでは計画通り、その後が素晴らしかったのです。P君の表現を見ていてた、少しおしゃべりができるQさんもR君も表現カードを見渡して今日の経験について自分の感情を選んで表現してくれました。

表情の絵カードの役割は、自閉症(ASD)のこどもが相手の気持ちを理解したり、自分の気持ちを伝えるために使います。彼らは表情や感情の読み取りだけでなく、表出も苦手な人が多いので、こうして機会を見つけては気持ちを聞いたり伝えたりしています。

でも、今回良いなと感じたのは、それを見ていた、少しおしゃべりができる子どもたちも、感情カードがあったほうが自分の思いが伝えやすいと発見してくれたことです。

絵カードの表情は何気ないカードのようにも感じられますが、感情を伝える最も大切なものであり、円滑な社会性や人間関係を築いていくために役に立ちます。

今家庭でできることをはじめる

「光とともに」

『光とともに… ~自閉症児を抱えて~』は、2001年から10年近くにわたって月刊マンガ誌『フォアミセス』に連載され、その間にテレビドラマ化もされて大ヒットした作品です。コミックスの累計発行部数も全16巻260万部を超え、「このマンガを読んで、自閉症について初めて知った」という読者も多いです。

自閉症の息子(光君)を抱えた1人の母親の姿が描かれていて、診断される前後の苦悩や、障害の特性行動に悩む母親の姿が描かれています。自閉症の母親なら少なくない人が読んでいるという、バイブル的漫画です。1巻の最後の保育園の卒業式の場面。園児がそれぞれ、将来の夢を口にして発表するなか、言葉が話せない光君の変わりに、母親が光君の手を上げて「大きくなったら、明るく元気に働く大人になります」と宣言する姿が感動的です。

作者の戸部けいこさんは、執筆中に病気で亡くなられて物語りは完結はしていないですが、きっと光君が働く姿を描かれたかったんだろうなぁと思います。主人公の母親が壁にぶつかった時に、「だったらどうしよう」と考える姿も感銘をうけます。子育てのゴールは自立。子どもの成長を考えるときに、成人して「就労」ということを基準に、色々なことを選択しようというメッセージが込められた漫画です。

昨年末までに就学先を決めた方は、新しい学校の様子や子どもの状況の情報交換しながら、新年度を迎える準備をされている方も少なくないと思います。行き先の学校ことが気になる時だからこそ、「大きくなったら、明るく元気に働く大人」になるために、学校以外の家や地域で何が必要か、今家庭でできることをはじめる事が大事と、光君のお母さんは描かれています。

自由は不自由

ちょっとした時間が空くと、「ひま~。おもろない」とよく子どもが言います。「ふーん、暇なんや。うらやましいわ。なんでもできるやん」と子どもには返しています。自分の子ども時代と比べても仕方ないですが、「ひまやなー」と自問することはあっても、大人に暇やから何とかしてくれと言うようなことはありませんでした。そんなことを言おうものなら、「勉強しろー!部屋の掃除してー!買い物行けー!庭の草抜きして―!」と矢継ぎ早に指示が飛んでくるからです。暇な時間は、夢想したり友達と何かを見つけたりする大事な時間でした。

もちろんASDの人たちの特性で、自由時間や余暇時間が苦痛な人がいることや、大人になっても休日は一日中家でテレビやアニメを眺めたりゲームをしているだけで家族が心配していることはわかります。だから、スケジューリングで空白時間を埋める支援も行うわけですが、それでも「ひまやー」と言われると「自由は不自由や」と、やるせない気持ちになるのは私だけなんでしょうか。

「自由在不自由中 (自由は不自由の中にあり)」

BY 福沢諭吉

食べ物教材

本事業所では、食べ物教材を扱うおやつ作りのプログラムがありますが、利用者の味覚の片寄りは半端ないです。昔ならどんな子どもも喜んだケーキも「甘いの嫌い!」な子どもが増えてきて半数の子どもが食べません。「お誕生日だから今日はケーキだー」と家路をスキップする子は減っているわけです。特にこの事業所では「甘いの嫌!辛いの上等!」派が多いので、たこ焼きなどの粉モンやソース味モンが無難です。

オノマトペ

H君とおにぎりを作ろうと、お手本で掌にご飯をのっけて「ぎゅーっとね」っとスタッフは言います。H君「ギューット…」と復唱はしてくれたものの、手には力がはいりません。ASDの方への擬態語での表現は言葉より伝わるのが難しい場合があります。これは言語が違うと擬音語擬態語が全く違う事からも言えます。川がさらさら流れるようすを、英語圏ではmurmur(マーマー)と言いますが日本人には全くぴんと来ないのと似ています。

オノマトペという言葉の意味は、擬音語や擬態語のことを意味する言葉です。擬音語とは、物や生き物が発する音や声を、文字にした言葉のこと。擬態語とは、心で思っていることや状態など、実際は音のしないことを、文字にした言葉のことです。日本語のオノマトペはフランス語の日本語読みです。ワンワン・ニャーニャー・コケッコッコー・いらいら・うきうき・うとうと・きらきら・いきいき・びゅーん・ぎゅー・ばーん。そもそも、欧米人が虫がすだいているのは雑音にしか聞こえないのを日本人は音にします。漫画を読めば分かるように、日本には欧米よりはるかに多くオノマトペがあるそうです。この音の情景や感覚を伝えるのは大変むつかしいといいます。

指示しない

高学年のM君が怒って文句を言いに来ました。「スタッフは僕には時間を守れとか細々と甲高い声で注意するのに、Nさんが時間を守らなくても何も言わないってどういうこと!」。Nさんが、話し言葉でのコミュニケーションは十分できないことを彼はよく知っています。「君それ本気で言っているの?」「とても残念やわ」と返しました。彼はうなだれてみんなのもとへ帰っていきました。要するにM君はスタッフの自分のへの指示の仕方が気にくわなかったのだと思います。でも、Nさんと自分を比較して不公平と言ったことは自分でも残念だったのでしょう。

小学校高学年に接する場合、叱り方や注意の仕方も重要です。小学校高学年の場合、これまでと同じような叱り方をしていても、言うことを聞かなくなってしまうこともあります。

まず重要なのは、「指示しない」ということ。子どもに叱る場合、小さな頃には「こうしなさい」といって叱ることが多いものですが、小学校高学年になると、命令口調の叱り方は反発につながることがあります。そのため、「こうしなさい」ではなく、自分で解決策を引き出すことができるようなメッセージを伝えるとよいです。たとえば何か失敗したとき「なぜ失敗したの?」ではなく「どうすればよかったと思う?」という問いかけの形でメッセージを伝えることで正直な気持ちを引き出すことができます。また、単に叱るのではなく、「それに対して大人である私はどう思ったか」と、「私」を主体にしてメッセージを伝えると子供にも伝わりやすくなります。

感情の分化

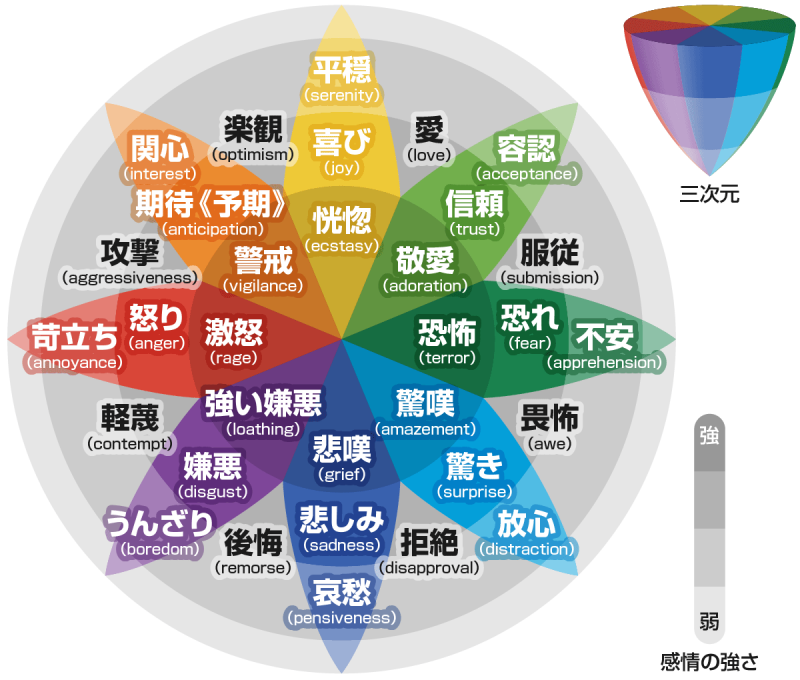

K君が、凧が高く上がって、「怖い」と言ったのはその日風が強くて凧が持っていかれそうになったからだという報告がありました。その日、K君は公園で初めて凧を上げたと言います。ぐんぐん上がっていく凧を見て「すごいなぁ」「かっこいいなぁ」と思ったけど、彼の感情表現は「怖い」が多いのです。これはK君に聞いてもわかりませんが、ドキドキする感情のことを「怖い」にまとまているのではないかなとも推測できます。「怖い」とK君が言った後「でも、高いねー すごいねー K君かっこいいねぇ」とスタッフが言葉を添えてあげても良かったかもと話し合いました。プルチックの感情の輪を見ていると恐れと驚きは隣り合わせです。

高学年の役割

山登りで、高学年の利用者に光が当たらないと議論になりました。低学年や障害の重い人と同じように歩いているだけでは達成感がないのではなど意見が出ました。高学年には高学年としての役割、みんなの役に立つような演出がいるということになりました。どこの生活型の放デイでも抱えている高学年の支援ギャップについて丁寧に考えていこうと思います。

仲直り

終わりの会がなかなか始まらずGくんがいらいらして、隣に座っているHさんをたたいてしまいました。叩くことの機能分析は、ここから手っ取り早く離れるためには、周囲の人を叩けば「おいおいお隣さん何もしてないでしょ」ということでG君がその場から離され、G君の要求は実現します。

言葉のないG君から叩かれたHさんは意味が分からないから恐怖です。「怖かった」と告げるHさんを「怖かったなぁ」とスタッフは慰めるしかありません。それでもいろいろG君と取り組んでいるうちに思ったほど怖くないことに普通は気づいていくものですが、場面理解が苦手で誤解して決めつけてしまう傾向の強い子どもの場合は一緒にいることが苦痛になるので関係改善が難しくなります。

考えられる解決策は感覚の快状況を自然に共有する空間の提供です。例えば並んでブランコする等が一番いいように思います。動的(働きかけて得られる)快を共有することで関係を改善する方法は結構大きくなっても通用する手段です。ただし、G君の機能的コミュニケーション訓練も日常的に取り組むことが求められています。