今日の活動

九九の暗記とLD(音韻障がい)

九九は覚えてしまえばすぐに使えるとても便利なものです。だから、日本では伝統的に覚えるまで練習します。当事業所でもあけても暮れても九九が宿題の小学生がいます。その中に半ばあきらめている子もいます。全員がクリアすべき九九ですが、なかなか覚えきれない子はたくさんいます。その大きな原因の一つは、音のややこしさにあります。

九九の表を見てみるとわかるのですが・・・「いち」、「しち」、「に」、「し」を使う計算がたくさんあります。特に7の段・8の段は子どもにとってはややこしいです。九九が苦手な子は、「音」をごちゃごちゃに感じている事が多いです。音のややこしさって、LDと呼ばれる子にとっては、とてもつらいのです。

例えば「しちに、じゅうに」「しちさん、にじゅうしち」「はちさん、にじゅうに」「はっく、しちじゅうし」など、とてもありがちな間違いです。口に出して覚えるだけだと、耳からの情報は一瞬なので間違えやすいのです。覚えてしまうと一生間違うだけに、正確に覚えさせたいです。サポートする方法を提案してみます。

1つ目は、表を見せながら覚えさせることです。「音」の情報だけではなく「目」の情報も使うことで、覚えるための精度は確実にアップします。2つ目は、音そのものを変えて覚えることです。日本語では7は「しち」「なな」と色々な読み方があります。同じように4は「し」「よん」と読めますね。4を「よん」、7を「なな」として覚えることで九九暗記のややこしさは半減します。担任の先生が許してくれるなら、是非この覚え方をさせてみてください。間違えやすい所だけ修正したらいいと思います。「しちに、じゅうよん」「はちさん、にじゅうよん」「くさん、にじゅうなな」などですが、直す所は、それぞれの子どもに合わせていけばよいと思います。

小学校の2年生は丸暗記が得意な時期です。だからこそ、九九の暗記は2年生でやるのです。でも2年生は「手を使って書く」事には時間がかかります。頼れる感覚は声に出して読む耳から聞く目で見るの3つです。目・耳・口をフルに使って、ややこしい音を整理して、どの子も確実に九九を覚えてほしいと思います。

平等だけど不公平

人それぞれ能力に差があることは当たり前です。社会はそのことを前提にして作るものです。平等社会ではなく公平社会が多様性社会には必要なのです。例えば、学習場面で掛け算ができることそうでない子どもが新しい勉強で図形の面積を求めるとします。新しい学習をするという意味では平等ですが、演算スキルが違うので不公平です。

スポーツならもっとわかりやすいです。スポーツには階級や身体条件、キャリアを加味して公平にして戦うのが近代スポーツです。やっている方も見ている方もそのほうが面白いからです。

子どもの遊びも同じです。能力差があるまま遊びにとりくむと、子どもは楽しむことができません。楽しむまでにパワーを使い切ってしまうからです。

当たり前のことを言っているつもりですが、日常はそうではありません。あちこちに「平等だけど不公平」が転がっています。大人が介入しているのは、公平を保つ知恵と工夫を求めているのであって、スキルの低い子どもの不平を封じるためにいるのではないのです。

デジタル教科書

ICTの利用は、特別支援教育(障害を抱える子どもの教育)において非常に有用だと考えられています。目が見えなかったり、耳が聞こえなかったりといったさまざまな不便さを、デバイスやソフトが補ってくれるからです。ICTを活用した教育ならば、その子の能力・特性に応じて適切な学習方法が選択できます。

発達障害がある子の学習支援にも、ICTの導入は効果的です。文部科学省の調査によると、アスペルガー症候群・学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)などを含む発達障害を抱え、通常学級において教育支援を必要としている子は各学級に少なくとも2~3人いると推定されます。ICTを利用すれば、彼らの困難さを取り除きやすくなるのです。たとえば、授業中に集中しづらい子がいる場合、大型ディスプレイを用いて、子どもたちの視線が自然と前のほうに向かうほか、それぞれの表情が教員からよく見えるようになるので、集中していない子どもに教員が気づきやすくなります。これは今日訪問した小学校でも当たり前のように利用されています。

また、集中が困難だったり聴覚過敏だったりして、教員の指示を聞きもらしがちな子もいます。そのような場面では、タブレットやICレコーダーで教員の話を録音することにより、重要な連絡事項をあとから確認できます。わざわざ苦手な文字を書かなくてよいのです。また、ノイズキャンセリングヘッドフォンを装着すれば、人間の声以外の雑音を軽減することが可能なので、空調設備や自動車の音などに煩わされにくくなるのです。

しかし、デジタル教科書を教室で自由に利用している子は、いまだに見たことがありません。個人用のタブレットでアクセスできるようにすることで教科書に何が書いてあるのか学習ができる最も本命の支援機器なのに、公平と平等の違いが日本にはまだまだ浸透しないなぁと感じます。

アームカバー

袖口のほころびが気になって、どんどん糸を引き出してしまう方がいたので、ほころびにくいデニム地でアームカバーを作ったら全く気にならなくなりました。「家につけて帰りたい」というくらいお気に入りのグッズになっています。糸くずが好きなわけではなかったのですね。

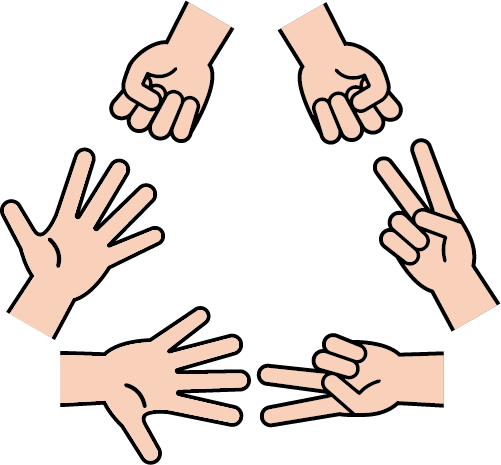

Rock, Paper, Scissors!

「じゃんけんぽん!」は、英語で「Rock, Paper, Scissors!One Two Three!」だそうです。「岩・紙・鋏、12の3」まんまですね。このじゃんけん、発達的に理解できるのは5歳後半だと言われています。勝ち負けだけの世界ではなく、パー(紙)に勝ったチョキ(鋏)はグー(岩)に負ける、そのグー(岩)はパー(紙)に負ける。これは理由の世界です。理由がわからなければ、勝ち負けの暗記はできても、面白さはわからないのです。5歳後半には底の広い瓶と狭い瓶に同じ量の水を入れたら見かけは狭い瓶の方が水位は高いけど同じ量だと理由で理解しています。理由の理解とは簡単に言えば言語の力です。就学前に飽きるほどじゃんけんをして勝ったり負けたりしながら理由の面白さを堪能して言葉の力をのばしていきます。「グッパ」は仲間わけです。偶然性に任せて同じ数だけに分かれるだけでなく、即座に強い子や好きな子と組めるように空気を読んで偶然性に挑みます。こっちのほうが勝ち負けよりはるかに難しいです。