今日の活動

移行支援会議

今日は、保育所等訪問支援でした。小学校から中学校にどう支援を引き継いでいくかの会議です。小学校では当たり前のことも中学校では違います。例えば、小学校では担任の先生が全てを把握していますが、中学校では教科担任制なので、受け持ちの授業しか状況がわかりません。

ただ、前者は一人の先生の意見に左右されますが、後者はいろんな子どもの見方が出てきます。公的教育で好き嫌いをいうのは良くないのでしょうが、人間には相性というものがあります。子ども好みがあるように先生にも好みがあります。カリスマチックアダルトとは子どもの側からだけではなく先生の側からも許容できる生徒だということです。

避難訓練

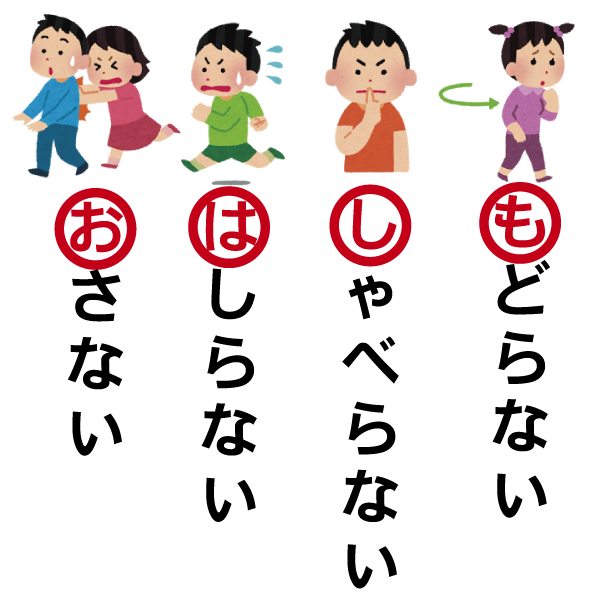

昨日避難訓練をしました。想定は震度6強の地震です。みんな、学校で訓練しているので落ち着いて机の下に潜り込んでいました。避難は、近くの府立高校まで徒歩で行きました。若干1名、意味が分からず動けなくなる人がいましたが、他の人はスムースに10分ほどで避難移動できました。初めての訓練だったので、学校でもないのにと混乱した方もいたようです。繰り返すことが大事だと思います。「おはしも」を合言葉に防災訓練を続けたいと思います。

ベテランの見立て

こどもの状態について、キャリアの違いによって見立てが違うのは当たり前です。もちろんキャリアがあるからと言ってエビデンスもなく決めつけるのはキャリアのない人の学びにならない教条主義を助長するだけですから避けるべきです。F君は体調が悪いと学校から報告されていました。ところがスタッフの評価はF君とても適応して生活しているという報告でした。一方で、終わりの会でF君待ちきれずに離脱してしまったという報告でした。ベテランのスタッフは子どもの体調が悪い時場合によってはいつもより適応的な姿を見せることを知っています。でもそれは安定的な姿ではなく非常に不安定な臨床像だということも知っています。ところが経験量が少ないスタッフは適応的なのか不適応的なのかどっちなんだと短絡的な回答を求めがちです。答えはどちらもあるです。体調が悪いとしんどいので衝動性が低くなります。でも適応的に見えるからと言ってそれは実力ではありません。一番苦手な場面では衝動性は復活することもあります。これは経験の多いスタッフしか分かり得ないことです。

行き渋り

「Eちゃんがいるから」今日は行きたい・行きたくないと子どもでなくても思うものです。学校や職場は行きたくなくても行くのは仕方がないにしても、学童保育や放デイの放課後は、理由はどうあれその気持ちは尊重してあげたいようにも思います。好きな子がいるのは来なくてがっかりで済むけれど、嫌な子がいると心身をすり減らして放課後を過ごすことになります。世の中は嫌な人とも過ごすことはありますが、嫌な人との過ごし方を習ったわけでもないし、気になる人はとっても気になるのです。

ただ、放デイの場合は微妙でこうした事象について社会性の課題として介入するべきではあります。ただ、低学年であればあるほど短時間の生活ではなかなか効果的なフィードバックをしながら支援するのは困難だなとも感じています。家庭での保護者の適切なフィードバックも必要ですが放デイにはペアトレの機能はありません。月2回限度の1時間を超える家庭連携加算をこれに充てられるならトレーナーの捻出の課題はありますが実現の糸口は見えてきます。

避難確保計画

平成 29 年 5 月に改正された水防法において、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成や計画に基づく訓練の実施が義務付けられました(水防法第 15 条の 3) 。

要配慮者利用施設の施設管理者等が、避難確保計画の作成を進めるにあたり、国土交通省では「避難確保計画作成の手引き」等を作成し、施設管理者等を支援しています。また、平成 30 年 3 月には「講習会の企画調整及び運営マニュアル~要配慮者利用施設 避難確保計画の着実な作成に向けて~」を作成し、地方公共団体による要配慮者利用施設の避難確保計画作成促進を支援しています。

今日は向日市役所に行って、マンツーマンで国土交通省の方からマニュアルの作り方を学びました。本事業所の位置は桂川の堤防が決壊して5時間ほどで30~50cm程の浸水があるそうです。向陽高校や5向小学校も浸水するので、すてっぷの場合は垂直避難、つまり2階に逃げるのが適当と助言を受けました。

淀川が決壊するなら、おそらく小畑側も決壊しているはずだし、外環とJRのアンダーパスも浸水するので、そう簡単には自宅からのお迎えを期待できないかもしれないということもシミュレーションでわかりました。今、避難確保計画を作成中です。