今日の活動

自分で選ぶこと決めることの重要性

以前、「コンビニでお買い物 03/19」 でワーキングメモリーの弱さを支援しないと混乱することを書きました。混乱を回避するために、もう一つ大事なことがあります。Zさんは、先のワーキングメモリーの課題もあって、切り替えが遅かったり、勘違いしたりすることがよくあるので、大人の介入が大変多くなります。実はZさんは、その介入を快しとは思っていません。

人は誰でも自分でできるようになりたい。自分でやりたい。自分で選びたいと思うようになります。小さな子が、外出時に玄関で何かの拍子でトラぶって混乱して、せっかく楽しい外出の出だしでつまずくことは良くあります。大人は気持ちを切り替えさせようと、靴を大人が履かせて戸外へ連れ出そうとしますが、かえって反発されることが少なくありません。

大事にしなければならないのは、子どもが自分から選んだり行動したりすることです。なのに、良かれと思って大人が子どもを先導すると火に油を注ぐことになります。子どもは混乱の原因すら忘れているのですが怒りの感情が収まりません。こんな時は、例えば靴下や靴を二つ用意して「どっちを履いて行きたいの?」と問いかけて、選ばせることで気持ちが調整されていきます。靴下を選んで靴を自分で履いた子は、あの大騒ぎがなかったかのように立ち直っています。

Zさんにも自分で選んで自分で買うという行動を通して、気持ちを調整してもらうのが一番効果のある支援方法です。「○○さんはいつもこれだから」と先回りして用意したり、好きなもので気をそらしても、子どもの心は満たされないのです。それは障害があってもなくても同じことです。自己選択・自己決定は自己実現=心を満たすスイッチでもあります。

外出時の支援心得

ASDの子どもは、名前を呼ばれたり、声をかけて呼んでも振り向かず、あたかも無視をしているよう、という特徴がみられることが多いです。ASDの子どもが無視をしているように見える原因には、音の聞こえ方が普通の人とは違うため、自分が呼ばれていることに気がつかないことも関係しています。ですから、一緒に活動していた仲間の声に注意を払う事もかなり難しいです。外出したらASD児の聴覚モードはいつもよりもっと弱くになっていると思って支援することが大事です。

ASDの人には「選択的注意の欠如」という特性があり、周囲の多様な情報の中から自分に必要な情報をキャッチし、不要な情報をカットする、ということが苦手です。そのため、様々な音が聞こえている中で自分の名前が呼ばれても、その音にだけ注意を向けることができず、その結果「無視をしている」ように見えます。また、選択性の課題だけでなく、「みんなー」という全体への声掛けでは自分にも話されているということが分からないことが多いです。自分の名前を呼ばれたら聞けるのにとASD児は思っています。

迷子になりやすいのも、ASDの子どもによくみられる特徴のひとつです。ASDの子どもは大人と一緒に外出した際に、はぐれて迷子になってしまうことがよくあります。ASD児の場合、ワーキングメモリーの働きや選択性注意力が弱いため、外出の目的を忘れたり現在の状況把握ができず、興味のあるものや刺激の強いものを見つけると大人から離れてしまい、迷子になってしまうのです。また、ASD児は、大人とはぐれて迷子になっても、泣いたり不安がったりすることが少ないです。気になるものを見つけるとそれだけに熱中してしまい、自分のおかれている状況に関心が持てなくなっている場合があるからです。

また、みんなの動きが気にならないことも原因の一つです。知らないところにきたら、はぐれないように仲間の動きに注目するものですが、ASD児は、みんなの動きが次の目的の情報とは思わないことが多いのです。だからこそ、視覚的支援で行き先や誰と行動するのかを示しておく必要があるのですが、ASD児の外出時には、人の気を引くために逃げていく人にはスタッフ全員の注意が払われますが、おとなしい人には支援がおろそかになりやすいことがよくあり、見失うことが少なくないようです。ASD児の障害特性を良く学んで外出支援にあたりたいと思います。

車いす介助

E君が車いすを押したいとかって出てくれるのですが、体の動きがぎこちなく危なっかしいです。危ないので、E君の手の上にスタッフの手を添えてブレーキをかけながら下り坂を下りました。するとE君「なんでそんな痛いことするねん?」とスタッフに抗議。あれこれ説明しますが、E君の車いす操作がぎこちなくて危ないという事と、彼の善意の大きさのバランスが本人とスタッフで折り合えません。

E君にしてみれば、いいことをしようとしているのに、僕を信用しないでいるスタッフがけしからんとなります。そこで、スタッフからは「車いす介助は命を守るスタッフの仕事です。命を守る仕事は、まだ責任のとれない子どもにはできません。」と断ることにしました。

ASDの人の善意を受け止めようと、スタッフは言葉を選びすぎて苦しむのですが、忖度の必要はありません。論理を尽くしてビジネスライクに話すのが一番理解してもらえます。

優しい気配り

B君の身体にたまたまトイレから出てきたC君の手が触れて、「大丈夫かな!C君トイレの壁とかにべたべた触ってなかったかな!触ってたら俺は発狂するぞー!」B君も武漢ウィルス報道に汚染されてしまったようです。

案の定、自宅へ送って行った時、スタッフの横にいたら喋るスタッフの唾が手に飛んできて、「アワワワ・・・。」となってしまいました。それを見ていた同乗者のD君が「これ使い」とティッシュを差し出してくれました。低学年のB君へのやさしい気配りです。最近、年上の子が低学年の子に気配りする様子にとんとご無沙汰で、いたく感動しました。D君は6年生。この月末にすてっぷを去っていきます。成長したなぁ。

掛け算

長い春休み、宿題プリントも出ています。2年生のA君は、山盛りの漢字と掛け算のドリルです。「4×□=28」の前でA君は無言で唸っています。同じ手の問題が20題ほど並んでいます。しかも毎日・・・。「これ使えばいいよ」と掛け算のマトリックス表を渡しました。「ありがとう」とA君。でも家では「こんなもん使えるかーい」とプライドにかけて使わないそうです。

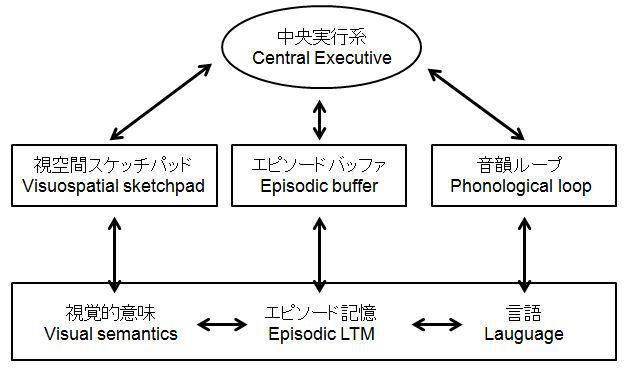

そもそも、掛け算を記憶するのは誰でもできることではないということが世の中にはあまり知られていません。記憶は短期記憶から長期記憶に渡されていくのですが、その前にワーキングメモリ回路があり、3つの回路があると推測されています。視空間スケッチパッド・エピソードバッファ・音韻ループです。この音韻ループは音声の記憶回路です。これに、掛け算の記憶と演算は関係しています。

そして、これら3つの回路は独立しつつもお互いを補完し合います。だから聴覚記憶や音声だけに頼るのではなく視覚記憶にも意味記憶にも働きかければいいのです。「九九の表なんか幼稚」ではないのです。音韻ループの回路が弱ければ視空間スケッチパッドの強みを生かせばいいのです。エピソードバッファにおいて掛け算の意味が分かって記憶されているならば、決してカンニングではないのです。やがてはそのマトリックス表と指の動きが記憶され音の記憶に結び付くはずです。