今日の活動

「前よりも分かることが増えたよ」

支援学校中学部のLくんと高等部のMくんの二人で、先日『街コロ』に取り組みました。二人で設定遊びに取り組むことは久々でしたが、支援学校で同じクラスだったこともあってか、何をするかスムーズに相談を始めました。Mくんははじめ、「『ワードバスケット』はどう?」とLくんに聞きました。そばにいた職員は、Lくんはどう答えるだろうと不安げに聞いていました。

Lくんが小学生の友だちとボードゲームで遊んでいたときに、小学生の友だちがよくリクエストしていたのが『ワードバスケット』。言葉やアイディアを発想・表出したり、1ゲームの時間が短かったりという理由で小学生は『ワードバスケット』が好きだったのですが、Lくんは反対に発想・表出が苦手、でもじっくり考えて積み上げていくゲームが好み。でもLくんは小学生の友だちのリクエストを断れず、「いいよー」と受け入れて遊んでいくうちに、しんどさが積みあがっていってしまったということがありました。

さてMくんにはLくんはどう答えるだろうと職員がそばで見守っていると、Lくんは「それはぼくは苦手だからできないよ」と答えたのです! 職員はその成長に驚きました。Mくんはその言葉を聞き入れ、「じゃあ『街コロ』は?」と聞くと、Lくんは「それならいいよ」と答え、『街コロ』をすることに決まりました。

一方のMくんはボードゲーム自体が久々。高等部ということもあり、パソコン課題や作業課題など、個人の課題を優先してきました。ただ数年前に当時の小学生たちとボードゲームに取り組んだ時は、負けることへの耐性が低く、また運が悪いと投げやりになってしまいがちだったため、勝ち負けのあるボードゲームを避けていたという経緯がありました。『街コロ』はサイコロを毎回振るので運のよしあしがあり、また勝ち負けがはっきりつくゲームです。ですがMくんは、サイコロの運一つ一つは気にせずゲームを進め、落ち着いて最後までできたのです! 結果はMくんの勝ちだったので、負けのしんどさはなかったかもしれませんが、それでも終わりの振り返りのときに、「前にしたのは2、3年前だったし、前よりもわかることが増えててよかった。作戦も考えることができるようになってるし、理解もできるようになってて嬉しかった。2人だけど、このメンバーで出来てよかった。」とコメントしたことに、職員はMくんの成長を感じずにはいられませんでした。

すてっぷの1年目から在籍しているLくんとMくんの日々の頑張りが、積み重なった成果として表れたんだと職員全員が感じられた取り組みでした。

社会で活躍する人間を10歳から育てる

先日Y先生から「studioあお」という京都市上京区にある学習塾について教えてもらいました。「LIFE~夢のカタチ~」というテレビ朝日で放送している番組で特集されており,紹介してもらいました。

幸いTVerで見逃し配信をしていたので筆者も視聴をしました。そこは「勉強を教えない学習塾」ということで,簡単に書くと通う子ども達が様々な企画を考え,大人たちはそれを全力でバックアップをする,といったところです。

学校の中では中々難しいことがありますが,子ども達にはたくさんの面白いアイデアがあります。教室でいろんな意見を聞き,「それいいね!」と思うアイデアがあっても学校の中でしようとすると難しいこともあります。そういったことを実際に挑戦できる,というのは子ども達にとって貴重な体験になります。

2020年度の新学習指導要領から「キャリア教育」が入り,文部科学省から手引きやガイドが出ました。しかし学校現場の中で日々の授業と別にキャリア教育をしていくのはどうすればいいか,混乱しながら進めているところも少なくありません。筆者が勤めていた京都市は先行してキャリア教育をしていこう,となっていたのですが「何をどうしよう」とはっきりとわかっていないまま取り組んでいた記憶があります。学校現場ももう少し柔軟になってもらえればな…と思うこともあるのですが…こういった取り組みが広まり,子ども達が面白いアイデアを自由に,どんどん挑戦できるような場所が増えればな,と感じた瞬間でした。

【LIFE~夢のカタチ~】

https://tver.jp/episodes/epde108eub

※該当する回は1月21日(土)までの配信となっています。ご注意ください。

夢バトルしようぜ夢バトル!

子どもが学習が始まる少し前のちょっとした時間に「夢バトルしようぜ!」と言っていました。

「あ,チェンソーマン見てるんだな。」とすぐにわかりましたが…個別の時間中,「さっきのセリフ(夢バトル)って何?」と聞きました。「俺チェンソーマン見てるねん。」と答えてくれたので,知っていたのですがわざと「どんなやつなん?」と聞きました。

その子は一生懸命に説明しようとし,この場面が好き,このキャラが好き,と話してくれました。その子は普段国語の学習中,登場人物の気持ちの変化や場面の転換等の読み取りが苦手な子だったので「これはチャンスだぞ」と感じました。

次の週,「前言ってたの見たで,おもしろいな。なんで〇〇は最後あんな行動したん?」と聞きました。すると「え?助けてもらったからかなぁ…借り作りたくないって言ってたし…」「でも仲良い訳じゃないよね」「でも『お前に貸しは作りたくない』って言ってたで」と,登場人物の気持ちを考えていました。「しっかり気持ち考えようとしてるやん!」と言うと「そうかなぁ」と言っていましたが…

国語の教科書を読んでいる時,「気持ちが変化したのを表しているのは?」と聞くと「これかなぁ」と答えるようになってきました。チェンソーマンの話が自信になってきているようです。

子どもがハマっていることを聞くことはよくある場面です。それを学習との架け橋になるような工夫を少ししてあげると,子どもの学習への意欲が少し向上します。どんなことでも大切なのです。

※チェンソーマンの画像を載せようとしたのですが放課後等デイサービスのブログにはあまりふさわしくないと思ったので載せていません。気になった方は自己責任で調べてみてください。

「2対2でもキックベース!」

先日、公園でキックベースに取り組みました。今の小学生メンバーがキックベースに取り組むのはほぼ初めて。最初に子ども3人がチームになり、職員との対戦形式で練習してルールを確認しました。中には小学校でやった時の苦手意識がある子もいましたが、これ以前に一度練習していて、そこで成功体験を積めたことが功を奏したのか、スムーズに参加出来ました。ルールを確認しながらでしたが、対戦形式で進めたこともあり、子どもたちは大盛り上がり。次は2対2でしたいと要望がすぐに出て、チームに分かれて試合形式で遊びました。

野球やキックベースの良い点の1つが、攻撃守備が分かれていて、同じチームでの動きが分かりやすいということです。特にすてっぷに来ている子には全体を見ることが苦手な子がいます。サッカーなど自分チームと相手チームが同じ場にいると、混乱してしまうことが少なくありません。それに対し、野球やキックベースは攻撃チームと守備チームが混ざることは、ランナーを除いてありません。そのため、自分が攻撃チームなら順番にバッターボックスに立ち、ピッチャーの球を打つ。ランナーになったらベースを回って走るというわかりやすい行動をすればよいです。守備だと少しややこしいですが、ランナーがベースに走ってくる前にボールを先回りさせるということが基本になります。

一方で野球やキックベースになかなか取り組めない理由もあります。ボール遊びをしてよい広い公園が必要という点や、道具の準備が必要という点もあります。ですが一番大きいのは、チーム戦をするためには多くの人数が必要ということです。すてっぷで取り組むときは、多くても4対4。普通のルールでは対戦がなかなか成立しません。

そこで職員の間で提案しているのが三角ベースやタイベン形式です。三角ベースは1塁と3塁、本塁だけにするもので、小学校の体育などでもよく取り組まれています。タイベンは筆者が子どものころによく遊んでいて、その形式をそのまま紹介しました。ベースは本塁だけ。打球を守備が捕ったら、その位置から本塁にいる味方に投げます。本塁を踏んでいる味方が取れたらアウト。取れなかったら攻撃チームに1点が入るというルールです。そのままでは難しいかもしれないので、本塁の周りに円を描き、その範囲で捕れたらOKにするなどの工夫が必要かもしれません。さてすてっぷの小学生たちにはどんな方法がヒットするでしょうか。また経過を報告したいと思います。

4x²-4x-1=0

4x²-4x-1=0

さて,この問題を解いてみてください。

パッと解けたでしょうか?

恥ずかしながら筆者は「あれ?どうやってやるんやったけ!?あれ!?」と混乱してしまいました。

この問題はとある京都の高校の入試問題に出てくるものです。中学数学の教科書にも出てくるレベルで,基礎中の基礎問題であると思われます。

こういった問題を学習障害の子ども達に教える時,職員間で非常に悩むことが多いです。じゃんぷの限られた時間の中で「ポイント教える」としているのですが,中学数学はどこまで教えるかを悩んでいます。今回は「因数分解を使うパターン」と「解の公式を使うパターン」の2つがあるよ,ということになりましたが…

算数,数学等はどうしても継次的な処理になりがちです。同時処理を生かした教え方も学ばなければならない,と感じた瞬間でした。

「『田んぼの田』ならいいよ」

すてっぷの小学生たちは公園遊びが大好き。特に鬼ごっこが好きという子が何人もいます。ただ、公園によっては広すぎて鬼ごっこをしても鬼がずっと捕まえられないままということがありますし、逆に狭い公園では面白みに欠けたり衝突の危険があったりということもあります。

そんなときに職員が提案するのが『田んぼの田』。このブログでも何度か紹介していますが、4m四方ほどの田の字を書いて、鬼は線上だけを移動して追いかけ、逃げる人は逆に線を踏まないように移動するという、鬼ごっこの遊びの一種です。狭い公園でも遊ぶことができ、また人数が少なくてもOK。子どものリクエストで、子どもと職員との1対1で取り組んだこともあります。3分や5分と時間を決めてカウントすると、子どもも興奮して走り回り、結構ハードな運動になります。逃げるときは右回りにするなど方向を決めることで、逃げる人同士が衝突しないように気をつけて遊んでいます。

先日、Gくん、Hくん、Iくんと職員とで公園に行ったときも、この『田んぼの田』に取り組みました。はじめに何をしたいか職員が3人に聞くと、GくんとHくんは鬼ごっこがしたいと言いました。ですがIくんは、「広いからイヤだ」と主張。確かにこの公園はとても広いです。職員がGくんとHくんに「どうする?」と聞くと、Gくんは「初めの鬼を増やそう」、Hくんは「エリアを区切ろう」と、それぞれアイディアを出しました。そのアイディアも大変良かったのですが、それでもIくんは納得しません。そこで職員が、「1回目は『田んぼの田』をしよう。そして2回目はエリアを区切った鬼ごっこにしよう」と提案。Iくんに「2回目は見学していいよ」と伝えました。するとIくんは納得し、『田んぼの田』に参加。Iくんを含めた3人はテンション高くスタートし、どんどんと白熱していきます。職員も負けじと参加し、最初に決めた5分があっという間に終わりました。熱気が冷めやらない中、職員がIくんに「二回目は見学でもいいけど、どうする?」と聞くと、Iくんは「やる」と宣言。最初は嫌がっていた鬼ごっこに参加することができました。

Iくんも含め、すてっぷの小学生たちの多くは、友だちといっしょに遊ぶことを課題としてます。一見簡単そうなことに見えますが、友だちと折り合いをつけることは、理解力、交渉力、感情コントロールなど、さまざまな力が必要となります。今回はIくんの感情コントロールができやすいように、Iくんが楽しめそうだなという遊び=『田んぼの田』を職員から提案しました。よほど楽しかったのか、最後の自由遊びの時もHくんを誘って『田んぼの田』で遊んだIくん。次は自分から提案して交渉できるように支援したいと思います。

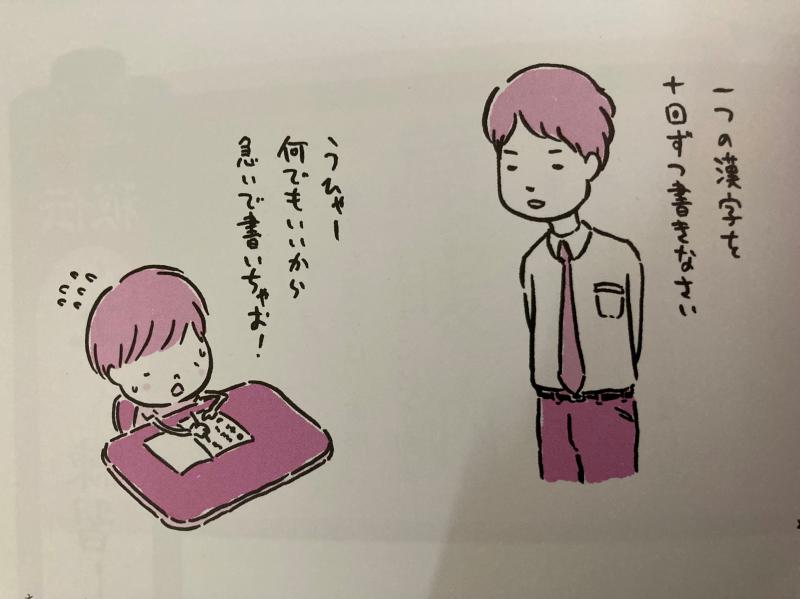

漢字の練習

じゃんぷで子ども達の冬休みの宿題を見ていく中で,漢字の宿題に苦手意識がある子どもがいました。その子自身は漢字が嫌いというわけではありませんが,「何回も書くのがなぁ…」と言っていました。冬休みの宿題で間違えた漢字をノートに練習する,という宿題でした。「嫌やなぁ」と言いつつもしっかりと集中してやり切っています。

以前から紹介している白石範考先生の著書には「練習させるのは三回以内」と書いていました。例えば「一つの漢字を十回書きなさい」「二十回書きなさい」と言われた時に「それは楽しそうだ!」と思う子どもは少ないでしょう。ただ漢字を覚えるためには書いて練習する必要があります。白石先生は「三回」がちょうど良い,と考えているようです。確かに回数より,子どもが「なんのために書いているのか」と意識する方が大切です。

一回目は手本を見ながらゆっくりと書く。ゆっくりと書くと「あれ,ここはどうなっているんだろう」と疑問に気づきやすいです。二回目は一回目に疑問に思ったことや間違えそうになったところを意識しながら書く。三回目は,手本を見ずに書きます。ここでもし間違えた時はもう一度書きます。

何をするのか,どう書くのかを意識しながら書くことが大切ですね。

(参考・引用 「新国語授業を変える漢字指導」 著 白石範考 文溪堂)

楽しみながら言葉遊び

新年になり、すてっぷでは新しいボードゲームにいくつかチャレンジしています。そのうちの一つが「ワードスナイパー」です。このゲームはいたってシンプル。ひらがな1文字(2文字のときもありますが)から始まる言葉のうち、お題に合わせたものを思いつけたら、得点が入るというゲームです。

同じようにひらがなから言葉を連想するというところは、「ワードバスケット」によく似ています。「ワードバスケット」はすてっぷでも以前から取り組んでいるゲームで、カードを使ってしりとりをしていくというものです。ひらがなの書かれたカードを手札にしてスタート。最初の1文字からしりとりになるように次々と言葉を言いながらカードを出していきます。そして手札が無くなったら勝ちと言うゲームです。言葉を連想する必要があるので、取り組むメンバーに合わせて、2文字OKや連想しやすいような絵つきのあいうえお表を用意するなどの工夫をしてきました。

一方で、この「ワードスナイパー」は手札はありません。山札の表には「食べ物」や「赤いもの」といったさまざまなお題が書かれています。そしてゲームがスタートしたら、山札の一番上のカードを裏にします。するとそこにはひらがなが。あとは、その文字から始まる言葉で、お題に合わせた言葉を早い者勝ちで宣言。その人がひらがなのカードを取ります。おもしろいのは、そのカードに書かれている得点が、カードによって違うこと。言葉が思いつきやすいひらがなは得点が低く、言葉が出てきづらいひらがなは得点が高くなっています。そのため、単純な手数だけでは勝負が決まらず、難しい言葉を1つでもぱっと思いつけたら有利になることもあります。

さっそく「ワードスナイパー」にチャレンジしたEくんとFくん。学校の勉強が苦手なEくんですが、このゲームだとどんなお題でもじっくりと考え、言葉を出してきます。「ふ」から始まる「歴史上の人物」では、なんと「藤原道長!」と回答。職員を驚かせました。一方のFくんはさまざまな言葉を知っていますが、じっくり考えるのは苦手。Eくんが考える間は、諦めてふらふらしてしまいます。しかしこのゲームがEくんにとってよかったのは、「ワードバスケット」とは違って、誰かが思いつかなかったら次のお題に変わるというところです。さらにひらがなの選択肢も増えます。なので、誰も思いつかず進まないということはなく、次々とゲームが展開していくので、Fくんも飽きずに最後まで続けられました。

すてっぷではまだこのゲームをしていない子も、またチャレンジしていこうと思っています。そのときのメンバーに合わせた工夫をして、楽しみながら言葉遊びができるようにしていきます。

山登りのアイディア

すてっぷで日常的に取り組んでいる外出活動の1つが西山登り。秋の観光シーズンの間はしばらく控えていましたが、12月中旬ごろから取り組みを再開しました。公園での集団遊びや自由遊びだと混乱してしまう子でも、山登りはスタートとゴールがはっきりしていて、しっかりと見通しを持って運動することができます。またその分、集団で行動することもよく分かり、さまざまな課題にチャレンジすることもできます。

すてっぷでよく行く40分~60分ほどのルートは、それほどの高低差もなく、子どもたちにとっては適度な運動になります。ただそれでも、登りがしんどくて遅れる子や、逆に降りでブレーキがかけられず駆け出してしまう子もいます。集団が離れてしまったり、狭い道で追い抜きがあったりすると危ないので、山登りに行くときは職員の中で、子ども担当の他にも、先頭(ルートの確認と注意喚起)と最後尾(全体を見て指示を出す)の役割を確認しています。

先日はすてっぷで「鉄塔」と呼んでいる目的地に向けて出発。澄んだ晴れ間の下、気持ちよく登ることができました。久しぶりに鉄塔から見る景色は、遠くまで見渡せます。テンションも高くなり、降りも元気に歩いて帰ってきました。いっしょに行った支援学校高等部生のDくんは久々の山登り。以前は集団から遅れがちだったDくんですが、この日は他の子どもたちのワクワク感が、Dくんを手伝ったのかもしれません。集団を意識し、見事ペースを合わせて最後まで歩けました。Dくん、素晴らしい!

さて、この山登り、しばらく続けていこうと思っていますが、ルートを毎回変えるわけにもいきません。去年は子どもたちがモチベーション高く登れるように、折り返しでチキンラーメンを作って食べたり、2人で荷物を持ったりするなど、子どもたちに合わせた取り組みをしてきました。今年はどんなアイディアが出せるか、職員の工夫のしどころです。

宿題の進捗は…

さて,昨日からじゃんぷに子どもが来所しています。小学生の子ども達は冬休み中ということもあり,少し気持ちがフワフワした様子でした。

小学3年のC君に「宿題はどう?」と聞くと「出来てるよ」と答えてくれました。計画を立てることが苦手なC君でしたが,冬休みの宿題は学校の先生と一緒に計画を立てて取り組んだようです。

「ワークのこのページを〇日に取り組む」というようにそれぞれの宿題をいつ取り組むのかを学校で決め,終わったらどんな遊びがあるのか,をお家で決めて取り組んだようです。

長期休暇の宿題をその子に合わせ,一緒に計画を立てて子どもが自分の力で達成できるような配慮が大事だと感じた出来事でした。C君,幸先の良いスタートです!!

本年もよろしくお願いいたします。

謹んで新春の祝詞を申し上げます。昨年は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

ブログについては明日から今まで通りの記事を投稿しようと思っています。本日からすてっぷ,じゃんぷ共に子ども達が来所します。一段と寒さが厳しくなりましたが,元気な姿が見られることが楽しみです。

今年もお世話になりました。

平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 本年は大変お世話になりました。 来年もすてっぷ,じゃんぷ職員一同,皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので,より一層のご支援を賜りますよう,お願い申し上げます。

さて,先日子ども達と年末年始の予定について話をしている時に「先生,僕って4月から成長した?」と聞いてきた子どもがいました。「もちろん!年下の子の見本に率先してなってくれるし,苦手な勉強は教えてください,って言えるようになったし。学校の先生からもたくさん褒められたんでしょ?」と返すと,「うん!」と答えてくれました。

この子だけではありませんが,こういった節目の際にふと自分のことを振り返ることがあります。自分だけではどうだろう?と思い,身近な大人に聞くのでしょう。そういった時,うんと褒めてあげてください。できるだけ具体的に。そして子どもが「来年も頑張る!」と思えたら素敵ですね。

「来週のスケジュールは?」

支援学校高等部のBくんは、すてっぷでパソコン学習や作業課題に毎回取り組んでいました。ただ、ときには気晴らしがしたいと、公園や散歩に出かけたいと職員に伝えてきました。そこで職員があくる日にお出かけを予定し、Bくんは機嫌よく公園へ出発。元気に体を動かして帰ってきました。ただ、その後でパソコン学習や作業課題に取り組んでいると、休憩時間が短くなってしまいました。するとBくんはイライラしだし、「どうしてパソコン学習や作業課題をしなくちゃいけないんだ」と職員に訴えました。

職員としては、気晴らしに公園へ行ったのだから、いつものパソコン学習や作業課題をがんばってほしいと思い、帰ってからの課題を予定し、当日のスケジュールでも提示していました。しかしBくんにとっては、公園に行った分、休憩時間が少なくなるとは思っていなかったのでしょう。そして当日のスケジュールを確認し、そのスケジュール通りに取り組まないといけないと課題をがんばったものの、休憩時間が少なくなったことで、課題の押し付け感が生まれたのかもしれません。

このままでは課題に前向きに取り組めなくなってしまうと、職員間で話し合いました。そして事前のスケジュール交渉に問題があったのではと考え、事前のスケジュール交渉が視覚的に捉えられるようなツールを作ることに。そして、週末に必ず来週のスケジュール交渉をする時間を作ることにしました。Bくんといっしょにツールを確認し、まずは学校から帰ってくる時間と、家に帰る時間を始めに貼ります。そしてBくんが取り組みたい課題を貼り、職員がBくんに取り組んでほしいと考えている課題もそこで提示して、交渉。翌週の利用当日、到着したら最初にそのツールを確認して、その日のスケジュールを自分で作るようにしました。そうすることでBくんの課題の押し付け感は消え、今では前向きに課題に取り組めるようになりました。

Bくんは会話ができる分、言葉だけでのやりとりだと誤解してしまう分があります。そしてスケジュール通りに取り組まないといけないというまじめさ(=こだわり)が、自分自身のしんどさに繋がってしまう場合があります。そこで、事前にスケジュール交渉をするツールを提示することで、視覚的に意思疎通しやすい中で、今は交渉していい時間だということが分かって、Bくんは交渉に臨めるようになりました。そうすることで、課題に前向きに取り組めるようになるとともに、新しい課題にチャレンジする余裕も生まれました。今はお母さんの言葉もあり、エクセルが使えるようにコツコツと練習に取り組んでいます。がんばれ、Bくん!

「よろしくお願いします。」

じゃんぷでは子ども達に指示を出す時,「よろしくお願いします。」と伝えるようにしています。

子ども達は「〇〇しようね。」と言われるより「〇〇をしてほしいのです。よろしくお願いします。」と言われる方がなぜか動くことが多いです。

先日,じゃんぷのクリスマスパーティーをしていた時に子ども達にテーブル拭きや道具の準備をしていた時です。今までは「テーブルを拭いてください。」と言われても「え~!」と言っていた子ども達が「先生からのお願いです。テーブルを拭いてほしいです。よろしくお願いします。」と言うと「わかりました!」と言ってテキパキと動きました。さらに「次は何をしたらよろしいでしょうか!?」と聞いてきます。(なぜか片膝をついて)

いつも,どの場面でも通用するというわけではありません。ただなぜか上から言われるよりもお願いされる,と下手に言われるとなぜか「しょうがないな」という気持ちになるものです。ご家庭でも使えるかもしれませんね。「お願いです。宿題をしてほしいです。よろしくお願いします。」「それは嫌です。」と丁重にお断りされるかもしれませんが。笑

バスはいつ来る?

冬の外出計画を立案し始めました。今回のお出かけでは、小学生は公共交通機関を使うことを目標の1つにしています。すてっぷから駅まではバスを使って行くのが便利です。さっそく事前学習として、先日最寄りのバス停まで行ってきました。小学生のみんなは時刻表がどこにあるか見つけ、帰ってからでも確認できるよう、時刻表の写真を撮ってきてきました。時刻表はインターネットで検索してダウンロードすることもできますが、実際にバス停まで行くことで、当日にバスに乗るときの見通しも持てるようになります。

去年も公共交通機関を使って清水寺などの観光地までお出かけしましたが、ほとんどの子は3月に卒業。今年のメンバーの大半は、公共交通機関での外出は未経験です。中には、バスに乗ったことがないという子も。経験のある年長者のAくんも、バスに対しては苦手意識があります。「財布落としてしまってん」とぼやくAくん。ただ去年のバスでのお出かけでは失敗しておらず、その前のお出かけで財布を落としてしまった記憶が混ざってしまっているようです。実際は1dayパスポートを購入し、そのパスポートで京都市内のバスを乗りついで出かけていきました。去年も事前に調べ学習をし、購入するには「どこで?」「いくらするの?」と調べています。そうして財布は出さずに、カバンなどに留めた定期入れに購入したパスポートを入れて、落とさずに帰ってこれました。

他にも便利なのがICOCAなどの交通系ICカード。こちらも同様に、定期入れなどに入れて支払うことで、落とす心配が減ります。すてっぷで公共交通機関を使ってのお出かけは、年に1回ほど。成功体験に繋がるよう支援方法を職員一同で考えています。パスポートやICカードなどのアイディアもその一つ。また外出計画案が纏まりましたら、本人や家族に提案したいと思います。

興味があるのは良いことです!

先日,相談事業所とのモニタリングで「A君が学校でもとっても生き生きしてるんです!」と話を聞きました。A君は学習に向かいはしますが,苦手な算数の問題等は避けようとする姿がありました。(最後までやり切りますが)

今年の夏ごろ,突然漢字に執着する様子が見られました。漢字の学習をしている時でもそうでないときも,「〇〇って漢字はあるの?」「習ってない漢字は入ってる?」と質問をするようになりました。

お家や学校でも同じことをしているらしく,大人の思いとしては「それよりも今の勉強をしてほしいなぁ…」となるところです。

ですがその気持ちを受け止めつつも今の学習に向かえるよう工夫をする,ということになり,家庭,学校,じゃんぷ全ての場所で同じように対応をすることになりました。

「文章問題の漢字を教えて!」と言われると「問題終わったらね」「今日の算数の終わったら珍しい漢字5個教えるよ」と,その興味を引き出しにしながら学習に取り組みました。

学校,家庭,じゃんぷと同じ対応をするとA君はどこでも学習に意欲的に取り組み,難しかった文章問題も少しずつ自分で取り組むようになっています。(文字に興味を持ってくれたので文章を読む機会が必然的に増え,読む力がついたこともあります。)

子どもが何かに興味を持つことは素晴らしいです。そのことをないがしろにせず,学習に関連付けたりして学習に向かうための引き出しにすることが大事です。

また,今回は関係機関が同じ理解をし,共に支援が出来た事も大きいと思います。子どものことを理解し,共に支援をする。大事だなぁ~~!!!

出来てるよ

先日じゃんぷに来ている6年生の子どもと歴史新聞づくり(学校の課題)をしていました。自分で計画を立てる 投稿日時 : 11/30で紹介した子どもです。

自分で文章をまとめることが苦手な子なので,理科や社会のノートまとめをじゃんぷでしています。社会の歴史新聞づくりが最後に残っていた課題でした。書くテーマを学校の先生に自分で確認し,「書くとこ決めてきたよ」と言ってくれました。自立的に取り組めるようになってきています。

さて,国語の習っている単元としてはそろそろ卒業文集に取り組むころだろう,と思い「卒業文集取り掛かってる?」と聞くと,「もう始めて下書きもう終わるよ」と教えてくれました。

なんと自分で「一緒に考えてください」とお願いし,学校の先生と文章化を整理しながら下書きを進めていたようです。自分の取り組みやすいやり方を見つけ,自分で援助を求めることが出来たことに成長を感じました。

「ティーバッティングでも役に立つ!」

すてっぷでは公園に行ったら、集団遊びに取り組む時間を作っています。時にはボールを持って行き、ドッチボールやサッカー、野球などの球技をすることも。集団遊びで野球をするときは、2チームに分かれるほどの人数もいないので、打つ人と守る人に分かれるようにしていました。ただピッチャーが投げるようにすると、なかなか打てなかったり、ストライクも入らなかったりで、守備をしている人が退屈になることがよくありました。そこで、 二人で打ったホームラン(2022/9/14)で紹介したように、今はピッチャーをなくして、ティーバッティングで打つようにしています。そして打つ人、守る人に加え、キャッチャーをする人を作り、返球を受け取ってティーにボールをセットする役割を持たせました。そして、その3つを順番交代で回して集団遊びとして取り組んでいます。

先日も、支援学校中高等部生のメンバーで、ティーバッティングで遊びました。はじめに打つ順番を決めて、打つ人の次の人がキャッチャーをして、残りの人で守備をするようにすることで、自分たちで意識して順番交代ができました。中学部生のYくんは、キャッチャー役に大張り切り。打つ人のためにボールをセットしたり、ティーの高さを変えてあげたりしています。自分が守備をしているときに、バッターの人にティーの高さが合っていないのにキャッチャーの人がなかなか気づかなかった時は、守備位置からティーまで走っていき、ティーの高さを変えてあげることもありました。

さて次のバッターは中学部生のZくん。厚着で動きづらい中、バッティングに臨んだものの、打ち損じてティーを倒してしまいました。Zくんは上着を脱いで、ベンチに置きに離れます。すると守備をしていたYくんはティーまで走っていき、ティーを起こしてあげました。ところが、上着を脱いで戻ってきたZくんは、邪魔をしに来たと勘違い。そこで職員が間に入り、YくんからZくんにどうしてそうしたか説明する機会を作りました。Yくんは「倒れたのを立たせたんだよ」と説明でき、Zくんは「分かったけど、いいから。自分でするから」と答えることができました。

Yくんは、人の役に立ちたいと日常の中から手伝えることを探してがんばっているところです。集団遊びの中で役割を作ることは普段から心がけていることですが、その積み重ねがあって、Yくんが自分を輝かせる場面にたくさんチャレンジすることができているのだと思います。

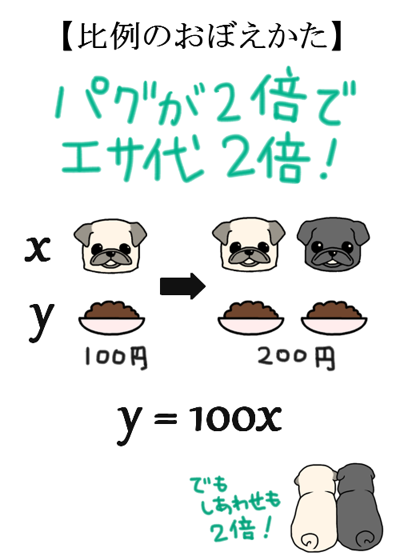

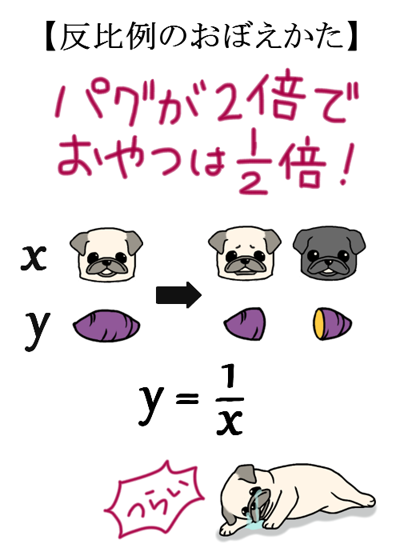

比例・反比例

比例・反比例は小6の算数で習い,中学,高校の数学科でもずっと使っていきます。

この単元では文章を読んで式に直し,「比例か」「反比例か」を答えることがあります。例としては

①180ページある本をxページ読んだ時,残りページ数をyとする。

②半径がxcmの円の周の長さをycmとする。円周率は3.14とする。

③90cmのリボンをx等分したときの1本分の長さをycmとする。

④面積が20cm²の長方形の縦の長さをxcm,横の長さをycmとする。

といった問題が出てきます。上記の4つを「y=」の式に直し,比例なのか反比例なのか,どちらでもないのか答えます。

「表にすると簡単だ」と思いつつ,以外とそう簡単ではありません。比例はどのような関係なのか,反比例はどのような関係なのかを把握しておかなければなりません。さらに上記の問題では既習事項が定着している前提の問題です。読みや想像が苦手な子どもにとっては難しい問題です。

こういった問題の時,まず比例と反比例がどのような関係なのかに立ち戻ることが必要です。この問題に迷っていた子どもに下のイラストを見せました。すると「あ~そうやったそうやった。だからこれは…」と問題を解き始めました。

文章が羅列してあると混乱もしやすくなります。そういう時こそ原点に返ることが大事なのかもしれません。

本文に関係ありませんが面白かったのでこちらも載せておきます。↓

(画像元 パグまんが めー語)

「僕の数は何だろう?」

相手の心理を読む要素のあるゲームは、なかなか難しいですが、だからこそ好きという人が多いのかもしれません。犯人は誰?(2022/6/24)で紹介した「犯人は踊る」も、隠れている相手の手札を読むことが、勝利につながります。ただし、ババ抜きしたり交換したりで、犯人カードがあっちにきたりこっちにきたりするので、心理を読むことが絶対条件というわけではありません。その点も「犯人は踊る」が好きな子が多い理由なのでしょう。詳しくは上記の記事をご覧ください。

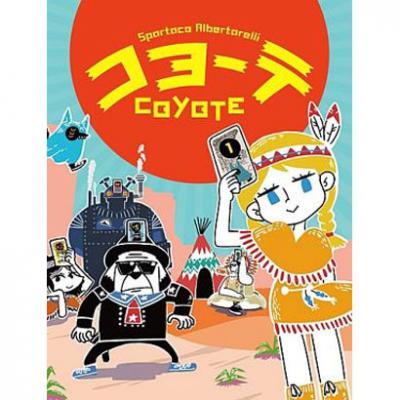

さて先日、「コヨーテ」というゲームに取り組みました。このゲームは逆に、自分の情報が分からないゲームです。どういうことかというと、ゲームの初めにある数が書かれたカードが一枚ずつ裏向きで配られるのですが、そのカードを裏向きのまま自分のおでこにつけます。つまり、自分のカードの数はわからないまま、ゲームが始まります。ではどのように推理するかというと、他の人から情報を読み解くしかありません。他の人は自分から見れば表向きにおでこに着けているのですから、その人の数が何なのかわかります。さらに、ゲームとしては、1人ずつ数を増やしながら、順番を回していきます。そして全部の合計数を超えてはいけない(正確には超えたことがばれてはいけない)という条件もあります。なので他の人の数の増やし方から、自分の数を推理することも可能ということです。

先日取り組んだ時のことです。職員が3、Wくんが20、Xくんが4のカードでスタートしました。Wくんから数を言っていくことになり、Wくんはまず「5」と宣言しました。ところが次のXくんが「25」と宣言。職員の3、Xくんの4しか見えていないWくんからすると、Xくんが「25」と大きい数を言ったのは、自分の数が「20」だからではないかと推測できたのでしょう。案の定、Wくんは次の番で、自分の数と予想した20と、見えている職員の3、Xくんの4とを足して「27」と答え、それがまさしく合計の数。次にXくんが宣言した「28」が、アウトの数になってしまいました。終わった後で、Xくんとは「Xくんがいっきに20増やしたから、職員とXくんの数が見えているWくんは、自分の数が20だとわかったんじゃないかな」と振り返りました。

自分の数が分からない中、相手の数と相手の宣言から、自分の数を推理するということもさることながら、相手の視点に立って、自分の発言が相手の思考にどういう影響を与えるのかを考えるということも、コミュニケーションのよいトレーニングになるかもしれません。ですが大事なのは、ゲームとして楽しめたかどうか。楽しい時間を過ごせた中で、何か一つ落とし込めそうなことを職員が見つけられたら、その点にしぼって、職員と振り返るようにして支援しています。