今日の活動

そだねー

利用者のほとんどは友達やスタッフと絡まって生活しています。絡まって生活していると、相手の行動が許せなかったり、スタッフの理不尽な言動に腹を立てたりすることは日常的な事です。絡み合って生活しなければ対人感情は発生しませんので、感情のコントロールはこういう現場でしか教えようがありません。しかし、発達障害の人に感情の存在を教え、適切な感情の表現を教えることは大変むつかしいです。

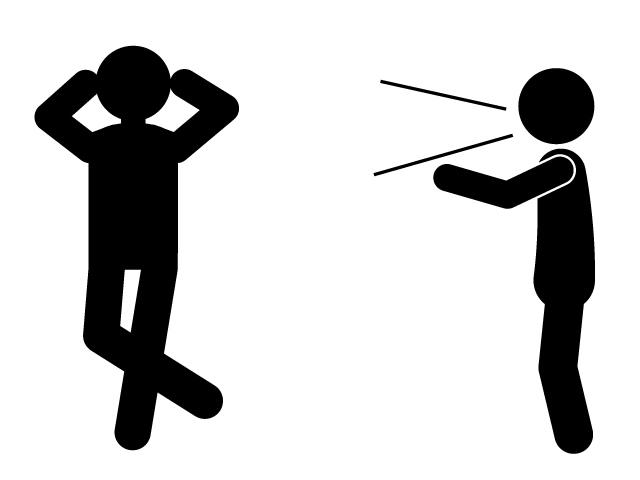

怒ると大声で怒鳴ったり甲高い声で騒ぎ立てていたA君に、「怒るのはいいけど、大声を上げたり泣くのはNGです」と感情表現コードを決めています。でも、怒ることは彼にとっては大声だったり泣いたりなのでこの言い方では「怒るな」としか理解できません。怒りそうになると「怒らない、笑顔ニコ」と感情を抑え込んでしまいます。普通の声で「怒った」とか「頭来た」とスタッフに言いに来るのは「感情表現コードOKです」と伝えてきました。最近ようやく、友達のふるまいに「むかむかする」等と独り言をつぶやいているのですが、この振る舞いを「グッジョブ」と言って強化していいものかどうか悩みどころです。誰にでも「むかつく―」と言っても困るからです。「そうかー。そだねー」とスタッフが共感することでいいんじゃないかということになりました。プラスの感情は共有しやすいですが、マイナスの感情の共感と言うのは難しいです。だけど、人間生活にとってとても大事なコミュニケーションです。

ホームページのお休み

毎度ご愛読いただきありがとうございます。

ホームページ等のメンテナンスのため11/2土曜まで掲載をお休みします。

障害者スポーツのつどい

スポーツする機会を持ちにくい障害のある方々にスポーツの喜びを伝えたい。どんな重い障害のある 方々にも、スポーツの喜びを伝えたい、という想いで昭和47(1972)年に「心身障害者(児)スポーツのつどい」 が府立体育館で始まりました。その後、障害者スポーツ振興会が立ち上がり各地でも開催するようになりました。乙訓では向日市体育館や長岡京市立スポーツセンター、大山崎町体育館でも毎年開催されています。最近は、家族で参加する交流イベントとして定着しているようです。今日もたくさんの方が参加しており、利用者の方も家族で参加されている様子が見られました。景品もたくさんもらって帰ってきました。

トークンエコノミー

みんな大好きなyoutube鑑賞、以前子どもの好きなyoutuberのお話「子どもユーチューバー 8/24」を書きましたが、それ以外にもマイクラの動画や子供番組の動画を自由時間に見ています。

問題は「さようなら」の前にyoutubeを見ているのでちっとも終われない人がいます。「かえりますよー」とスタッフがブロークンレコードになっても手ごわいです。あ、話変わりますが「ブロークンレコード=壊れたレコード=針飛び繰り返し再生」のレコードの比喩は平成生まれの方にはわからないのです。

閑話休題。早く準備するように、いくら言っても聞いてもらえないので、トークンエコノミー(トークン2つたまったら飴玉)を使いました。すると、「わかった」と即日了解で、てきぱきと片づけをして「さようなら」をしてくれました。社会的な目的がわからない場合、まずは個人的に目的が明確になり、その行動が褒められることで社会的目的に気づくという2段構えとなります。

懇談会と支援計画

9月から11月にかけて保護者懇談が多く開かれます。これは放デイの契約を春か、秋に結ぶことが多いからです。支援計画は半年に一度子どもの様子の変化を見て見直されますので半年に一度の懇談会に向けて書き換えられます。

この支援計画ですが、振り返りと新しい計画をA4で2枚程度の書式で書くのでコンパクトに要点だけを書く必要があります。また、保護者と共有する情報ですからできるだけ専門用語を使わないで具体的に記述する必要があります。

よく「~をめざして適切な支援を行う」などと「適切な」とか「好ましい」等の抽象的な形容表現が多く結局何をすればいいのかわからない計画書を見かけます。「~のために~する」という具体的な表現になるようにするには、かなりのアセスメントと支援のキャリアが必要です。

放デイの中の児童発達支援管理責任者(児発管)とはこうした高い支援のキャリアを職種として認めているものです。この職種がいる放デイは、質の高い支援が見込めるとして国や利用者に加算請求ができるのです。懇談会には必ず児発管が参加しますから、わかりにくい計画があれば質問してみましょう。

おトイレ大作戦

子どもは繰り返し動くものや、一定の間隔で動くものが大好きです。そのため、蛇口をひねると常に同じように流れる水を好みます。水も蛇口をひねって流す水や、水洗トイレのレバーをひねって流したりとそれぞれです。子どもによっては水洗トイレ自体の水ではなく、トイレ上部のタンクに水を流し込む部分の水の流れを好むこともあります。ASDなど発達障害の子どもは視覚からの刺激に敏感である事が多く、様々な光のきらきらした様子や光の動きなどに強い興味を示すことが多いです。結果、トイレでおしっこをまき散らすこともあります。解決策としてトイレのドアに鍵をかけて、必要な時はスタッフがついて入る方法が提案されました。しかし、この作戦には弱点があります。人がいれば適切にするが、人がいなければ不適切になる可能性が極めて高く、トイレにいつも人がついていないといけなくなり、行動問題が自立の幅を狭めてしまいます。もっと良い方法はないか?おトイレ大作戦を検討中です。

外食

今日は休日という事で外出に服部緑地と伊丹スカイパークに行きました。公園はどちらも満車状況で10分から20分待ちですが、まぁまぁ入れました。子どもたちは遊具がある服部緑地の方が楽しいらしく、飛行機の離発着にはたいして興味がないようでした。それよりもスカイパーク見学テラスにあるミストシャワーやら噴水遊びの方が楽しいみたいでした。

驚いたのは「くら寿司」でのランチでした。祭日だしちょっと早めに11過ぎに予約したのですが、開店とと同時に家族連れがひっきりなしにやってきます。赤ちゃん連れも結構多く12時の段階では階段下まで行列ができていました。祭日のファミリーランチにお寿司とは、我々の世代にはとても意外でしたが、メニューを見ると子どもが好きな食べ物がまぁまぁ並んでいました。なるほどなぁと、外食産業の売らんかな精神に脱帽しました。

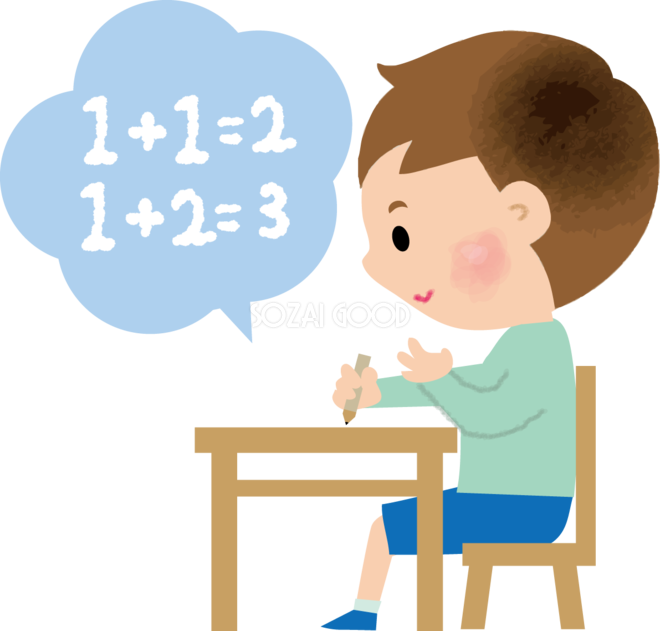

先生指がたりませーん

放デイについたら、学校の宿題をする子もいます。基本的にスタッフは手伝いません。宿題は自学自習の習慣を身につけることが第一義だからです。しかし、子どもたちのノートやドリルを見ていると、思わず手や口が出てしまう場合もあります。あまりにも、本人の能力にあっていないからです。この宿題の意図は「おうちでも大人がついてトレーニングさせてください」という事か、「おうちの方が代わりにやってあげてください」という事なんだろうとしか思えない内容がよくあります。

「せんせー指がたりませーん」とむこうで子どもが言っていました。指で数えて計算するレベルの子どもに二けたの繰り上がり算でした。指を使う計算は算数脳を鍛えるうえで決して悪いことではないのですが、少なくとも学校は教えることのプロフェッショナルなのですから「足りない指」はないでしょと思います。親だって学校が出すことだから、これくらいはやればできるはずだと勘違いします。結果子どもは追い込まれることになります。やってもやってもできないの行く末は、学習性無力感です。

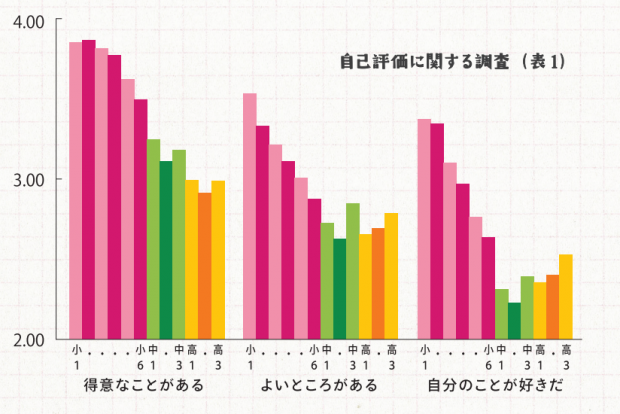

勉強くらいできなくていいと、無責任な事を言う大人がいます。問題は勉強をやってもやってもできないことの蓄積で、全てのことに対して挑戦しなくなり、自分が信じられなくなることです。そうなっても責任はとってくれないのが今の教育システムです。なので、学習を教えますよというような放デイも出てきます。でも、なんかおかしくないですか。なんで福祉が教育の絆創膏みたいな役割を果たすのでしょうか。せめてもの学校へのお願いは、本人が自力でできて自己肯定感を維持できる内容にしてくださいということです。

思春期プライド

高学年から思春期にかけて、言葉のある子もない子もプライド=自尊心が育ってきます。自尊心は、人が生きていく際になくてはならないものです。自分はOKだ・自分はできる・自分は大事に扱われるという自己肯定感です。ところが、「早くしなさいよ」とか「まだできてないでしょ」「そんなんじゃだめ」と、言われると、指摘されたことが正しくても、プライドが許しません。そして、ひっくり返る、大声を上げる、反抗するわけですが、この行動そのものが、自分でした行動なのに腹が立ちます。プライドが傷ついて、傷ついて自棄になった行動が自分で腹立たしいというプライド崩壊スパイラルに入っていきます。この時期は、自分でも扱いに困るやっかいな時期です。ですから、そっと見守ってあげてください。きっと自分で立ち直るきっかけをみつけて立ち直りますから、「ちゃんとできたじゃないの」なんて言って、傷に塩を塗るようなことだけは勘弁してあげてください。

エビデンスのない無視

子どもたちにも気分感情があります。笑いもするし怒りもします。しかしそれは他者に通じる表出ばかりではありません。当然大人も気分感情を表現します。大人は子どもに通じると思って反応をしたり反応をしなかったりします。ただ、その表現を全ての子どもたちがその通りに理解するわけではありません。子どもたちが不適切な表現をするからといって子どもを無視するのはよくある光景です。しかし、発達障害の彼らは他者の感情が読むのが苦手ですし、その存在すら気にしていないこともあります。無視されたからといって大人が望む行動に自分の利得があるとは理解できないこともあります。昨日も書いた通り、エビデンスのない解釈はただの妄想です。その行為は意味を為しません。子どもたちの言動には根拠のある解釈が必要です。そこからしか新しい変化は生まれないからです。「不適切な行動は無視する」はスタンダードな対応としては間違っていませんが、そこには小さくても瞬時でも適切な行動は見過ごさないという鉄則があります。良い行動につながりそうな行動もすかさず反応します。漫然と無視をしているとそのチャンスを失うのです。漫然と無視をする原因は、良い行動は強化するという最大の目的を忘れているからです。大人は不適切な行動には目を向けやすいですが、普通の行動を適切な行動と見ることが重要です。