今日の活動

新聞じゃんけん

じゃんぷの休憩時間、「新聞紙じゃんけん」をしました。

「新聞紙じゃんけん」は一枚の新聞紙の上に立ってじゃんけんし、負けた方が新聞を半分に折りたたんでその上に立つ。それを繰り返し、新聞の上に立てなくなったら負け、というルールです。

これが中々面白く、どの曜日の子ども達も大盛り上がりです。これをやる上でただ遊ぶだけ、というわけでなく、様々な視点から子ども達の様子を見ることが出来ます。

例えば片足立ちをせざるを得ない時、体幹、バランス感覚をどこまで養われているか。勝ったら新聞を広げられるルールを追加するとどこまで理解できるか、等々

遊びの中でも子ども達の発達を見ることが出来ます。ただ楽しむことが一番です。明日も楽しく遊びましょう!

「わかってくれた!」

支援学校高等部のTくんは表出が弱く、自分の思いが伝わらないと注意喚起行動や他害行動が出ることがありました。すてっぷでは絵カードコミュニケーションの練習に取り組み、トレーニングの場面(おやつ時)では自分のほしいものを要求できるようになりました。ただそれ以外の場面では自発的な表出が難しく、『暑い』や『うるさい』などTくんが苦手な状況になったときでも、自分からは伝えられません。職員が「暑いね」「うるさかったね」と声をかけると、Tくんは「暑い」「うるさい」と返事をして、共感してもらえたと落ち着くのですが、自分からしんどさを伝えることが当面の課題でした。

また昨年度から、Tくんは選択の練習に挑戦しています。以前も取り組んでいたのですが、『どっち』という言葉にこだわりが出て、選択の場面になると「どっち!?」と叫んで選択できないという状況が続きました。そこで選択の練習はいったん控え、こだわりが薄くなってきたころを見計らって、練習を再開しました。選択の練習は、休憩時間の過ごしを選ぶことに取り組んでいます。休憩時間になったら、スケジュールで休憩の代わりに貼ってある『えらぶ』カードの色を見て、同じ色の選択ボードから『ごろん(横になる事)』や『かるた』などのしたいことを選びます。したいことを選べる候補やタイミングを明確にすることで、自分で選んで向かえるようになってきました。

この選択の練習を続けてきたことで、伝わった実感が積みあがってきたのかもしれません。次第に、表出できる種類や機会が増えてきました。そして先日、なんと自分から『しんどい』カードを職員に渡し、「しんどい」と言ったのです! 熱を測ると37度以上で、その日は保護者の方がお迎えに来ることに。保護者の方といっしょに帰るTくんに、職員は「しっかり伝えられたね」と褒めて見送りました。

今では「うるさい」「あつい」と自分から伝えるようになってきたTくん。Tくんとずっと絵カードコミュニケーション練習に取り組んできてよかったと職員みんなで振り返りました。まだコミュニケーションパートナーは限られていますが、今後誰にでも伝えられるように、練習を続けていきます。

じゃんぷ夏祭り!

じゃんぷは今週夏祭り期間です!

去年は今年のじゃんぷ夏祭りは「魚釣りゲーム」をします。

ブルーのプチプチシートの上に魚を模したカードをたくさん置き、ビニールテープや送風機を使ってイソギンチャクや海草、風を表現しました。子ども達がじゃんぷに来た時に「楽しみー!」となるように工夫しました。

釣り竿作りから始めましたが、苦手な作業にも関わらず魚釣りゲームが楽しみなのでどの子も一生懸命三つ編みをしてくれました。

魚釣りゲームはすごく盛り上がり、「もう一回したーい!」という声がたくさん出てきました。

今日を含めてあと2回夏祭りをします。最後まで楽しもう!

わり算の筆算は

わり算の筆算は手順が処理が多く、悩みやすい単元です。

わり算の筆算は「たてる、かける、ひく、おろす」の4つの手順を基本で考えます。

①たてる②かける③ひく④おろすという手順をラジオ体操のように大きな動作で覚えていきます。①たてるのときは大きく上に手を上げ、②かけるのときは腕でXを作ります。③ひくのときはひき算のマイナスを表すように腕を横に伸ばし、④おろすときは下に向けておろします。

動作の際には必ずそれぞれの動きの言葉を「たてる!かける! ひく! おろす!」というように唱えます。

手順が複雑になればなるほど学習が苦手な子どもは問題を解くまでの途中でパワーを使ってしまい,疲弊ばかりしてきます。上記のように机上の学習だけでなく,少し体も動かしながら取り組んでみてもよいかもしれません。

(参考・引用 「子どものつまづきからわかる算数の教え方」 監修:平岩幹男 著:澳塩渚(合同出版) 「小学4年生までのつまずき総ざらえ算数レスキュー隊」(岩崎書店)

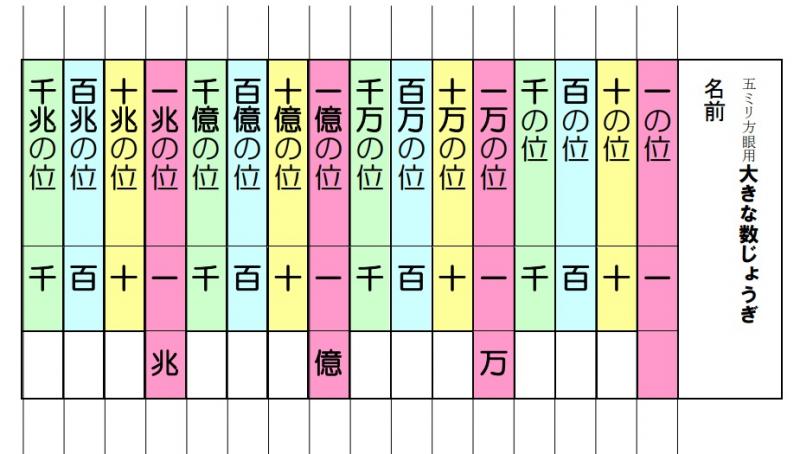

位取り表

4年生の算数で「一億を超える数」という単元があります。この単元では桁の大きな数を扱います。

桁の数が膨大になり、情報の処理が追い付かなくなることがあります。また、「数字に直しましょう。四十兆七千百八…」といった問題で「漢字を数字直す」→「桁を整理する」の処理の中で混乱し、苦手意識を持つ子どもも少なくありません。

最初は「位取り表」を使って、そこに一つずつ書き込みながら問題に取り組んでいきます。視覚的に情報を整理しやすくし、位取りがしやすくなっています。

こういった素敵な教材は他にもたくさんあります。筆者おすすめのサイトのリンクを下に貼ってあります。興味のある方はぜひ見てみてください。

なんで出来ないんだろう

ネガティブな話題です。

4年生のI君が「なんで僕はみんなと同じように漢字が読めないんだろう」と話してくれました。彼は読み書きが苦手なことと、中々覚えることが難しいことがあります。

子どもらしく、明るい子でじゃんぷの学習の中で漢字の読みをしても「わかりません~!」と言っていましたが、ふとそのようなことを言ってくれました。

学習が苦手な子どもでも年齢と共に周りを見る力はついてきます。さらに小学校の中学年は大人よりも子ども同士のグループを優先する「ギャングエイジ」という時期や、高学年だと周りと自分を比べることも増えてきます。

どこまで行っても学校は学習をする場です。子ども達はそこで半日以上を過ごしています。子ども達の生活の半分は学校なのです。当然が学習面を気にします。それは子ども達にとってどれほど重たいものでしょう。学習に課題を持つ子ども達にとってはそれが劣等感に繋がります。

最初の話に戻りますが、筆者は「ここで〇〇君の得意な力(聴覚から情報を処理する力)を使って漢字を覚えたり読めたりするようにしてるんだよ」と、薄っぺらい言葉しか出せませんでした。

自信を持って学習支援をしているつもりですが、本気で悩み、壁に当たった子どもに対してこんなに薄い言葉しかかけられないのか、と情けなくなりました。このような時どんな言葉をかけたらよいのか、正解がわからないですね。

興味の仕掛け

前回のブログにも書きましたが、じゃんぷでは七夕飾りを飾っていました。子ども達が短冊に思い思いのお願い事を書きました。

本物の笹を使いましたが、「リアルさ」は子どもの興味を惹きつけます。玄関に入ってきた時に「なにこれ~!」と子ども達は目をキラキラさせ、興味を持ってくれました。緑のビニールテープを使って笹に見せかけてもよかったのですがやはり本物が良い、ということで笹を準備しました。

ただ全ての活動で本物を用意できるわけではありません。今年のじゃんぷの夏祭りでは「お菓子釣り」をします。ただビニールプールに水を入れてお菓子を浮かべるわけにはいきません。

子ども達に興味を持ってもらうためにどのような工夫をするのか、考えています。夏祭りの週が終わったらこのブログにも載せますね。

ある学校の特別支援学級の取組でも、渡り廊下いっぱいに飾りをして、ホンモノの季節感を全校に発信し、子ども達の自信につながる体験をしているところがありました。

七夕

筆者がまた夏風邪にかかってしまい更新が滞ってしまいました。どれだけ医者にかかっても「重い夏風邪ですかね」としか言われず、薬を飲んでも一向に回復しないのは怖いですね。

さて、夏と言えば七夕です。じゃんぷでは毎年短冊に願いを書いて笹に飾っています。じゃんぷの職員の知り合いに笹をくれる方がいるので、本物の笹を使って七夕飾りが出来るのは雰囲気が出、子ども達も喜んでくれます。

読み書きが苦手な子が多いので、願いを書く時もあまりくどくどと長く説明はせず、来所したときに笹と短冊、筆ペンを置いておき「短冊に願いを書いてね」の一言メモだけ書いておきます。

その場ですぐに書けるように仕掛けをしているわけですね。形式ばった形だと「書かなきゃ!」と少し構え、しんどい気持ちが出てきてしまいますがラフな形にし、すぐに書いて飾って終わり!という形にした方がよいのでしょう。

今年もたくさんのお願いを書いてくれました。なんと児童発達で来た未就学の子どもも興味を持って書いてくれました!みんな、叶うといいね!

垂直と平行

4年生の子ども達は算数で「垂直・平行」を習っているところです。

そもそも「垂直」「平行」という言葉自体子ども達にとって身近な言葉ではなく、頭の中に入りにくいものです。読み書きが苦手な子どもにとってはさらに難しいのかもしれません。

今回は図に示し、「垂直」と「平行」のヒントカードを出して問題を解きました。それを続けて定着が出来る子もいますが、それだけでは中々定着が難しい子もいます。

じゃんぷに通うO君が中々覚えれず、どうしようか、と悩んでいる最中です。Y先生とも相談し、「O君は昆虫が大好きだから垂直と平行を昆虫に例えてみてはどうか」となりました。

カブトムシの角を垂直、クワガタのハサミを平行と例えて、それをヒントカードにしようかと考えています。

さて、これが有効かどうか!O君にとってわかりやすかったら、と願っています。

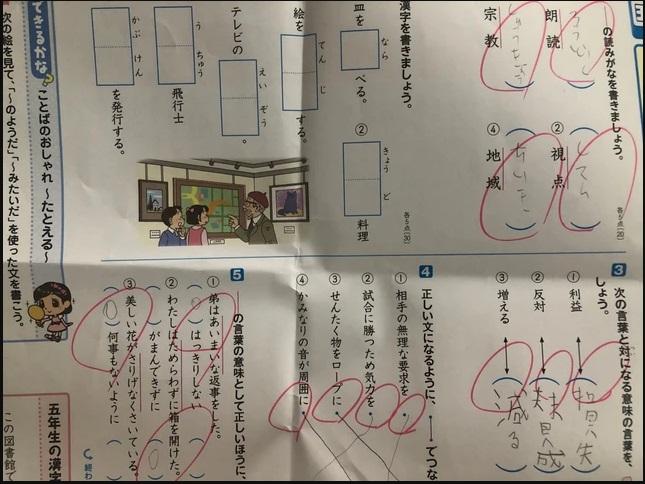

小6息子テストで70点で「満点やで!」と笑顔…その理由に絶賛の声 先生独自の採点に「個に応じた指導」「すてきな配慮」

小6息子テストで70点で「満点やで!」と笑顔…その理由に絶賛の声 先生独自の採点に「個に応じた指導」「すてきな配慮」

上のニュース記事は、書字障害の子どもへの配慮として、国語テストの漢字を書く部分はやらなくてよいことにし、70点満点のテストでやった、という記事です。

この子どもは漢字を読むことは出来るが自分が書くときに漢字の形を覚えることが難しく、漢字が出てこないのでしょう。おそらくひらがなカタカナでも相当苦戦したのだと思います。

最近は高校受験、大学受験でも合理的配慮としてタブレット端末を使って問題を解くことが出来るシステムを導入しているところも少なくありません。ただテストをするのではなく、子どもにとって何が大事なのか、どんな力をつけることが大切なのかを考え、既存のテストでも少し形を変えるということを柔軟に出来る教員が増えていくといいですね。

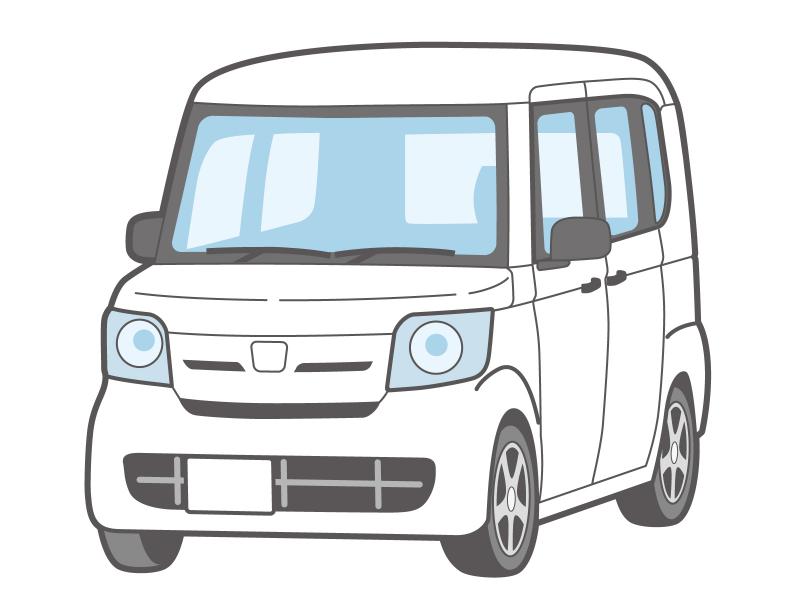

人差し指は『もう1回』

支援学校小学部のSくんは、すてっぷでPECSの手法での表出トレーニングに取り組んできました。おやつや遊びでほしいものを伝える練習から始め、公園ではブランコ遊びをするときには「押して」、公園から帰りたいときは「てをつなぐ」カードを渡すなど、職員とコミュニケーションを取ってきました。

そうして伝わったという実感が積みあがってきたおかげか、日常生活の中で手ぶりや行動での表出がだんだんと増えてきました。以前は拒否のサインと言えば寝転ぶことが多かったのですが、最近は手をパーにして『バイバイ』と同じように左右に振ります。よく見られるのが送迎時で、車のソファが心地よいSくんは家に着いても『降りたくない』と手をバイバイします。そして続けて人差し指を突き出してきます。これは『もう1回』のサイン。実際にこのサインが出た時、職員が「じゃあ友だちを先に送ろうか」と言って、一緒にもう1回ドライブしてから帰ってくると、今度はすっと降りることができました。

また先日、Sくんが公園から帰ってきたときのことです。スケジュールでは次が自立課題で、その次がおやつになっていました。ところがSくんは自立課題のカードを自分で外し、おやつを次に貼り替えたのです。それを見た職員が修正し、「自立課題ができたらおやつだよ」と伝えました。するとSくんは『はい』と言わんばかりに手をパーにして上げました。そして自立課題に取り組み始めました。

いろんなコミュニケーションが生まれてきているSくん。どういう表出なのか分かれば、絵カードでの表出に変えることで、誰にでも伝わるようにすることができます。ですが、どんな形であれ表出してきたらまずは受け止めること。Sくんが自分から表出できたことを褒め、どんどんコミュニケーションできる機会を増やしていきたいと思います。

「○○ありますか?」

リリアン編みにチャレンジ(2022/8/2)で紹介した支援学校高等部のRくん。利用日に少しずつ取り組み、1mほど編んで筒状の生地編み物を作りました。それからまた新しく、リリアン編みを開始したのですが、前とは比べ物にならないほどのスピードで、もう2m以上も編み続けています。これにはとある理由が。

もともと車が大好きなRくん。以前からも、家に帰るときにこの車に乗りたい!と「ノアありますか?」と職員に尋ねることがありました。そしてRくんがリリアン編みにチャレンジしていた昨冬、すてっぷの送迎車として新しくルーミーがやってきました。さっそく興味津々のRくん。「ルーミーありますか?」と職員に尋ねます。このときのRくんはリリアン編みや作業課題に毎日取り組んでいたものの、切り替えが悪かったり手が止まったりすることがありました。そこで職員は、トークンエコノミーシステムの目標にルーミーに乗れることを設定し、そのためにリリアン編みや作業課題にがんばろう!と提案しました。

すると効果てきめん! Rくんはしっかりと目標を持ち、スピーディーに取り組むようになりました。切り替えよく課題に向かい、手が止まることもほとんど見られません。最初は苦手だったリリアン編みの毛糸のセット。職員に見本を見せてもらいながらも「いーやー」「てつだって」と職員にセットしてもらっていました。ところが編む回数の目標も増えて、早く取り組みたいRくんは職員にセットしてもらうよりも自分でセットしようとチャレンジ! 職員に教えてもらいながらだんだんと自分でできるようになり、ついにできたときは「やった!」と喜んでいました。

今では自分で次々と毛糸をセットし、一巻きするごとの回数も自分でペンを使ってチェックし、確認できるようになったRくん。課題が終わったらトークンシールをもらい、喜んで表に貼っていきます。表が貯まったRくんは念願のルーミーで帰宅。満足しながらも次の目標もルーミーに乗ることを選んで、日々の活動を頑張っています。やりたいことを要求できたRくんに、すぐにトークンエコノミーシステムで支援をしたことで、Rくんは自発的ながんばりを見せてくれました。子どもの要求は最大のチャンス、すかさず支援していきます。

イライラした時の対処法

支援学校から帰ってきた高等部生のNくんが職員に声をかけました。「もんもんと(イライラ)していることがあるんだけど」。実はこの日の前日、学校で嫌なことを言われたそうです。中学部の時も嫌なことを言われたことを職員に相談していたNくん。当時のことを思い出したようで、「(中学部のときの)○○さんといっしょかな」と尋ねてきました。職員は気持ちを受け止めながらも、「今日の担当の先生(すてっぷ職員)は誰かな」とNくんと一緒に確認。この日のNくんの担当職員はOさんでした。Oさんは「あとで話を聞く時間を取ります。相談したいことをノートに書いてみる?」とNくんに伝えました。Nくんは「わかった」と答え、ノートに伝えたいことをまとめ始めました。

後日このことを共有した別の職員はNくんの成長に驚きました。昔のNくんはイライラしたことがあっても、素直に相談することは難しかったのです。でも自分の気持ちに気づいてほしいと友だちや職員にアピールするために、ものに当たるなどの不適切行動につながってしまいがちでした。そのNくんが落ちついて相談があることを伝え、職員を待ってから話すことができたのです。さらに驚いたのがノートのことでした。

実はNくん、この数週間ほど前から自分のノートを持ち、自分で記録を書き始めました。きっかけはお母さんが「何があったか忘れないように書いてみたら」とアドバイスしてくれたからだそうです。そこには、自分のできごとや大人からのアドバイス、そして次はこうしようと思っていることなどが、きれいに書かれています。それも時系列がしっかりと整理されて、他の人から見ても分かりやすくなっています。

ノートに話したいことを書き終えたNくん。Oさんの手が空いたのを見計らって、「今、話していいですか?」と尋ねました。Oさんは「いいよ」と答え、Nくんといっしょに机につきました。Nくんは手帳を開き、書いた文字を指で押さえながら、何があったかを話してくれました。自分で書いて整理してから職員に相談できたNくん。本当に素晴らしい成長を見せてくれました。

特別支援学校

先日、向日ヶ丘支援学校の学校説明会に行きました。筆者は小学部のみの参加でしたが、今まで具体的に知れなかった部分が知れたように思えます。

ここに通う子ども達の姿は見ていても、学校の中でどんな勉強をしているのか、活動をしているのかまでは知りませんでした。また、児童発達等の福祉の視点と、学校の学習が繋がっているような活動がなされている、ということに気づくことが出来ました。

地域の小学校の特別支援学級で取り組むには難しい学習の方法であったり一つのことを膨らませていき、教科の学習に繋がったり社会性の学習に繋がったりなど、見てて面白い取組がたくさんありました。

教員時代に支援学校に研修に行く機会があまりなかったので、どれも新鮮な気持ちで見ることが出来ました。

何よりも子ども達が学校でも楽しそうに活動をしている様子を見れたころが一番の収穫でした。

作業療法士の視点

「一般社団法人 奈良県作業療法士会」に載っていた一般向け冊子「子どもの育ちを応援する”作業療法士の視点」を紹介します。

「幼児期編」と「学童期編」の2つあり、どちらも大人から見た子どもの困った姿について書いています。それについて感覚機能や運動機能、心理機能など作業療法士ならではの視点から困った行動についての要因や支援が書いています。

学校現場でここまでの視点を持って子どもを見ていることは少ないでしょう。(そもそも専門分野が違うのでこれを教師に勉強しろ、というのもまた違う気もしますが。)ただ知っておいて必ず役立つ冊子だと思います。保護者だけでなく、教師など子どもに関わる仕事に就いている方にぜひ読んでほしいですね。

一般向け冊子「子どもの育ちを応援する”作業療法士の視点」が完成しました!

調子のいい時こそ支援のチャンス

先日のブログ(「子ども達の変化 フィードバック 投稿日時 : 05/31 」)で少し書きましたが、子ども達が良い変化を見せ始める時があります。

子ども達の課題を感じた時、それをどのような支援をしたらそれが解決できるのか、或いは少しでも軽くできるのかを考えます。それぞれの子どもの得意不得意を見ながら支援を計画していきます。

子どもが課題のある姿を見せている時、試行錯誤しながら支援を続けていきます。ただ問題がある時があり、少しその課題がなくなった姿を見ると続けていた支援もパタッとやめてしまうことがあります。

子どもが良い姿を見せた時こそが支援のチャンスです。じゃんぷに通う子どもの中に少し言葉遣いが荒い(乱暴な)子がいます。(本人に悪気はないですよ!)「誤解されるよ」と言っても意味がよくわかっていないので「〇〇します、と話します。」と続けてきました。

その子は自信のついた学習は自分で進めたい、という気持ちがあります。そういうときも「もう教えんといて!自分でやるわ!」と少し乱暴な口調でしたが、ついこの前「ちょっと待ってください、自分でします。」と話してきました。「今の言い方とってもよかったです!」と返しましたが、それで終わらずこれからも支援は続けていきます。今、調子がよいからこそ入るでしょう。

新リーダー誕生!

この5月から、すてっぷの小学生グループの仲間が2人増えました。2人とも小学校中学年で、さっそく活動に参加したり、休憩時間に友だちと一緒に遊んだりして過ごしています。新人2人が友だちと一緒に過ごせるよう、職員も支援していますが、頼りになるのは先輩たちです。

小学校5年生のJくんは、もう一人の6年生の先輩Kくんと一緒に小学校グループを引っ張ってくれています。Jくんが3年生の時、当時の6年生4人が下の子達をリードしてくれていました。その姿を覚えていたのかもしれません。今年5年生になってから、職員に「Kくんといっしょにリーダーしなあかんなぁ」とポツリとつぶやきました。そして有言実行、後輩の子達を思いやる姿をたくさん見せてくれています。

先日、新人のLくんが休憩時間にパソコンでマインクラフトをしようとしていたときのこと。そばにいたMくんがLくんに「それ、使わないで!」と叫びました。すてっぷにある子ども用のパソコンは共用で、Lくんが遊ぼうとしていたセーブデータは以前Mくんがそのパソコンで作ったものだったのです。自分の作ったものを壊されたくないというMくんの気持ちもわかりますが、だからと言って強い口調で注意しても、新人には酷な話です。Lくんがおろおろしていると、そばにいたJくんが声をかけました。「L、新しく世界作り。教えてあげるし」。その後、Lくんが自分でセーブデータを作り、自分の世界でスタートできるところまで見守りました。そして最後に、「友だちの世界に入って壊したりするのはあかんのやで」と優しくLくんに伝えました。Lくんは落ち着いて、「うん」とうなずきました。

リーダーとしてLくんに思いやった言葉をかけられたJくん。職員の指導だけでは子どもたちの集団作りはうまくいきません。子ども同士だからこそ伝わる思いもあります。その機会を作ったり、邪魔しないようにしたりと支援しながら、思いやれたJくんをたっぷり褒めたいと思います。

自然のかくし絵

小学3年生の国語の授業で「自然のかくし絵」という教材があります。この教材は説明文の中心文や段落ごとの内容、大事な語に注目し、読みを深めていく力をつけていくのが単元の目標です。

ただ子ども達は大人が狙っていることよりも教材の中身に興味があります。(当然ですが)

この教材は自然の生き物が身を守るために植物や周りの風景に擬態することについて書かれています。昆虫や自然が好きな子どもにとっては興味しかない教材ですよね。

さて、乙訓地域の3年生の子どもは今、この教材に取り組んでいます。じゃんぷに通う3年生の子も今これを習っており、得た知識をじゃんぷで披露してくれました。

せっかくなので他の学年の子どもにも「3年生で習ったの覚えてる?」と自然のかくし絵について休憩時間話しました。覚えている覚えていないは子どもそれぞれでしたが、かくし絵当てゲームをすると大盛り上がりしました。

夕方に来る中学生にも見せましたが、かくし絵が意外と難しいらしく苦戦をしながらも楽しそうに見つけていました。他学年同士で一つの教材についてみんなで共有する、というのは学校ではあまり見られません。じゃんぷならではの光景かな、と筆者は感じました。

下の写真はある小学校のあるクラスがアゲハチョウの幼虫を教室で飼っていた時の写真です。見つけられるかな?

子ども達の変化 フィードバック

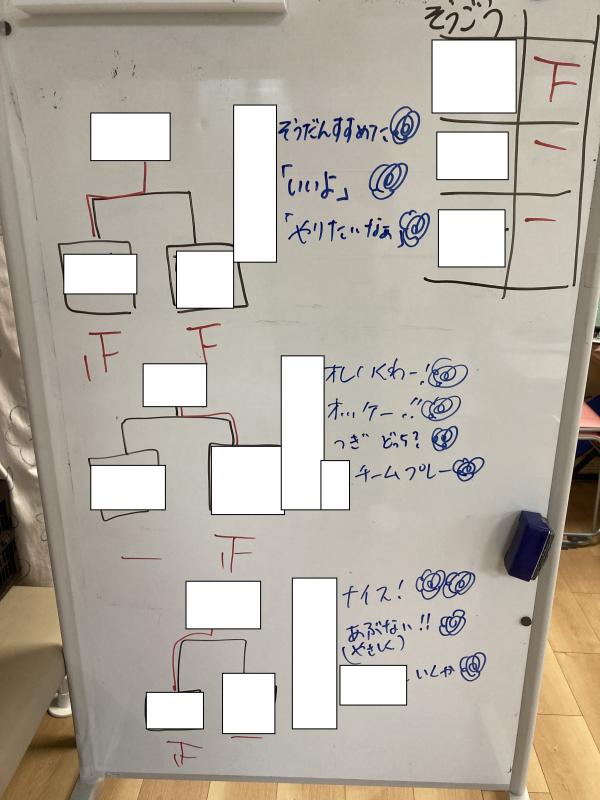

先日じゃんぷの休憩時間に風船バレーをしました。

そのメンバーは去年風船バレーをしましたが負けるのが苦手だったりテンションが上がって落ち着かなかったり、そもそも対戦ゲーム自体が嫌いだったりと一度断念していました。

一人の子が「風船バレーやりたいなぁ」と提案したので「他の友達がOKだったらやろう、断られたら違う遊びをしようね。」と伝えていました。「多分無理だろうなぁ…」と思っていたのですが、以外にも他の子も「いいよ」と答えてくれました。

1年も前にやったことなのでみんなただ忘れているだけなのかな、と思っていましたが、今回はどの子も注意、注目するべきポイントをしっかりと聞き、頭に入れてゲームをしていました。

負けるのが苦手だった子が「次行こう!」テンションが上がって落ち着かなかった子がチーム同士で相談を進め、対戦ゲーム自体が苦手な子が「(サーブ)僕やりたいなぁ、いい?」と良い声かけがたくさん出てきました。

中には薬を去年等に始めた子もいますがそれでも大きな変化です。自分たちが1年前に比べてものすごい成長をしているのには気づいていない様子でしたが、Y先生と良い声掛けをホワイトボードに書き出して(筆者は字が苦手なので汗)注目させ、子ども達にフィードバックできるようにしました。

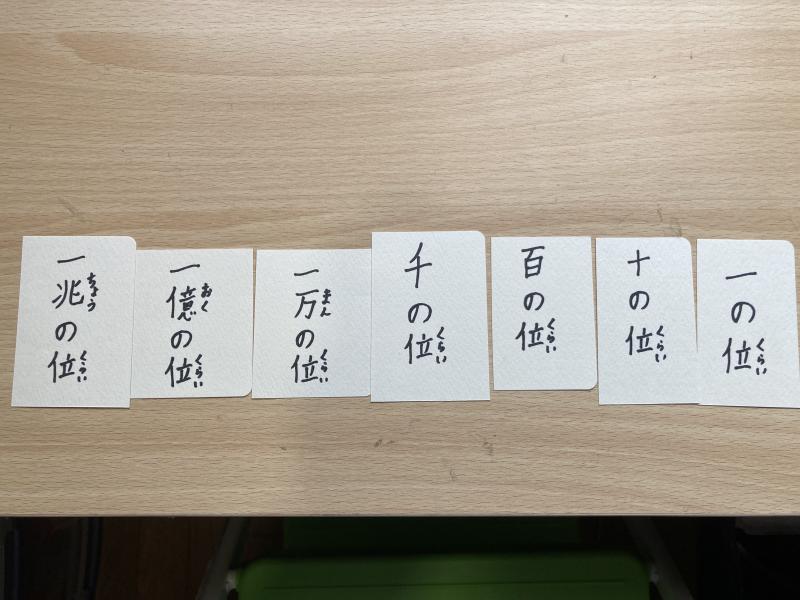

大きな数

「大きな数」という単元があります。一の位、十の位、百の位、千の位、一万の位…3年生では十万、百万、千万、一億まで。4年生では十億、百億 千億、一兆まで学習します。

こういった膨大な数は数量を想像しやすくするために人口等で導入し、学習に入っていきます。ただ数量はわかっても読み書きの苦手な子は文字と結びつきにくく、問題になった途端ぐちゃぐちゃになることも少なくありません。

じゃんぷに通う子の中にも位が苦手な子どもがいます。じゃんぷでは「位取りカード」を作って子ども達に渡し、「小さいに順にならべてごらん?」と渡しています。最初は一緒に文字を読んだり等手伝いながらですが、最終的に自分で並べれるように練習をします。

文字と読み方、そして数量と様々な情報を使いながら単位の勉強は進んでいきます。まずこの位の関係をわかってないといけません。まず文字と読み方、そして数量をこれで一致させ、子ども達が不安なく学校の学習に臨めるよう支援をしています。