みんなちがってみんないい

厚生労働省のマスクアナウンス

厚労省、マスク着用が難しい人への理解を呼びかけフェイスシールド等の着用が困難なことも

10/25(日) 21:30【ねとらぼ】配信

厚生労働省は、「マスク等の着用が困難な方に対する国民の皆様のご理解をお願いいたします」と呼びかける周知文をWebサイト上に掲載。またマスクの代わりとなるフェイスシールドなどについても、その人の状態や特性の程度等により着用が困難な場合があると説明しています。

周知文では、発達障害のある方に多いとされる感覚過敏等から、マスク等の着用が困難な状態にある人々がいることを伝えています。子どもだけでなく、成人に至っても継続する場合が想定されるとしており、そういった方への理解を呼びかけています。

※感覚過敏……聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚等について、非常に敏感になっている状態。発達障害のある方に多いとされ、状態や程度によっては日常の生活に大きな支障をきたすことがある。

また世界保健機関(WHO)によるアドバイスから、「発達上の障害や他の障害、またはマスク着用に支障をきたす可能性のある特定の健康状態をもつ子どもに対しては、マスクの使用を強制するべきではない」といった内容を引用しつつ、マスク着用に代わる選択肢として挙げられている「フェイスシールド」などについても「重度の知的障害など障害特性によっては困難な場合があります」と伝えています。

-----------------------------

厚生労働省

マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について

発達障害のある方については、触覚・嗅覚等の感覚過敏(*1)といった障害特性により、マスク等の着用が困難な状態にある場合があります。

WHOの「COVID-19に関連した地域社会の子どものためのマスク使用に関するアドバイス」(*2)においては、「発達上の障害や他の障害、またはマスク着用に支障をきたす可能性のある特定の健康状態をもつ子どもに対しては、マスクの使用を強制するべきではない」「フェイスシールドなどのマスク着用に代わる選択肢を与えるべき」としています。

また、WHO「Q&A:COVID-19に関連する子どもとマスク」(*3) の中の「発達上の障害のある子どもはマスクを着用すべきか?」という項目では、「発達上の障害、その他の障害、またはその他の特定の健康状態のあるあらゆる年齢の子どもにマスクを使用することは必須ではなく、子どもの親、保護者、教育者、医療提供者、またはそのいずれかによってケースバイケースで評価されるべきである。 いずれの場合でも、マスクを容認することが困難な重度の認知障害または呼吸障害のある子どもは、マスクを着用する必要はない。」とされています。

発達上の障害に係るマスク着用の困難性には感覚過敏の特性によるものが含まれ、子どものみならず、成人に至っても継続する場合も想定されます。

また、フェイスシールドなどのマスク着用に代わる方法についても、重度の知的障害など障害特性によっては困難な場合があります。

こうした障害特性により、マスク等の着用が困難な方に対する国民の皆様のご理解をお願いいたします。

参考

(*1)感覚過敏とは、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚等について、非常に敏感になっている状態であり、発達障害のある方に多いとされる特性である。その状態や程度は人それぞれであり、感覚過敏により日常の生活に大きな支障をきたすことがある。

(*2)Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19

(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1)

(*3)Q&A: Children and masks related to COVID-19

(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19)

------------------------------

この程度の発信を、いちいちWHOから引用しないと広報できないというのが情けないです。こんな話は2月の段階でもできたことです。障害のある人の感覚過敏やルーティンワークにこだわるのは武漢風邪のせいではありません。もっと前から専門家ならだれでも知っていることです。

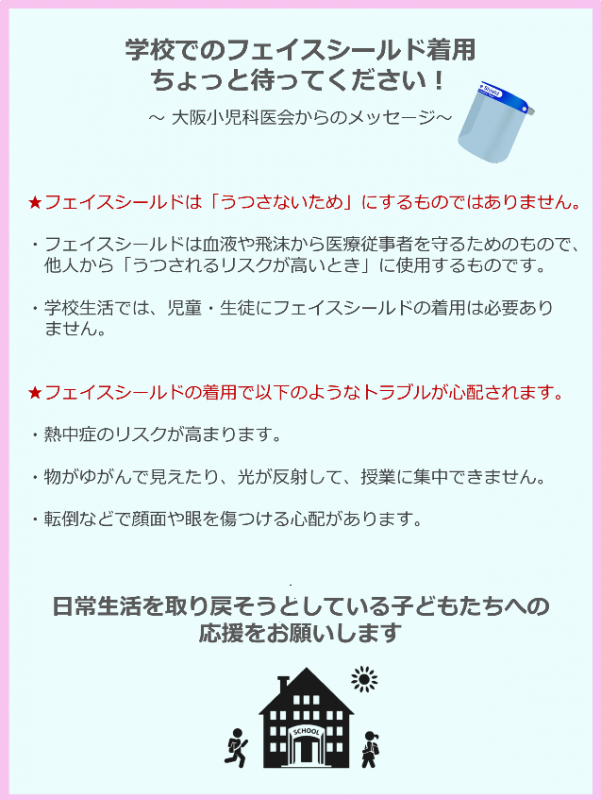

さらに、フェイスシールドは大阪府医師会が言うように相手に対する予防効果はほとんどありません。飛んでくる感染飛沫を避けるという医療施設のスタッフの感染予防のためのものです。プラスティックシールドは歪んでいるので、長時間利用すると視力低下のリスクを知った上での利用が求められるし、子どもには使うべきものではありません。

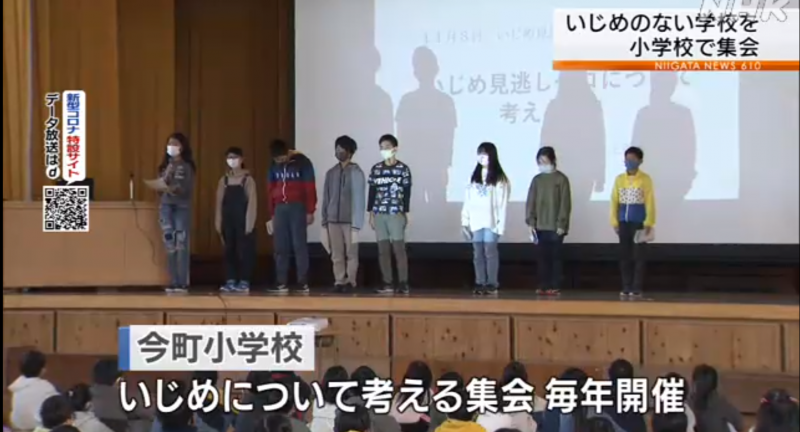

小学校でいじめについて考える集会 新潟見附

小学校でいじめについて考える集会 新潟見附

11月08日【NHK】

いじめのない学校づくりにつなげようと、8日、見附市の小学校でいじめについて考える集会が開かれました。

見附市の今町小学校ではすべての児童が参加していじめについて考える集会を毎年開いていて、8日は全校児童およそ400人が参加しました。

集会では6年生が司会を務め、学校のいじめ防止の一環で、友達のよいところを書いたカードを校舎の階段の壁に貼る取り組みの意義について説明したほか、友達が嫌なことをされているのを見たときにはどうしたらいいかを児童らがその場で話し合っていました。

さらに、県がすすめる「いじめ見逃しゼロ県民運動」のサポーターである見附市出身のタレント、今井美穂さんが、自分の個性を大切にして自信を持つことの大切さなどを話していました。

文部科学省によりますと、昨年度、県内で認知されたいじめの件数は1万7千件あまりで、新型コロナウイルスにより学校が休みとなったりした結果、前の年度からおよそ3000件減りましたが、1000人あたりの認知件数は77.1件と、全国の都道府県で4番目に多くなっています。

6年生の女子児童は「集会ではどんなことがあってもいじめはダメだということを伝えたかったです。人を褒めてあげることでいじめはなくなると思います」と話していました。

----------------------------------

こういうストレートにいじめの撲滅を掲げた児童集会をしている様子をあまり聞きません。確かに学級など小さな単位で、いじめ事象のたびにホームルームなどで調査と反省を促すようなものは聞きますが、どうすればいじめがなくせるのかを低学年から高学年まで一堂に会して児童会で行うスタイルはベタ過ぎてやらないのかもしれません。

もちろん児童会の指導は教師の手が入っていますが、教員が言うから従うのではなく、学校ムーブメントとしてやろうという意気込みが感じられてかえって清々しいです。中野の小学校でのICTいじめの自殺も、旭川の中学のいじめが原因での凍死自死も、大人ばかりが右往左往して児童生徒の動きがまるで見えないのが気になります。

いじめは社会の問題であることを示すには、問題が起こってからではなく、子どもの知恵を集める前向きなムーブメントは有効だと思います。前向きな議論のある大集会は、マイナスの同調性を蹴散らすパワーを持っています。もちろん、児童や生徒のいじめ撲滅運動だけで事が解決するわけではないですが、事件が起こるたびに大人だけで立ち回って、当事者以外は関係がないのだという風潮を変えていく動きが大事だと思います。

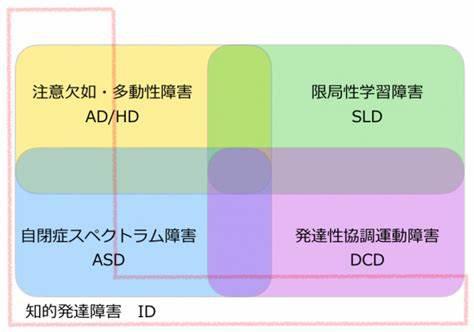

発達性協調運動障害

全身運動や手先の操作においてぎこちなさのある子どもは、不器用とみなされてきました。ところが、不器用を障害の一つとして位置づけて「発達性協調運動障害」と呼ぶようになり、医師や作業療法士がアプローチを行うようになりました。英語ではDevelopmentalCoordinationDisorderといい、DCDと略記されます。単独で診断名がつくケースもありますが、自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠陥多動性障害(AD/HD)・限局性学習障害(SLD)などを併発する例が多いです。

発達性協調運動障害は国内外で関心を集めており、日本でも2016年に日本DCD研究会が開催され、その後は日本DCD学会として正式に発足しました。ここには医療・福祉・教育など多様な分野の人が集まっています。世界的にも小児・発達障害領域では高い関心が寄せられています。

発達性協調運動障害の子どもは、全身を使った粗大運動と、手先を使った微細運動の両方に困難感があります。●なわとびを跳べない●自転車に乗れない●ボールをキャッチできない●ジャンプのときに足がばらばらになる●スキップができない。このように、手足を協調的に動かす場合をはじめとして、視覚的なターゲットやリズムなどに協調して体を動かすときにうまく遂行できないケースが多いです。乳幼児期の運動発達は個人差も大きいですが、ハイハイなどの運動の獲得に遅れが生じているとDCDのリスクが高いと考える人もいます。

また、手先を使った微細運動では、学齢期に図工、音楽などの授業でつまずきが認められ、顕在化する例も少なくありません。●リコーダーや鍵盤ハーモニカを吹けない●コンパス・定規・消しゴム・はさみの操作が苦手●ノートのマス目に文字をかけない●筆圧のコントロールが難しい●エプロンや靴のひもを結べない●服のボタンをとめることができない●箸の操作がうまくできない。このように、「不器用」によって生活や学習に影響が及ぶ場面が多いです。体育・図工・音楽などの教科学習が苦手な子どもを「ただの不器用」として軽視しないで本人の困り感を把握する必要があります。不器用によるニーズを抱えた子どもには、幼児期など早期からできるトレーニングを行うことが望ましいです。

療育場面で子どもの状態を評価するときは、運動機能だけに着目するのではなく、多角的に分析していくことが大事です。発達障害領域の療育場面では、保護者からの聞きとりが非常に重要です。生活上のニーズや達成したい目標などを丁寧に聴取します。指示が理解できる子どもでは、評価スケールを使って運動機能を分析します。観察評価から得られる手がかりも多いですが、こうした記録を残しておくと、あとで比較する際にも役立ちます。

運動だけでなく、認知面・行動面を併せて評価することが大切です。運動の不器用だけでなく、マス目や図形などの視覚情報をうまく処理できず、書字や描画でつまずいている可能性もあります。また、不器用の原因が注意集中に課題があるために、手先を使った活動が大ざっぱになっているという場合もあるので、多角的に状態を分析していくことが重要です。

運動が不器用であっても、繰り返しさまざまなトレーニングを行っていくと成果は上がります。作業療法などでトレーニングを長く行ってきた子どもと、なにもしてこなかった子どもでは、非常に大きな開きがあると言われます。運動のスキルは経験的な影響も受けるので、ちょっとした遊びの工夫が大事です。

発達性協調運動障害の子どもでは、筋肉の緊張が低いために体をうまく操作できないとか、運動経験が乏しいためにパフォーマンスが低いなど、さまざまな背景要因があります。筋肉が柔らかく、体がくたっとしている子どもには、丸太型のブランコにしがみついて、全身に力を入れる運動などを準備として行っておくと、そのあとに行う運動学習に役に立つかもしれません。

協調運動と一言でいっても、そのバリエーションはさまざまです。粗大運動であれば、マス目に合わせてジャンプする運動をしたり、ブランコに乗りながら輪投げをする活動をしたり、さまざまなトレーニングをすることができます。リズムに協調した運動が苦手であれば、手拍子に合わせて運動するような練習も効果的です。微細運動の場合は、机上で線引き課題を行ったり、ジェンガなどで力加減のコントロールを行ったりといった活動をしてみると良いです。

「体育でなわとびができなくて困っている」「中学校で上靴が指定されるので、靴ひもを結べるようになりたい」など、具体的なニーズがあがってくることも多いです。なわとびの場合は、まずフラフープを回しながら輪の中をくぐる練習から始めたり、タオルを両手に持って縄を回す運動だけやってみるなど、工程を細分化します。靴ひもの場合は、色の違う2本のひもを使って手順を学習していくなど、その子どもが理解しやすい手がかりを見つけて練習していきます。

発達性協調運動障害の子どもは、単に不器用であるだけでなく、幼稚園や学校の活動で困っていることがある例が大半です。もちろん運動ができれば良いというわけではありませんが、子どもたちが自信を持って活動や学習に取り組めるよう、療育でフォローしていくことはとても大切です。また、工作や調理等では作る楽しさがすぐに味わえる、逆言うとどうせできないなどと自尊感情を下げない教材の工夫が求められます。

子どもが抱える「サイコ・ソーシャルの問題」

「心のサポート」を受けられない日本の子ども 小児科医が支援の体制を

10/21(水) 11:50【メディカルノート】配信

◇少子化時代の小児科医療【2】

心理・社会的支援を得る機会が少ない日本の子どもたち

病気をしないことだけが“健康”ではありません。「心身の発達」という言葉もあるように、体とともに心も健全に育つことが真の健康につながります。ところが日本では、子どもから若年成人にかけてのこころの健全な発達をサポートする仕組みがありません。国立成育医療研究センターの五十嵐隆理事長に小児科医療の現状と今後求められることについて聞くインタビューの第2回は、子どものこころの問題に小児科医が果たすべき役割と、あるべき仕組みを取り上げます。

◇子どもが抱える「サイコ・ソーシャルの問題」

10~20代の人たちは「最も医療費を使わない」世代です。では“健康”なのかというと、実際にはそんなことはありません。

とくに病気ではなくても、例えば両親が離婚して片親となったために貧困の影響を受けている▽発達障害の人は学校生活や日常生活をするうえでとても生きにくい――といったサイコ・ソーシャル(心理・社会的)の問題を抱えている子どもはたくさんいます。

日本の新生児死亡率は1000人あたり0.9、1歳までの乳児死亡率は同1.9と、世界で1、2位で、日本の小児科医療がバイオロジカル(身体的)な対応の面ではよくできていたと言えるでしょう。では、子どもの健康を守るという観点からはどうでしょうか。

生まれてから小学校に入るまでは「乳幼児健診」があり、学校では内科、耳鼻科、眼科、心臓病、検尿などさまざまな健診があります。ところがこれらをよく見ると、乳幼児健診のうち法律で決まっているのは「1歳6カ月健診」「3歳児健診」だけ。ほかにも「1カ月健診」「5歳児健診」など地域によっていろいろと行われますが、これは自治体がお金を出してやっているもので、国は日本の子どもの健診にお金をかけていません。

学校で行われる健診はどうでしょうか。例えば検尿は、多くは春に行われます。なぜかというと、昔は腎炎でプールに入れない子がかなりいたので、それを見つけるのが目的でした。ほかの健診も、学校生活を送るうえでバイオロジカルな問題がある子どもを見つける、スクリーニングすることが大きな柱になっているのです。そこにはひとり一人の子どもが抱えるサイコ・ソーシャルな問題を見つけ、解決しようという観点はありません。

医学教育の中でもこのような視点の重要性が教えられる事はこれまであまりありませんでした。また、小児科医が臨床現場で子どもひとり一人を身体・心理・社会的に捉える健診を行おうとしても、正当な対価が払われる制度がわが国にはありません。

学校健診の内科検診では1人あたりにかける時間は1~2分で、聴診をしたらそれで終わり。その子がどんなことに悩んでいるか、どんな障害や困難があるか――具体的には、虐待を受けているとか、きちんと食べさせてもらえないとか、勉強についていけないとか、学校でのいじめ、性の問題などを聴くといった、子どもひとり一人の立場に立った健診ではないのです。子どもたちにとっては、トラブルが起こってスクールカウンセラーが対応するまでの中間的仕組みがありません。

◇「21歳まで毎年1回30分」―アメリカの手厚い制度

アメリカでは、この点で手厚いサポートをしています。1990年からhealth supervision(個別健康相談)を受ける機会が乳児期に7回、12~30カ月に5回あり、3歳以降は21歳になるまで年に1回30分、個別健診を受けます。そのうち10分は日本でやっているような体のことや予防接種をして、後の20分はサイコ・ソーシャルな問題について、小さい時は保護者と一緒に、大きくなったら保護者とは別に相談を受けます。10歳を過ぎると、小さい時から自分のことを知っていて信頼できる大人になら、親に言えないようなことも相談できるかもしれません。個々の子どもの状態に応じたさまざまな問題に対して、医学的知識があるしっかりした大人が成長とともに伴走してくれる――。それがこの健診の目的なのです。

21歳までこの健診を受けている人は70%以上とのことで、非常に進んだやり方だと思っています。

◇10歳以降に問題が増大

一方日本では、先ほど述べたようにバイオロジカルな面はともかく、サイコ・ソーシャルな面に配慮する力も余裕も不十分です。

思春期の子どものこころと体には劇的な変化が生じます。私たちが行った調査では10歳以降にこころの問題と薬物依存の問題が増大することは明らかです。

ところが、これまでわが国の小児科医の守備範囲は15歳までで、それ以上の年齢の思春期の子どもへの保健や診療を担ってきませんでした。そのため、この年齢層の人への対応が不十分となっています。

医学教育の面でもこの分野のカバーは遅れています。思春期の子どもの医療には妊娠、性、非行、うつのようなメンタルヘルスなども含まれますが、乳幼児中心の医療を担ってきたわが国の多くの小児科医の得意とする分野ではありません。しかし、小児科の守備範囲を超えた若年層の保健・医療に、これまで以上に小児保健・医療の関係者の貢献が求められているのです。

成育医療研究センターこころの診療部では、こころの問題をもつ子どもの診療、診療スタッフの育成に務めています。また、学習障害児の中の読み書き障害を改善するためのツールを作成し、公表しています。

さらに、アメリカの個別健康相談の教科書を成育医療センターのメンバーが翻訳し、「乳児、小児、青年のための個別健康相談ポケットガイド<http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180516_1.pdf>」として日本医師会のウェブサイトで公開しています。また、子どもの健診を改善するための、厚生労働省の研究班にも協力しています。

◇思春期まで続く健診制度作りを

わが国の多くの小児保健・医療関係者も、病気の有無にかかわらず身体・心理・社会性(biopsychosocial)の面から子どもと家族を支援し、子どものリスクに対応することの重要性を認識しています。ところが、残念ながら日本の健康保険は予防医学にお金を出せない仕組みになっています。一方で、妊娠・出産に関する制度では、妊娠中に14回、出産後に4回、自己負担3割で健診が受けられることになっています。こうした制度も参考に、思春期までをカバーする健診制度を作っていくことが絶対に必要だと思っています。

日本の子どもたちには、こころの問題を持っていても相談する相手が少なく、早期に適切な支援を受ける仕組みが不足しています。何かトラブルが起こってから、あるいは事件が起こってから初めて対応するという後手後手の状態になっています。“夢物語”と思われるかもしれませんが、家庭のこと、子どものこと、親のことなど全部分かったうえで子どもの成長を支援していく、アドバイスをするという仕組みを作っていかなければなりません。

-----------------------------------------

子どもが医師に気兼ねなくソーシャルについて相談する場面。思い浮かぶのは「Dr.コトー診療所」(2003~2006年フジTV)です。志木那島でただ一人の医師、五島健助(吉岡秀隆)に、漁師の原剛利(時任三郎)の息子、原剛洋(富岡涼)が相談している場面が要所要所で観られます。

たいてい、剛洋は家族の話や進路の話を父子家庭を支えている父の剛利ではなく五島先生にしているのです。でも、これはドラマの話で、あんなゆっくり医師が子どもの話を聞いてあげられる環境などありません。五島先生は精神科医でも小児科医でもない外科医ですが、言葉少なに子どもの話を聞きます。あんな先生が地域いたらどんなに子どもは心強いかと思います。

元看護師は「更生の道が相当」 無期懲役判決で横浜地裁

元看護師は「更生の道が相当」 無期懲役判決で横浜地裁

2021/11/09 【産経新聞】

横浜市の旧大口病院(現・横浜はじめ病院、休診中)で平成28年、入院患者3人の点滴に消毒液を混入し中毒死させたとして殺人罪などに問われ、9日の判決公判で無期懲役(求刑死刑)を言い渡された元看護師、久保木愛弓(あゆみ)被告(34)。横浜地裁の家令和典裁判長は量刑理由について「公判で自己に不利益な事情を含め素直に供述し、反社会的な傾向も認められない」とし、「死刑を科することがやむを得ないとまでは言えず、生涯をかけて更生の道を歩ませるのが相当だ」と述べた。

家令裁判長は久保木被告の責任能力について「犯行時は(発達障害の一種の)自閉スペクトラム症の特性があり、うつ状態にあった」と認定した一方、弁護側が主張した統合失調症の影響は否定。「『勤務時間中に自身が対応を迫られる事態を起こしたくない』という犯行動機は了解可能で、違法な行為であることを認識していた」として、完全責任能力があったと認めた。

被害者3人のうち1人が終末期患者ではなかったことに触れ「苦痛の中で生命が奪われ、被害結果は極めて重大」と非難。「看護師としての知見と立場を利用した犯行で計画性も認められ、動機も身勝手極まりない」と断じた。

一方、犯行動機の形成過程については、情状酌量の余地を認めた。被告は「終末期医療を中心とする大口病院であれば自分でも務まる」と考えて勤務を開始したが、患者の家族から怒鳴られて強い恐怖を感じ「視野狭窄(きょうさく)的心境に陥った」と認定。「このような動機形成過程には、被告の努力ではいかんともしがたい事情が色濃く影響している」と指摘した。

また、公判の経過とともに被告が贖罪(しょくざい)の意思を深めていったことも重視。「被告人質問では償いの仕方が分からないと述べていたが、最終陳述では死んで償いたいと述べるに至った」と認め「他者に対する攻撃的傾向もなく、更生可能性も認められる」と結論づけた。

--------------------------------

判決は、『勤務時間中に自身が対応を迫られる事態を起こしたくない』と、家族と対応するのを避けるために薬殺したと殺人の動機をASDの特性から説明しました。そして、被告を「公判で自己に不利益な事情を含め素直に供述し、反社会的な傾向も認めない」し更生可能性があるとして無期懲役を言い渡しました。ASDの人たちが陥りやすいロジックを公判は分かりやすく説明したと思います。

福祉・医療・教育の対人サービスで、対人関係に困難のある人が働くことになると、強烈なストレスを感じることになります。相手の立場に立って言動を考える事がとても難しいからです。その結果、対象者からも同僚からも上司からも叱責や嘲笑の対象になりやすいです。そして、誰に相談することもできず真面目さゆえに限界まで働き続け、やがて精神を病んでいきます。

もっと早く、幼少期からASDが見つけられ、支援を受けて成功した経験を持つことができれば、きっと違う進路を見つけ、真面目さと几帳面さが活かされる職種につけたはずです。医療や教育職は試験のハードルは高いのですが、記憶勝負の所があり対人関係の躓きを見つけるようなシステムを現段階では持っていません。椅子に座った採用者との面接で対人関係障害を見抜くことは不可能に近いです。

しかし、向き不向きという職業適性が客観的には判断ができたとしても決定するのは本人です。だからこそ、小さな時期から自己フィードバックのトレーニングを受け、支援を享受する様々な体験が必要です。自分の適性と働く将来の姿を考えていくキャリア教育は全ての子どもに必要ですが、中でもASDの子どもたちには最も必要な教育だと言えます。ASDの特性に関わる公判の過程を知れば知るほど、発達障害のある人の支援について幼少期からの途切れない支援の重要性を感じます。

前思春期

「思春期」と聞くと、ティーンエージャーの時期と思いがちですが、実は、小学校の中学年あたりから、助走は始まっています。「今までは学校や友達のことをよく話してくれたのに、最近はなんだか無口。こちらから聞くと、なんだかめんどくさそうで無愛想になった」「きちんと整理整頓するタイプだったのに、最近では部屋や机の上が物置状態!」「最近、まわりの目をすごく気にするようになった」……。それまでは純粋で元気な子どもだったのに、小学生4年生あたりから子どものこんな変化を不安に感じる大人は多く見られます。そろそろ思春期の前触れ「前思春期」なのです。

一口に思春期といっても、年齢によってその表れ方に微妙な差があります。個人差はありますが、第二次性徴がはじまるのが9、10歳ごろ。ホルモンの分泌が盛んになり、成長へ体力が取られて、体内バランスが崩れやすくなる時期です。また、心理の面から考えると、自我が芽生えるのも10歳前後です。自我が芽生えると、幼い万能感が薄れて、現実が見えてきます。正式な思春期の一歩手前を「前思春期」と呼びます。

不機嫌だったり、イライラしていたりと思春期特有の態度は、体内の変化に要因があります。性ホルモンや成長ホルモンといったさまざまな脳内物質の分泌が活発になると、体調も不安定になりがちなのです。とくに、11、12歳くらいは体や脳が急激に発達する時期。思春期のはじまりです。感情中枢も刺激を受けて、イライラしたりだるくなったりと、本人もどうしたらいいかわからないくらい不安定な時期です。

さらに、自我の発達により、自分とほかの人との間で大きく感情が揺れ動く体験をするのもこの時期です。友達と自分を比較して、自分の実力を実感することで自信をなくしたり、自尊心がぐっと低下することもあるでしょう。少し先を想像する力もついてくるので、さまざまなことへの不安を感じるようにもなります。だから、小グループをつくって、徒党を組んで行動したがります。小さな集団は形を変えつつもその構成員である子どもは属性を拠り所とします。逆に友達のいない子どもは一気に所在がなくなります。高学年時にはどの集団にも属さず独りぼっちだったというASDの子どもは少なくありません。これはASDの子どもは徒党を組むことに関心が少ないからでもあります。

とにかく、思春期前後の子どもはかなりハードな環境にあるのだということを、大人はまず認識しておきましょう。子どもだって、好きでイライラしているわけではないのです。いろいろしんどくて、大変な時期なんだなと大人が知っておくだけで、対応もずいぶん変えられるはずです。大人が理解していれば、子どもの不愛想な態度にいちいち腹を立てることがありません。よけいな言い争いも回避することができます。この時期の子どもに、大人にぜひやってほしいのは、言葉に頼らず、子どもをよく見て観察することです。表情や部屋の様子など、さりげなく見守ってあげましょう。自尊心がぐっと低下しやすいときなので、なにかひとつでも子どもが得意なこと、頑張っていることに注目してください。子どもが、自分はこれが得意だ好きだと確認することで、励みになります。

体が変化することは自分の意思によるものではないので、子どもは不安で仕方ないのです。この不安をとりのぞくには、「知識」をつけてあげることです。体の変化はなぜおこるのか、なぜ気分が晴れないのか。それが成長の一過程であり、生理的な現象であることがわかれば、子どもの不安はかなり解消されるます。無邪気だった低学年の頃に比べて、なんだか憂うつ。この年代の小学生は、いつもブルーなのです。思春期は、大人ばなれ、子ばなれの時期。それまでの子育てをシフトする機会でもあります。子どもは大人と少しずつ距離をとり、自分の世界を構築していくので、大人と話したくなかったり、話したくないことが出てくるでしょう。大人の干渉がうっとうしいのも、ある意味健全な成長の証拠です。

幼稚園と支援施設の提携

発達障害児、協力して療育三田の3幼稚園と支援施設が提携

2020/10/30 05:30【神戸新聞NEXT】

学校法人湊川相野学園(兵庫県三田市四ツ辻)が運営する三田市内の3幼稚園と医療法人社団青山(せいざん)会(すずかけ台1)は、発達障害の子どもたちの療育を相互に進める業務提携を結んだ。同会は市内最大規模の障害児通所支援施設「ぞうさんの足音」を運営する。同施設に通う子どもが幼稚園で過ごす様子などを双方の職員が情報共有する。こうした取り組みは市内や近隣地域では珍しいという。(高見雄樹)

対象となるのは同法人の北摂第一幼稚園(武庫が丘4)、北摂中央幼稚園(すずかけ台2)、北摂学園幼稚園(学園7)の3園。発達障害などで同施設に通う未就学児50人のうち、13人が3園に在籍している。

北摂第一幼稚園によると、発達障害などの子どもたちは5年前の2倍に増えている。集団生活が苦手な子が多く、以前に比べてより一人一人の状況に合わせた保育や教育が求められるという。同園は全クラスに副担任を置くなどして対応している。

一方、療育施設の利用希望者も年々増えている。同施設では1日20人の定員がいっぱいになる日が続いているという。

こうした状況で、発達障害の子どものよりよい成長を後押しするには、施設と幼稚園の情報共有が不可欠と判断。2年ほど前から、北摂第一幼稚園と同施設の職員が互いに行き来する機会を増やしてきた。

業務提携により、幼稚園教諭は療育施設を訪れて療育の様子を見ることができ、子どもが達成できている事柄を確認できる。療育施設の職員は子どもと教諭とのやりとりを把握し、子どもが集団の環境に適応しやすいような手伝いをする。

園と施設の関係者は提携を機に、ほかの幼稚園、保育所や通所支援施設にも同様の取り組みが広がることを期待する。療育施設への送迎などで親の負担が増えており、連携して行政にも支援を求める方針だ。

ぞうさんの足音で管理責任者を務める大前美寿々さん(40)は「幼稚園と支援施設が連携することで子どもが毎日をより過ごしやすくなり、できることが一つ一つ増えていくとうれしい」と、目標を見据える。

北摂第一幼稚園の大前通代園長(75)は「互いの職員が心を通じ合わせることで、支援が必要な子を周りの子どもたちが共に支え、育てていく環境を幼稚園の間からつくりたい」と話している。

-----------------------------

当たり前に思えるこの連携ですが、決して簡単ではありません。療育側は問題ないですが、就学前施設は、民間経営なら自治体の管轄も療育施設と違う事が少なくありません。経営ラインが違うと、建前がどうのこうのとケチをつける人が出てきます。京都でもこんな関係が結べているのは福知山市くらいではないかと思います。結局、教育長や市長レベルで号令をかけないとなかなか持続可能な連携にはなりにくいのです。民間では小さなレベルでは双方の園長や所長さんに理解があって職員のニーズになっている場合はうまくいくのでしょう。

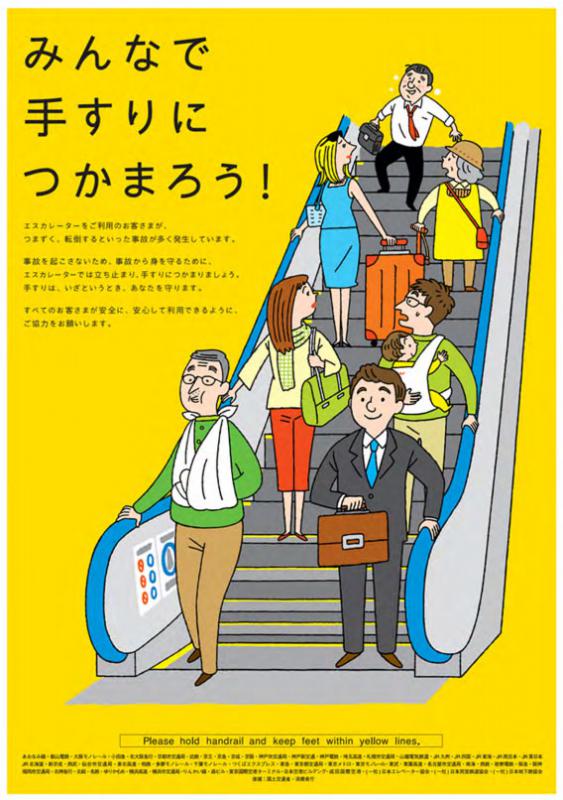

15歳少女「エスカレーター右側しか乗れない」苦悩

15歳少女「エスカレーター右側しか乗れない」苦悩

「どいて」「なんで右に立ってんだよ」と言う人も

2021/11/10 【AERA dot.】

埼玉県で、10月1日に全国初となるエスカレーターに立ち止まって乗ることを求める条例が施行され、ひと月が経った。条例には賛否両論があったが、世の中には身体に障害を抱え、エスカレーターの片側にしか立って乗れない人もいる。その当事者である15歳の少女の現実と、両親の願いとは。

横浜市に住む高校一年生の林姫良(はやし・きら)さん(15)。生まれてすぐに脳に異常が見つかり、生後6カ月で頭部を手術した。左半身に麻痺があり上手に動かせず、歩く際はバランスを取りながら足を運ぶ。握力も、左手はとても弱い。

本来、2人乗りのエスカレーターは2列に立って、手すりを持って乗るという前提で設計されている。異常で緊急停止した際の転倒を防ぐためだ。だが、日本や世界各国では急いで歩きたい人のために片側空けの習慣が根付いており、過去には鉄道会社やメディアが乗り方のマナーとして推奨していた時期もあった。2000年以降はメーカーや業界団体などが立って乗るよう呼び掛けるようになったが、片側空けをマナーのようにとらえている人は今も多い。

身体を守るのも簡単ではない

姫良さんの住む横浜市を含め、関東は左側に立ち、右側を歩く人のために開けるのが一般的になっている。だが、姫良さんは左手でしっかり手すりをつかめない。

「もし姫良が左側に立っていて、エスカレーターが異常などで緊急停止したら、間違いなく転倒してしまいます」

父の正和さん(52)と母の太佳子さん(54)は、そう口を揃える。歩いて追い抜く人にぶつかられたら、転倒してしまう可能性もあるという。さらに転んだ時に手をついて身体を守る、ということも姫良さんには簡単ではない。

姫良さんは、「右側にしか乗れない」のだ。

脳の病気のためうまく思いを表現できないことがある姫良さんだが、エスカレーターに右側空けの慣習があることは理解している。

実際、小さいころから右側に立っていて、後ろから舌打ちされたことはしょっちゅうあったという。時には「どいて」と怒られたり、「なんで右に立ってんだよ」と言い捨てて去っていったりする人もいた。

誰が姫良さんを注意するか、後ろにいたグループがひそひそ話していたこともあった。本来の乗り方からすれば、右側に立つことは正しく、姫良さんが怒られる筋合いは何もないのだが、現実はそうではない。

エスカレーターに乗る際はいつも、親が左側、姫良さんが右側に並んで立つようにしている。後方から来た人に、事情を説明することもあるためだ。だが、姫良さんが小学校低学年くらいの頃、突然、左側の太佳子さんの一段下に移ったことがあった。

「小さいなりに、怖いと感じたんだと思います。大人だって右側に立つのは勇気がいることで、今でも後方から足音が聞こえると、怒られはしないかと私自身も怖く感じますし、長いエスカレーターだと不安がより大きくなります。姫良は今も人が多い時や、後ろから歩いてくる人の気配を感じると、遠慮して左側に移ろうとしてしまうんです」

と太佳子さん。人が多いときはしばらく乗るのを避け、タイミングを見計らって空いてから乗るようにしているという。

ヘルプマークを着けてはいるものの、効果はてきめんとは言えない。

「姫良は、ぱっと見では障害があるとはわからないので、右側に立っている事情が何かあるんじゃないかとはなかなか想像してもらえないんだと思います」(太佳子さん)

立ち止まって乗る文化の定着願う

埼玉県の条例が各地に広がって、エスカレーターに立ち止まって乗る文化が定着してほしいと願う両親だが、一筋縄ではいかない現実も理解している。取材中、正和さんと太佳子さんは「すぐには無理だと思う」「難しいですよね」という言葉を何度も口にし、考え込んだ。

苦悩は尽きないが、それでも両親の思いは切実だ。

姫良さんは赤ちゃんの時に、ハイハイした経験がない。左半身が麻痺していたため、できなかったのだ。物心もつかない幼少期から懸命のリハビリを続け、やっと立って歩けるようになった。

正和さんは当時を思う。

「リハビリの先生がスパルタで、小さな姫良はいつも泣きながら頑張ってきたんです。あのときの頑張りがなかったら大きくなっても歩けなかったでしょうし、エスカレーターにも乗れていなかったと思います。

今でも、ペットボトルのふたを、持ち方を工夫して開けるようになるなど、ハンディを抱えながらも頑張って生きていて、親として娘から教わったことはたくさんあります。だからこそ、障害がある人のことを知ってほしいですし、ハンディがある人が安心してエスカレーターに乗れる時代が来てほしいと、声を大にして言いたいんです」

太佳子さんも続ける。

「いつか姫良が親の手を離れる時、世の中がどうなっているか。姫良だけではありませんが、難しい障害がある人がいるということを、ひとりでも多くの人に知ってほしいです。知ってくれれば、時間はかかったとしても、少しずつ社会も変わっていくのではないかと思います。

エスカレーターを歩かない文化が根付くことが一番の希望ですが、まずは右側に立っている人がいたら『邪魔だ』と思うのではなく、何か事情があるのかなと思ってくれる社会になってほしいと願っています」

社会が変わらなければならない

当の姫良さんは、がまんしがちで弱音を吐かない性格もあってか、エスカレーターを歩く人たちへの考えや自分の願いは、今のところ言ったことがない。これからも、言わないかもしれない。

ずっと静かだった姫良さんだが、取材が終わった後、正和さんが「親がいなくなっても姫良はひとりで頑張っていけるかな」と聞くと、ニッコリ笑って「うん!」と答えた。

泣きながらリハビリを頑張った赤ちゃんが大きくなり、ずっと頑張り続けながらいつか親元から巣立つ。その時、どんな社会を作れているだろうか。(AERAdot.編集部・國府田英之)

------------------------------

急ぐ人は元気なんだから、階段を走って上がりましょう。エスカレータ前にでっかく書いておけばどうかとすら思います。そもそも、右側空けの関東圏、左空けの関西圏、2014年のアンケート調査によると、「左に立つ」が57%、「右に立つ」は13・1%で、左に立つ関東方式が圧倒的に多く、右に立つ関西方式は少数派だそうです。

関西の左空けは、1970年開催の大阪万博のとき、他国の慣習にならって右立ち、左空けを呼び掛けたらしいです。最初の左空けは第二次世界大戦中で、ロンドンの地下鉄構内が防空施設とされたことからです。ドイツ軍の空襲で急ぐ人のために左側を空けたことに始まっています。それが世界各地に広まり、左空けの国が多かったために、日本もそれに合わせたそうです。

一方、東京では大阪よりも遅く、1980年代後半から片側空けが始まりました。左立ち、右空けが一般化したのは、古来の左側通行の歴史にしたがったからだと考えられています。日本の左側通行は、武家社会から始まったとされます。刀を持った武士が右側通行をすると、鞘さやが当たってトラブルが起こりがちだったため、これを防ごうと左側通行になったそうです。どうでもいいトリビアでしたが、時代や文化によって片方の空け方もまた文化なのです。バリアフリーの時代なのだから、エスカレータは止まって乗り、急ぐ人は階段を使えという文化になって当然です。

子どもの群れる意味

昔、子どもの遊びは「群れる」ことが当たり前でした。そしてその群れの多くは異年齢集団です。遊びは年上の子から年下の子へと受け継がれ、遊び方やルールも異年齢ならではのものがありました。ガキ大将は年下の子の面倒を見なくてはつとまらず、勝手な振る舞いをすればトップの座から追いやられました。遊びのルールは、年下の子を同じ遊びに入れ「遊ばせてやる」ための特別措置が必要でした。大人が意図的に仕組まなくても、こうした集団の中で他を思いやったり自分たちだけの「掟」やルールを作ったりする体験を積むことができていました。これは学校の「学年別集団」では経験できない、貴重な「文化」でした。

現代を生きる子どもたちの多くは、残念ながら集団の中での振る舞い方を体験的に身につけてきていません。それは彼らの責任ではなく、社会、とりわけ子どもの周囲にいる大人の責任ともいえます。しかし、だからこそ私たちは集団で遊んだり遊びを創造する経験を持たせたいと強く願っています。「群れて遊ぶ」ことの意味や価値を知らしめなければ、今後そうした経験をしないまま大人社会へと巣立ってしまいます。

以前、ギャングエイジについて書きましたが(11/7「9歳の壁」「10歳の節目」)、同世代で群れるのと異年齢で群れるのではその構成論理は全く違います。同世代で群れの原理は排除と強者の論理ですが、異世代の群れは多様性の享受であり弱者の擁護と公正の追求です。いじめが仮に生じても、長期化しません。必ずトップが介入して、不正を修正するか排除します。だからこそ従う子どもたちの憧れは強固なものになるのです。そしてそれは細部にまで模倣されて群れの存続につながります。異年齢集団は、民主主義や道徳のあれこれの小難しい理屈を並べなくても、人として何が価値ある振る舞いかを体現します。そこに大人も学校も必要なかったのです。私たちは、この子どもの自然を回復するためにだけ役割があると言っても過言ではありません。

博報賞

障害特性考慮し性教育、高評価国分教諭に「博報賞」

2020/10/30 16:30【静岡新聞】

優れた教育研究や実践活動に取り組む学校や団体、個人を顕彰する第51回博報賞(博報堂教育財団主催)の受賞者がこのほど発表され、県内から清水特別支援学校の国分聡子教諭が奨励賞に選ばれた。

国分教諭は知的障害や発達障害がある思春期の児童・生徒に性教育を20年以上実践する。「すてきな大人になろう」を合言葉に単元学習や個別指導を展開。障害特性を考慮した独自の教材教具を開発し、子どもたちが安心して思春期に起こる体や心の変化を学べるよう注力している。

また指導の工夫や成果をデータ蓄積し、教育現場で共有する仕組みを構築。教員同士で性教育への共通理解を深めるのに貢献し、子どもの生きる力を育む持続的な取り組みとして高く評価された。国分教諭は「性関連の情報が世にあふれる中、子どもたちに正しく生きていける十分な知識を伝える活動に今後も励みたい」と語った。

今年の博報賞には20個人・団体が選ばれた。

---------------------------

その中に京都で受賞した「博報賞」がありました。

障がいのある生徒が、多くの仲間と「共に生きる」ことを目指して

京都市立朱雀中学校

活動内容

障がい理解推進と、他者の良さを探し認め尊重できる生徒の育成

盲学校小学部に通う弱視の児童が、「地域の中学校で多くの人と過ごし、さまざまな経験をしたい」と、希望したことをきっかけに、本校、盲学校、朱雀中学校区の小学校と連携。6年生時から交流学習や体験入学などに校区の児童たちと参加して、スムーズな進学につなげた。

入学後は、全教員がさまざまな立場から当該生徒に関わる体制を構築し、本人が取り組みやすい方法を盲学校の教員にアドバイスを求め模索しながら、教科によって柔軟な配慮に努めている。また学習面では、「障がいのある人と共に生きる」をテーマに、視覚障がいの見え方体験や困り感・想いを共有する人権学習、テーマを踏まえた地域調べを総合的な学習の時間で行うなど、障がい理解を深める活動に全生徒・教員で取り組んでいる。

仲間として共に過ごすうちに、「何でもやってあげよう」と気遣い・気遣われる関係から、本音を言い合える対等な関係に変化。障がいも一つの個性と捉え、一緒に行事を楽しむための方法や活動を生徒たちが考え出すなど、大きく成長した。さらに、他人のいいところを探し、認め、褒める「今週のきらりさん」活動が生徒らの自己有用感を高め、認め合う言動を習慣化。学校全体で多様性を寛容する精神を育んでいる。

審査委員より

特別支援学校(視覚障がい)小学部卒業後に、公立中学校に入学した弱視生徒を対象として、本人の想いと保護者の願いを踏まえた上で、特別支援学校からの助言・援助のもと、全教職員が障がい理解を深め特別支援教育の専門性を高めながら、工夫された独自の教育実践を展開している。また、この中学校で学ぶ生徒が、障がいがある生徒と共に学校生活を送ることによって、人間性豊かに成長していく姿が顕著である。インクルーシブ教育システムの充実に向けた新奇性のある先駆的教育実践であり、今後、他の学校への波及も大いに期待できる。

https://www.hakuhodofoundation.or.jp/prize/